中锋、秃笔的隐秘情思——八大山人书法的创变理路

中锋、秃笔的隐秘情思——八大山人书法的创变理路

八大山人的艺术作品以独特的

中锋、篆笔及秃笔为主要构成要素,

在画面中形成的现代构成意味极强的

章法形式和虚幻的空间

效果总是让人难以忘怀。

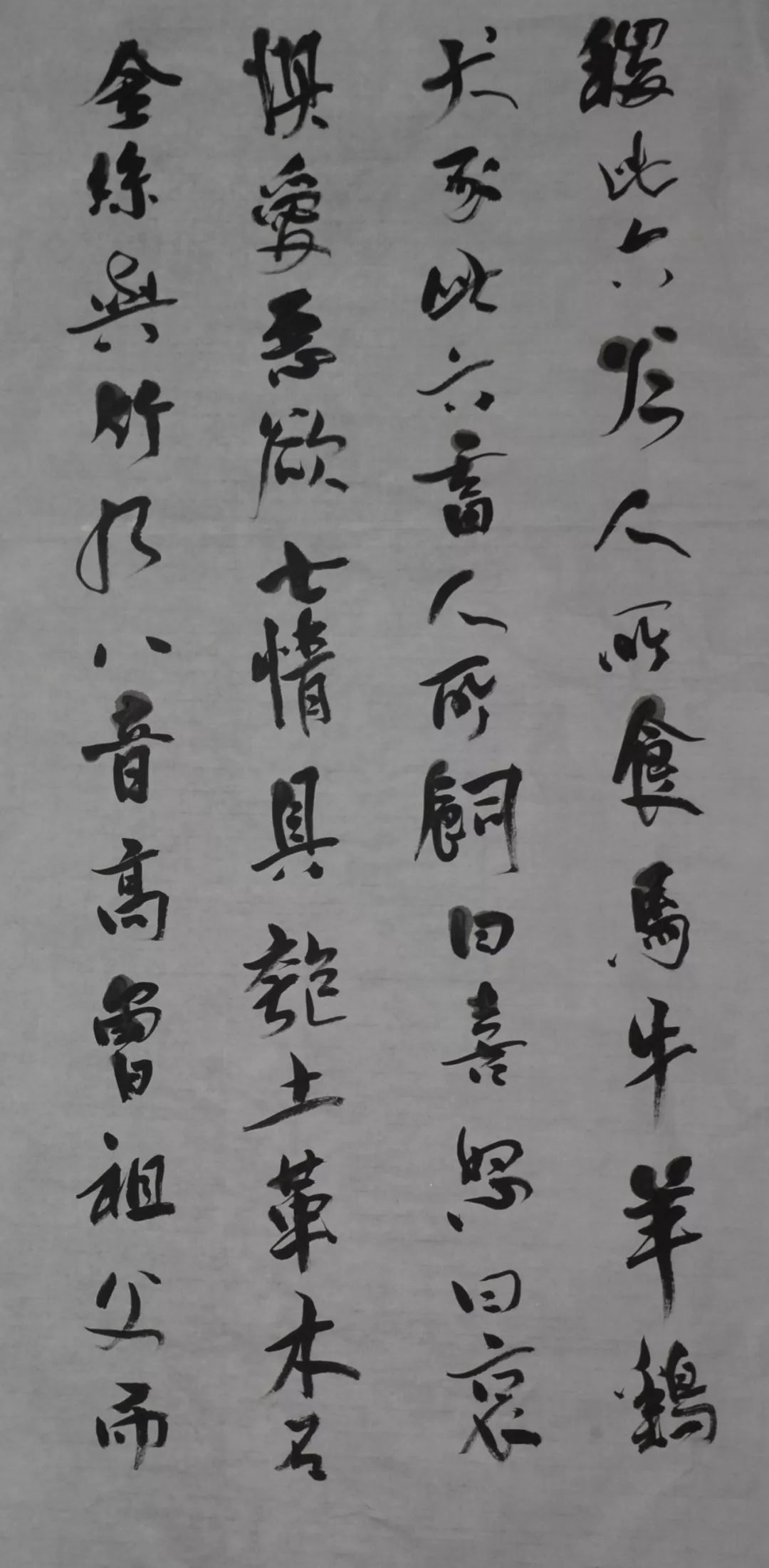

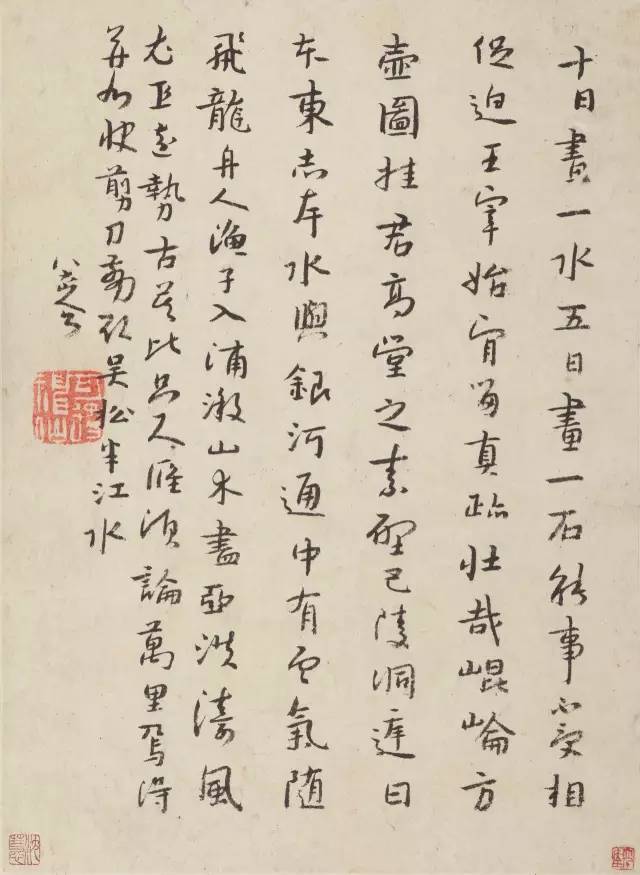

《个山小像》

谈到八大山人的作品,人们立刻会想到他大写意的花鸟画,一般人对他书法的理解也许没有对绘画作品理解那么深,只觉得他画的东西很写意,写的有些字比较“怪”。说到“怪”,笔者认为八大山人的个性十分强烈,慕习者不容易摆脱他已构成的模式的影响而进入更深处。黄宾虹先生曾评价八大山人“书法第一、绘画第二”。

可见要读懂八大山人的书法作品,我们必须对其书法创变理路以及之所以产生这种创变的外在与内在原因有所了解,精神层面的东西才是决定一位艺术家作品风格的真正原因。对于一位艺术家来说,保持自己独特的艺术风格就是在维护自己的艺术生命。艺术家在艺术上成熟与否,最终取决于他的作品是否真正反映了个人独特的思想情怀、艺术修养、审美趣味和生活经历。

一、身世的突变、艺术思想上的叛逆

八大山人生活在明末清初,一生经历了许多坎坷与艰辛。难怪郑板桥评八大山人的作品是“墨点无多泪点多”。这说明八大山人是在用人生的特殊经历写字画画的,是以书法、绘画的形式抒发泄泻胸中的郁结和块垒的。

八大山人原名朱耷,是明太祖朱元璋第十六子宁王朱权的后裔,出身于一个没落的贵胄之家。在 1645 年清军占领南昌时,朱耷19岁。年轻又才华横溢的朱耷曾几次组织反清义军计议抗清,但事未果,在无力又无望的情况下,他只好拿起了笔杆子表达自己不屈不挠的态度。为了安身立命,顺治五年戊子(1648),23 岁的朱耷便落发为僧。从生理学和心理学的角度来看,这样的生活状况显然是不适合 20 出头的年轻小伙子的成长和发展的,时局的变故迫使朱耷必须隐姓埋名、忍气吞声,从此给朱耷以后的心理埋下了阴影。

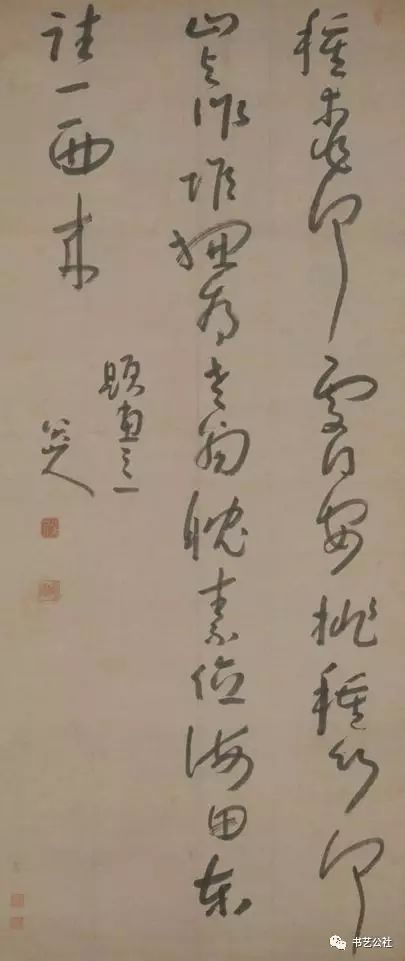

后来,据陈鼎《八大山人传》载:“甲申国亡,父随卒”,“数年,妻子俱死”。朱耷遭此不幸,又因他原有点口吃,于是学他父亲一样做个哑巴,此后几十年,也常如此,八大山人内心深深的抑郁和苦衷是无法向旁人述说的。在他生活在山里很长的一段时间里,他写的两句诗能见证他当时的心情,诗云:“栖隐奉新山,一切尘事冥。”这形容和叙述了他隐居山林的生活情境。八大的隐居生活是被迫的,是非他所愿的。此时年轻的朱耷怎能就此苟且偷生,他其实并没有与世隔绝,而是密切注视形势的发展。他在为僧绪余,力求在绘画和书法上有所建树。我们可以从八大山人留下最早的书迹(1659)即 34岁时所作的《传启写生册》中的题识与书法中了解他当时书艺上的动向,上面有五段楷书、一段隶书、一段草书、三段行书,其中行书段风格各不相同,这几段文字显示出八大山人早年书法学习与创作的有关状况。虽说与他中年后风格成型期作品相比显得稚嫩,还看不到完全属于他的面貌,但他能写出一手比较端整的欧体楷书,且结构匀称、点画妥帖,这充分说明朱耷是在努力研习书艺,在艺术上不断进取的。

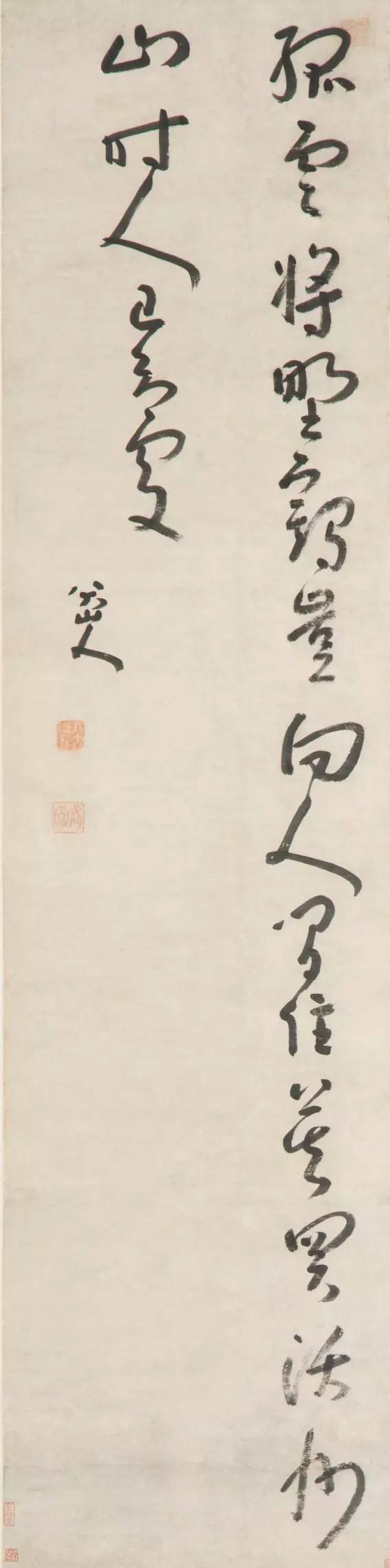

南京博物院藏 八大山人 《欧阳修昼锦堂记》大轴(纸本,纵167.5厘米,横85.5厘米)

我们再来仔细看他写的欧体字,笔画结体硬瘦俊朗,甚至有些笔画在书写过程中被有意夸张或拉伸,如横画有隶书意味的收笔,这或许已暗示了八大对规范的敏感和潜意识中对规范进行修正的欲望。邱振中在其著作《神居何所——从书法史到书法研究方法论》中指出,“从宋代以来,唐代楷书几乎成为所有人学习书法入门的范本,其中欧阳询的楷书又以其结构的严谨、挺拔而受到人们的特别推崇。欧体楷书可能是八大山人学习书法时入门的范本,而且临习过比较长的一段时间”。

显然,八大山人早期的书法是离不开这种选择的,他所写的楷书、行书还有草书,基本上使用的也是唐代楷书“提按、留驻”的笔法,这些说明了八大山人早年深研过唐代楷书。唐代的楷书是把运笔的复杂操作放在笔画的端点和弯折处,并且用提按的方法突出这些部位,而笔画中间部分则一带而过。这种笔法影响到唐代以后的整个书法史,影响到其他各种书体的书写。八大山人对各种书体的深入研究也充分显示了他在书法艺术上的大胆创新。

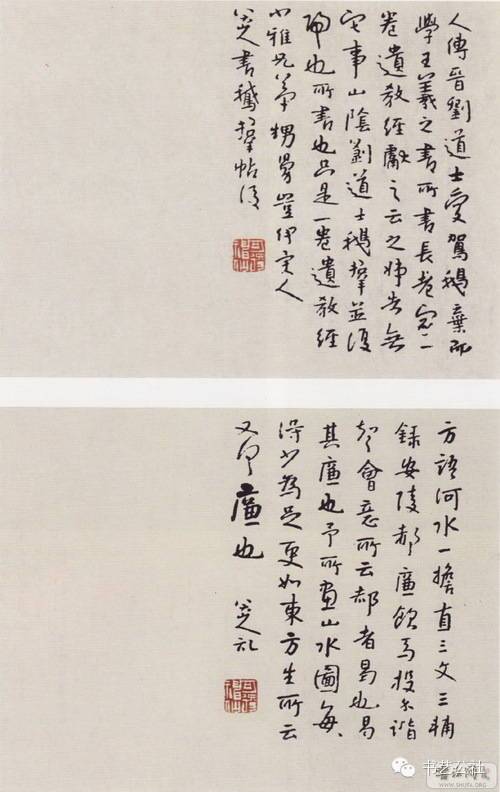

龙科宝说:“八大山人其行草深得董华亭笔意。”杨宾说:“八大山人虽云指不甚实,而中锋悬肘,有钟(繇)王(王羲之、王献之)之气。”从《全集》的第一集署名“驴”的《酒德颂》及署名“驴”和“个人”的册页上题画词来看,八大山人的书法基本上采取的是侧锋,结体徘徊于黄、米、董之间,有了一定的自家面貌,但不甚明显。大约从 1666年开始,八大山人的书迹中越来越清楚地显示出他受董其昌作品的影响,主要反映在其行书中,此时八大的作品虽略显单薄,但舒朗、雅致、流畅,深得董其昌神理。由此可以看出来,八大的行书在做过各种尝试之后,选定董其昌作为依傍,从而使他的行书很快摆脱了原来的混杂局面,上升到一个新的水平。

二、以中锋为主导的用笔方式的基本形成及其潜在动机

如果说八大山人早年对董其昌书法的偏好是因为康熙喜欢董其昌的书法,且康熙年间董其昌的书风最为流行,那么八大山人从“避清”的反抗心理到超脱的“和清”的心理转变,一方面原因是八大山人对禅学、道教精神逐渐深入领会,世俗的繁杂琐事已不能左右他的心;另一方面原因是随着时间的推移和他与世隔绝的寺院生活的消磨,八大此时的心境已完全沉浸在书画艺术上了,他对清朝统治的不满情绪也已在挥运笔墨间得到宣泄;再有一个方面是当时清统治者的怀柔安抚政策。八大的艺术思想也必须顺应时代发展的需要,从1678 年创作的《梅花图册之一》可以看出八大学习董其昌的风格达到非常纯熟、自信甚至几可乱真的地步。这期间他还研究了黄庭坚、米芾等人的书法。

学者方闻在其撰写的一篇《关于八大山人生平与艺术分期之研究》文章中指出,在 1670 年至 1680 年间,八大山人四处出游谋生时,他的诗里却流露出一种希冀成功和受人赏识的热望。在一卷约成于1670 年代中期、署名“个山”的花卉手卷上,八大山人题下此诗:“天下艳花王,图中推贵客。不遇老花师,安得花顷刻。”诗中除了对艺事的自负外,还不免使人觉得,八大希望做别人的“贵客”,一显自己的才华。

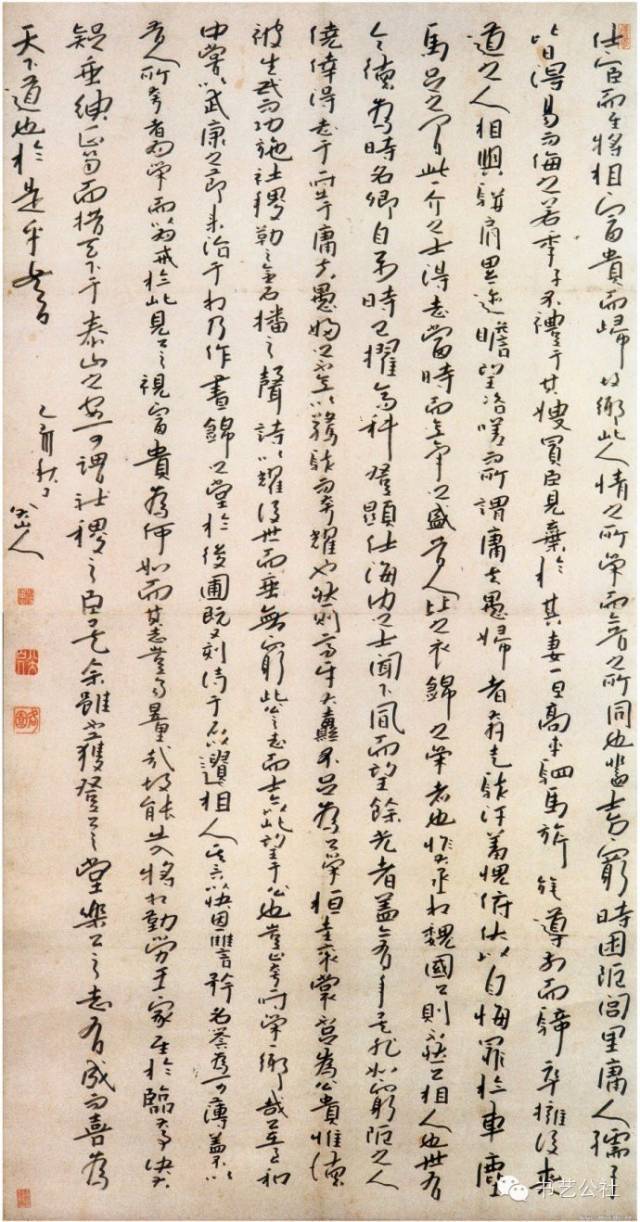

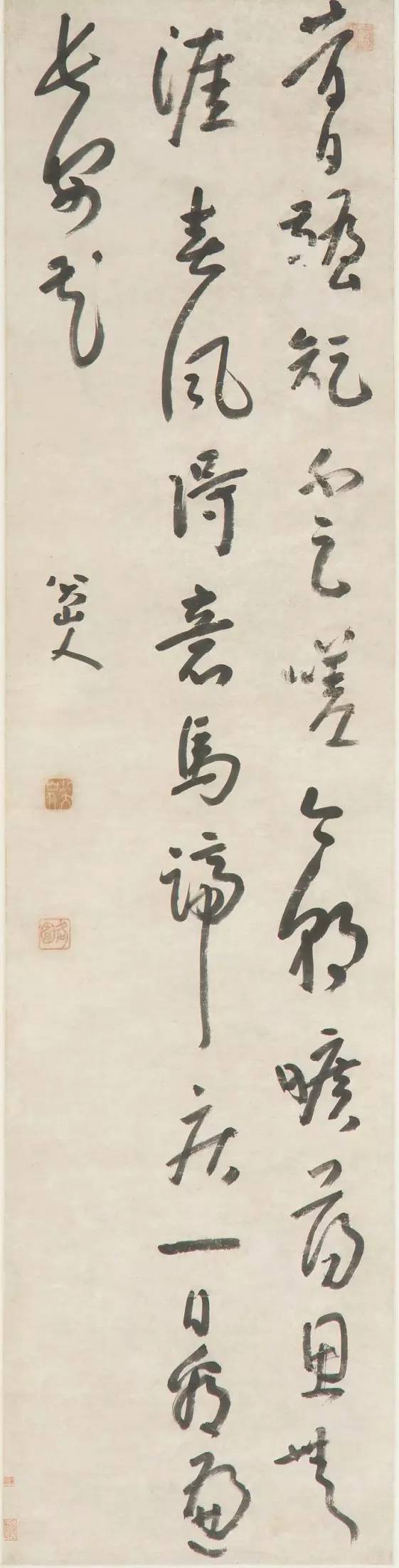

从 1678 年到 1686 年间,八大山人的草书作品逐渐增多,而且不再是原来所写的“章草”,而是放纵不羁的狂草。作于1682 年前后的《行书诗册》是一件重要的作品。尽管作品有的线条不够流畅,有些又显得浮滑,有些字之间缺少草书应有的连续性,但狂草结构和笔法的引入,改变了他原有的章法和用笔的习惯。一些大字夹杂在作品中,也显得非常突兀,然而正是这种拆解和夸张,打破了他前期均匀、雅致的感觉模式,同时为他成熟期对某些空间和笔法的夸张埋下了伏笔。

其 1686 年创作的《竹荷鱼诗画册》中的书法作品,在线条的流畅性、对转笔的控制能力等方面都有明显的进步,同时由于对圆转线条的强调,提按的运用越来越少,用笔上的圆转和结构上的圆转渐渐合成一个统一的整体,以中锋为主导的用笔方式开始浮出水面。

八大山人于 55 岁在临川发癫狂病撕裂僧衣,回到南昌,于是进入了“还俗”期。

大约 59 岁,“慨然蓄发谋妻人”。还俗之后,入世道路同样艰难,癫狂之疾又造成其特异的心理状态,故此时期的花鸟画反映出激荡不安的情绪、愤世嫉俗的思想和个性突出的艺术追求。其这一时期的书画作品,所署纪年常常只写天干,不写地支,以示有天无地。如《鱼》署“癸八月”,《杏花春燕》署“癸十月”,其字号也用“个山”“驴”,所题诗句多有讽喻之意,造型表现出“从简化到夸张”的变化。如《鱼》笔墨简略,形态更加夸张,鱼身体扭曲成半圆形,预示着八大山人书艺风格上的蜕变。大约就在 55岁至 59 岁之间,八大书画进入了成熟期。

八大的书法开创了一种前人所没有的风格,比之早期受米、黄、董影响的作品,后来的成熟就不是简单的“累进”,而是一种飞跃,这种飞跃是八大山人对自己的人生经历的一种大彻大悟。如果说八大山人画瞪着眼睛的鱼、鸭、鸟等动物其实就是在表现自己的人格,那么他的书法也是“人格化”的书法。

当代人文科学研究表明,由于受生存环境、成长经历、受教育的情况及生产生活条件等因素的影响,不同民族、不同地域的人在心理素质、性格倾向、情绪状态、价值取向等方面具有各自不同的特征,它们是形成不同思维方式的“先天因素”,深深潜入人们的心灵底层,潜在地支配着人的思维活动。社会心理学家也认为,人格的形成过程就是人的社会化过程,当一个人经历了对自身素质不利的因素必然导致其心理危机和情绪障碍,形成不健全的人格。

史料记载:“八大山人者,明宁藩宗室,性孤介”,“父某工书画,名噪江右,然喑哑不能言。甲申国亡,父随卒。人屋亦喑哑”。这些“孤”“哑”记载,表明八大山人本身就有某些因素对将其纳入社会化的轨道极为不利。社会文化环境方面,理学进一步禅宗化、空谈心性的文化空气、八股取士对文人的束缚等,导致八大山人对于当时社会适应能力的缺乏。理想的“天人合一”的人格在动乱社会现实中必然衍生出一种畸性人格。因此八大山人在50多岁还要还俗并娶妻生子,但其怪异的性格和完全痴迷于书艺的倔强,显然使其即使这样做了也不一定就能满足于这种生活状态,反而会促使八大对人生态度产生另一种理解。

用“楚骚精神”形容八大山人此时对艺术的态度或许更为贴切。八大山人的楚骚精神在绘画美学上的表现与其对比兴诗学的继承和运用,以及由此形成的象征主义绘画风格,使其在怪奇形象的美学传承上,表现出了惊人的现代主义的绘画特色,在诗歌上则体现为感伤与怨愤的色调,充满幽情暗恨的诗风。因此,他书法与绘画上表现出更加奇特怪异和对时局的憎恨与厌恶就在情理之中了。

著名美学家李泽厚说:“八大山人在总体上表现出一种不屈不挠而深深感伤的人格价值。在中国封建时代,人格是由自然性、社会性、精神性三方面相统一构成的,在当时,人们没有大生产先进和优越的环境,人们的社会性也不强,人们主要以自给自足的自然经济方式满足他们的自然生理需要,因而自然性占有很大的比重。八大山人所处的混乱历史环境必然决定其转向隐逸山林、谈玄论道,以及从宗教等精神领域中求得安慰,因而精神性也占有很大的比重。”李泽厚认为,魏晋南北朝时期是中国最混乱,社会上最痛苦的时代,然而却是精神史上极自由、极解放、最富于智慧、最富于热情和创造的一个时代。八大山人对于魏晋人士特别雅好,对《世说新语》读得很熟,常随手拈来纳入自己的“世说诗”。

三、中锋篆笔、“淡墨秃笔”的“形质”特征及隐秘情思

有关对八大山人成型期作品的论述,用得最多的词主要有逸笔草草、寥寥几笔、惜墨如金、删繁就简、简括凝练、简约空灵、简拙、含蓄等。

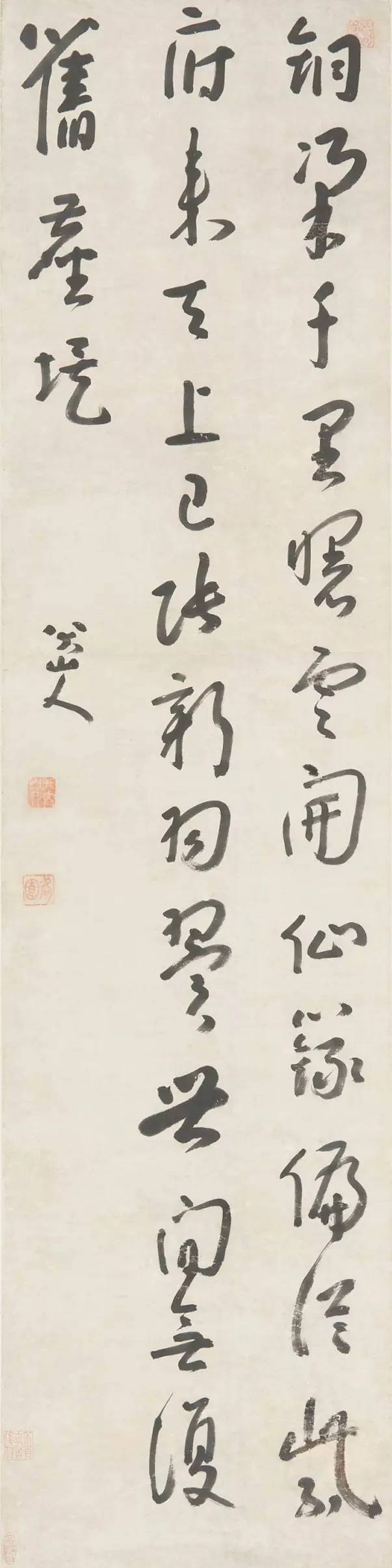

“淡墨秃笔”是“八大体”在“形质”上的重要特征。这一特征从“改体”到最后一件作品,始终保持下来。用秃笔写出等线,在书法史上不多见。由篆到隶的重大改进之一,是由等线变为有粗有细的线条。《八大山人全集》第二集刊印八大山人临写的《石鼓文》《禹王碑文》充分印证了八大山人成熟期的书法是以中锋为主导的用笔方式,体现了作品的空灵圆转、亦行亦草、篆楷互用、藏锋含蓄的风格。《行草诗轴》(1687—1688)《古诗十九首》(1688)等都是这一时期的作品,它们进一步打散了单元空间固有的联系,使所有空间都变得松动、开放,给观赏者的感觉是几乎可以在所有空间中自由穿行。它们的笔法、结体远非精到,也没有足够的传统的依据,但它们所带来的空间的自由流走,是八大山人前后两种书风之间一个不可或缺的、理想的过渡状态。

1690年至1705年八大山人去世,是八大书法创作的个人风格确立期,这期间他创作了大量杰出的作品,包括行书、草书、楷书等。在这些作品中,强调的首先是结构,他把行书与草书并置,造成结构上的某种冲突,同时再用一种圆转的笔法——中锋秃笔将二者统一,从而展现出新的面貌。

清初画家石涛在其《苦瓜和尚画语录》中说:“不可雕凿,不可板腐,不可沉泥,不可牵连,不可脱节,不可无理,在墨海中立定精神,笔锋下决出生活,尺幅上换去毛骨,混沌里放出光明,纵使笔不笔、墨不墨、画不画,自有我在。”在这里,石涛强调的是艺术创作中“我的精神”的独立性,实际上是对自我人格在绘画中的肯定,这一点与艺术家个人的风格是相统一的。艺术创作还有一个重要的方面,即艺术外表的工作,这一方面在建筑和雕刻中表现得最为明显,在国画和音乐中次之,在诗歌中又次之。这种熟练的技巧不是源于灵感,它完全靠思索、勤勉和练习,一位艺术家必须具有这种熟练技巧,才可以驾驭外在的材料,不至于因为它们不听命而受到妨碍。

李苦禅常言:“写意书画自分数品:狂涂乱抹,佯作才子态者为‘俗品’;功力甚佳而画意平平者为‘能品’;只见其传神而忘其功力修养者谓之‘神品’;神来之笔,妙不可言,尤不能再者谓之‘妙品’;全然隐去功力修养而似于来思不勉中从容中道者,物我两忘,人即画,画即人,‘非画也,真道也!当其有事,已知遗去机巧,意冥玄化而物在灵府,不在耳目。故得人心,应于手,孤姿绝状,触毫而出,气交冲淡,与神为徒’,全若火籁自呜,遂谓之‘逸品’,逸品境界唯中国画中有之,……八大山人大半墨迹……”可见李苦禅把八大山人的书画定义为“逸品”,其人则升座于画圣之尊。

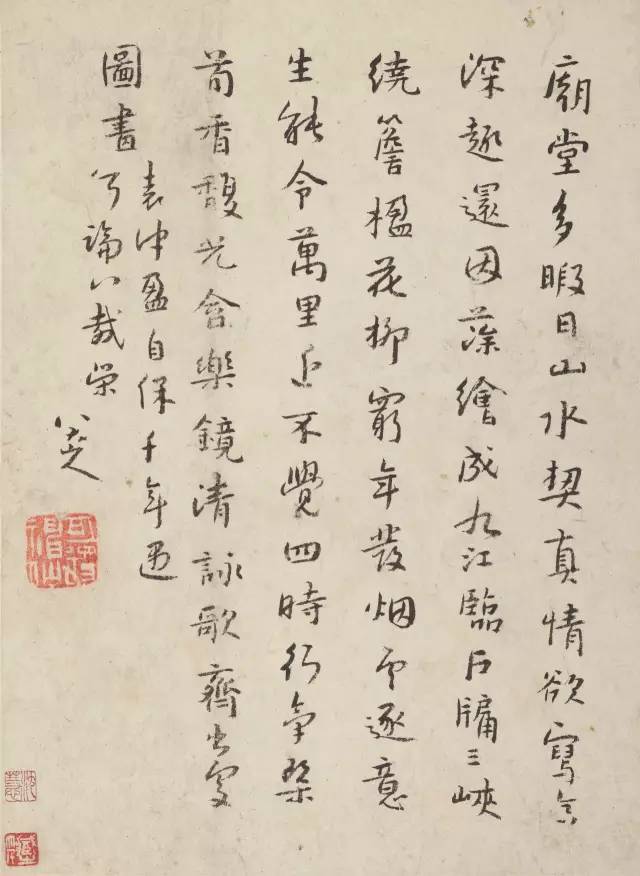

近代以来,很多文人墨客都对八大作品做过生动的描述,从八大的这些传世之作来看,八大向世人诉说了他内心的“孤独、寂寞、伤感、悲哀”。当代学者余秋雨先生在其著名的散文《青云谱随想》中有段对八大的精彩描述:“明确延续着这种在中国绘画史上很少见到的强烈悲剧意识的,便是朱耷。他具体的遭遇没有徐渭那样惨,但作为已亡的大明皇室的后裔,他的悲剧性感悟却比徐渭多了一个更寥廓的层面。

他的天地全都沉沦,只能在纸幅上拼接一些枯枝、残叶、怪石来张罗出一个个地老天荒般的残山剩水,让一些孤独的鸟、怪异的鱼暂时躲避。这些鸟鱼完全挣脱了秀美的美学范畴,而是夸张地袒露其丑,以丑直锲人心,以丑傲视甜媚。它们是秃陋的、萎缩的,不想惹人,也不想发出任何音响的,但它们却都有一副让整个天地都为之一寒的白眼,冷冷地看着,而且把这冷冷地看当做自身存在的目的。”