八大山人的章草,被画名所掩的书法

八大山人,是明末清初的一个传奇,一代艺坛宗师。

且不说他是朱元璋的十世孙,他笔下的书画,已经比他的血统更加高贵。

他的大写意画,影响深远。画名太盛,反而让他的书法为画名所掩。

近年来,八大的书法开始受到越来越多的人喜爱,看来是金子早晚都会发光,书法史也绝不会只是二王一家专利,百花齐放才是艺术的真实状态。

八大书法的正常面目,多是楷书和行草。以藏锋为主,中锋推进,结构夸张、风格独特,是八大的标签。

但我分明感受到,八大行草书背后的章草神韵。八大也确实用心临习过章草,而且他对章草的理解远远高出同时代的章草书家,取法乎上,他直接回到了汉朝。

是不是可以这样说:如果没有章草的滋养,八大就不会形成后来独特的行草风格?我想,这里面必有蹊跷。

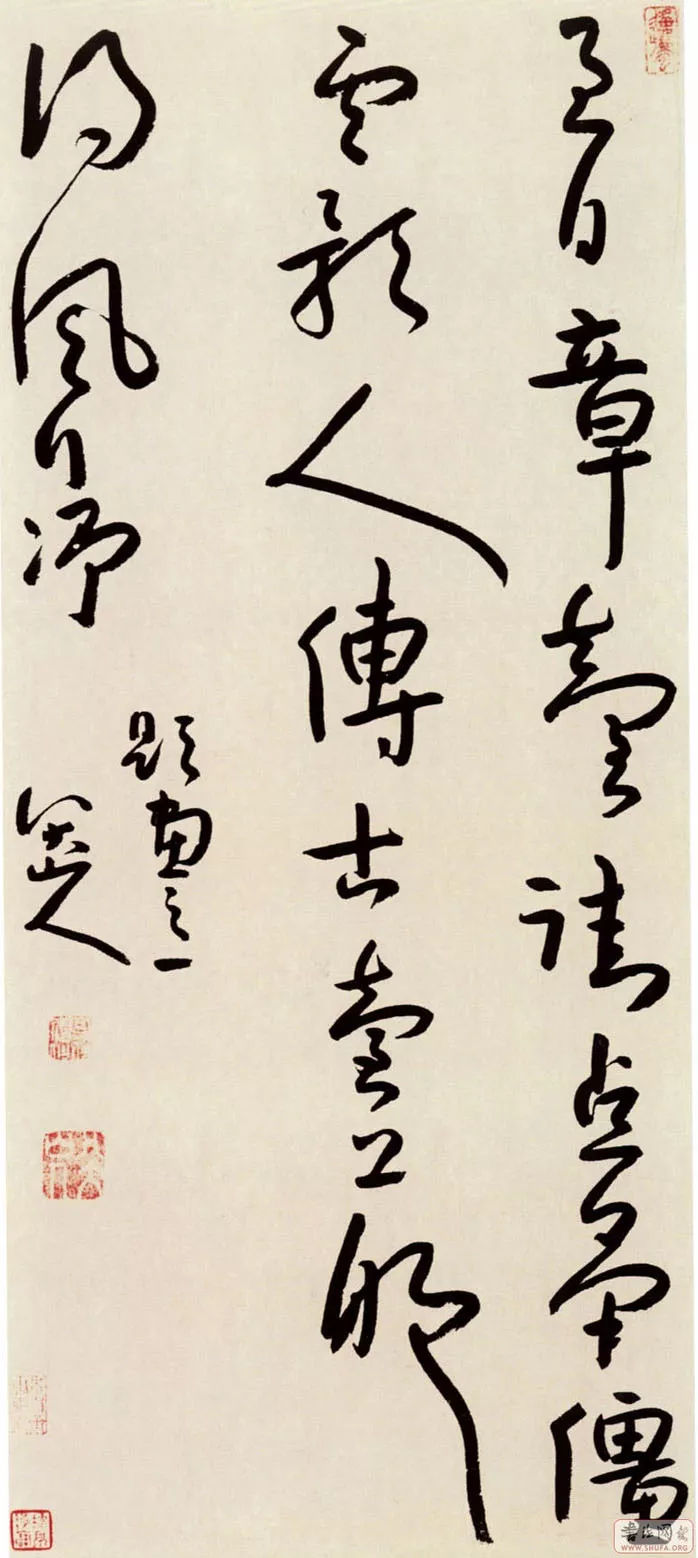

八大对索靖的章草《月仪帖》,情有独钟。

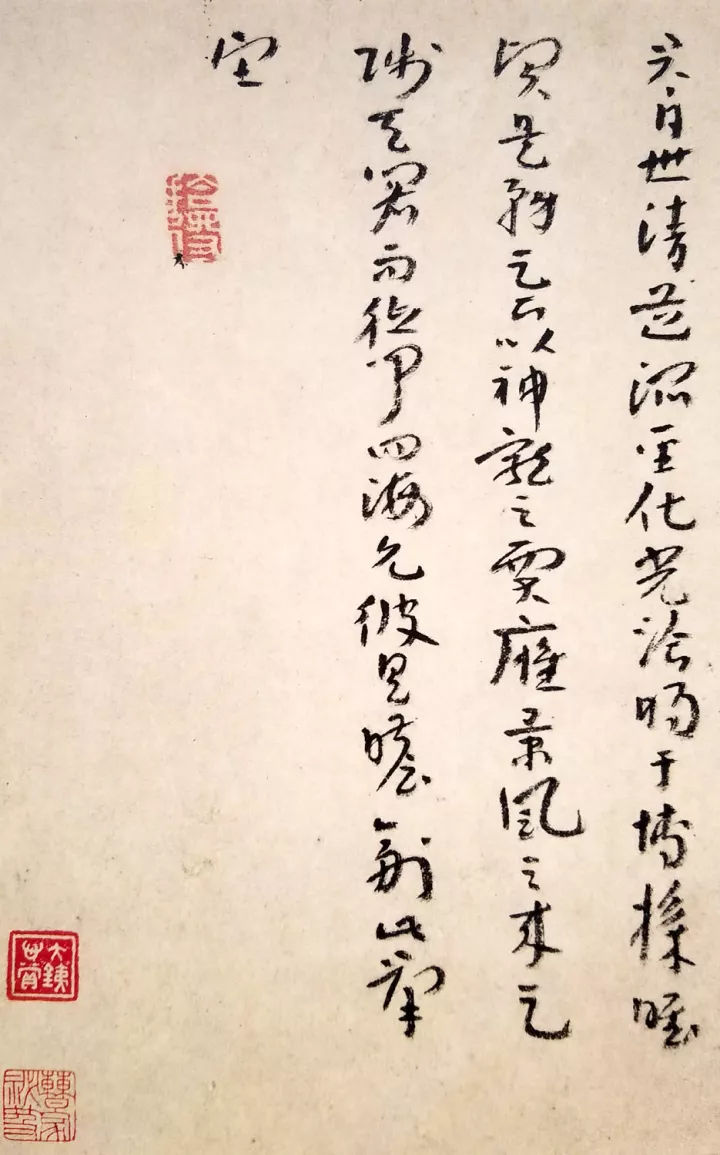

这是所能找到的八大临习章草的惟一证据。

八大临帖,向来以意临为主,不求形似,而取神韵。他临的《月仪帖》也是如此。这应该是他晚年的作品。减少了原帖近于今草的牵丝等书写技巧,隶书的波磔也全去掉,干脆以中锋简单书写,却深具篆籀之气,让章草更加苍茫古朴,一下子把元明时代的章草名家们,诸如赵子昂、邓文原、宋克等甩出十条街。

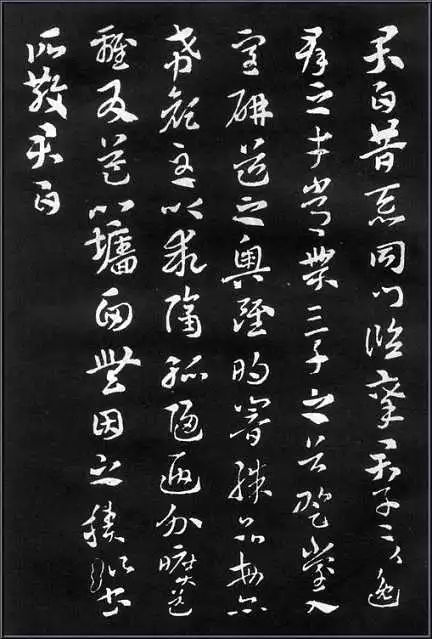

《月仪帖》

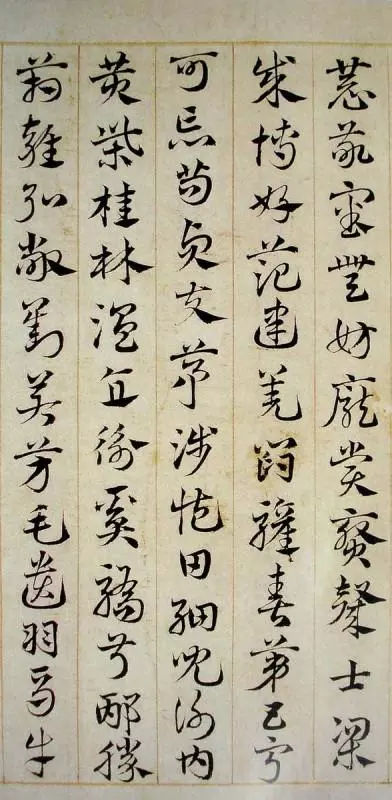

章草奥妙在结字,结字存古,更妙在用笔,笔法以古籀用笔,自然直接重返两汉,回到篆隶大行其道的时代。而赵氏一众人等,受楷法影响过深,虽然写的章草结字没毛病,但用笔不古,这就出了大毛病。这好比,看完《史记》原文,再读白话文翻译,味道就全淡了。

邓文原临《急就章》

八大的章草,减弱提按,只是平静地以篆隶之法书写,自然一派简远、古淡的意趣,以古人之法,写古人的章草,八大可谓眼高手更高。

八大在临完《月仪帖》后,用楷书跋云:

“此晋司马索靖月仪书法,月仪颇似汉张芝书,未识张芝更学于何人,而章帝故好之,以传于世,乃得此也。”

不知在明末时,八大是否看到过张芝的章草真迹,或许是拓本,说月仪像张芝书,同为高古的章草。张芝跟谁学的,就不知道了,但因为汉章帝喜爱章草,才让章草流传于世。

观八大临写的《月仪帖》,会感觉到一种平静。他就用一支秃笔或是新笔藏锋,以古法写古草,娓娓道来。可惜他满腔的忧思,在当时知音少,琴断也无几人听了。

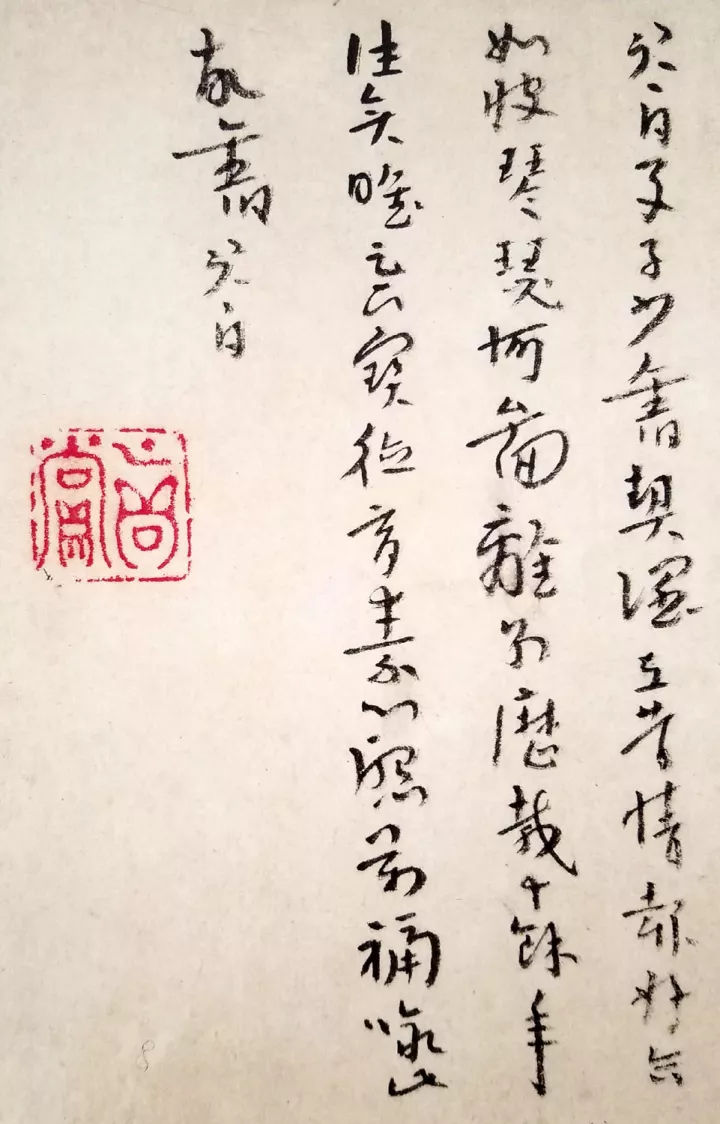

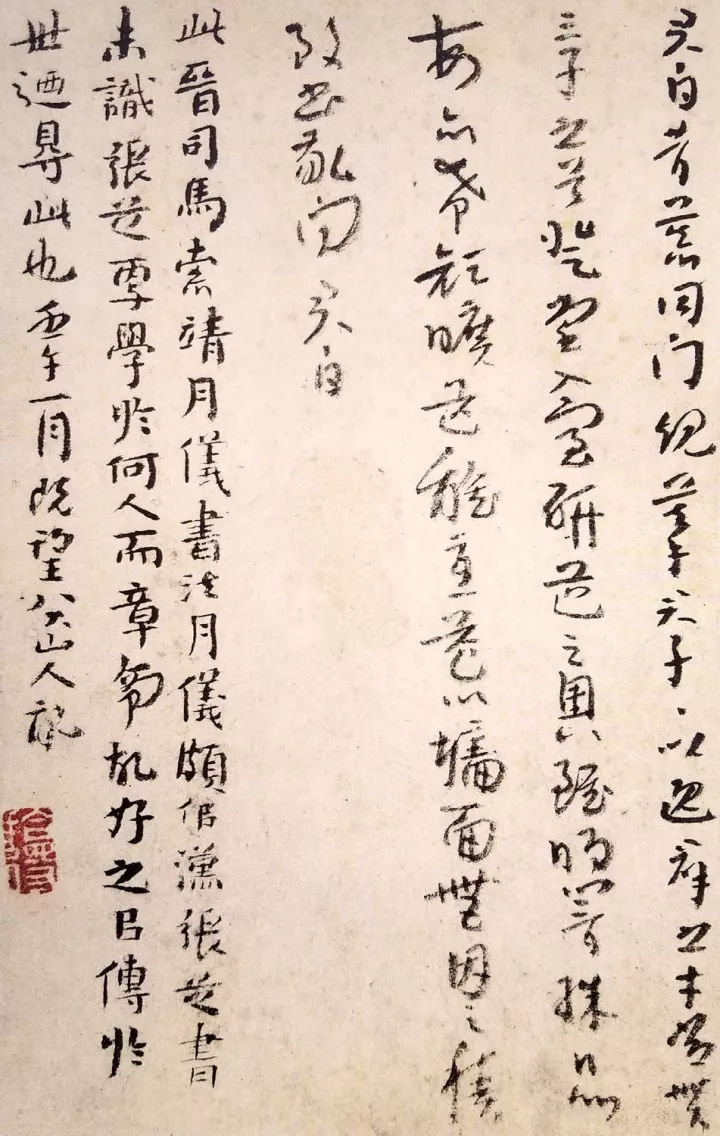

在八大的著名的自画像《个山小像》中,他题写了很多段跋语。其中就有用章草写的其友人赞语:

“个,个,无多,独大,美事抛,名利唾。白刃颜庵,红尘粉丛,清胜辋川王,韵过鉴湖贺,人在北斗藏身,手挽南箕作簸,冬离寒夏离炎,大莫裁兮小莫破。”

后又以小字补记:“此赞系高安刘恸城贻余者,容安老人复书于新吴之狮山。屈指丁甲八年耳,两公皆已去世,独余凉笠老僧逍遥林下,临流写照,为之忱然。个山之庵传綮,又识。”

1645年,朱耷十九岁。清军占南昌,宁藩子孙九十多口被杀,父亲也因此去世。1648年,清军再进南昌,屠城,共杀南昌民众二十余万,其中包括朱耷的妻子和儿子。

先丧父,再失妻,又被夺子,人生再无乐趣可言。万念俱灰下,朱耷落发为僧。这一年,他23岁。从这时候起,他开始创作书画作品,并为自己取了很多看起来特别奇怪的名号,如雪个、个山、个山驴、驴屋、人屋等。

1674年,朱耷49岁,这年农历五月初八,他请老友“黄安平”为他画了一幅写真图,取名《个山小像》,并在上面题写了跋语。

看八大此时的章草,尚未形成后来高古的风格,还停留在明代时风的基础上,他的小字近于董其昌,章草虽然已显现出一股老辣之气,但笔法上没有上升到一任篆籀,平静而书的炉火纯青时候。

在八大山人的一幅《古梅图》上,又惊喜地发现这段章草题跋:

“前二未称走笔之妙,再为易马吟。夫婿殊如昨,何为不笛床。如花语剑器,爱马作商量。苦泪交千点,青春事适王,曾云午桥外,更买墨花庄。夫婿殊驴。”

这幅《古梅图》是八大山人57岁时所作,所以画上署款“驴屋驴”、“夫婿殊驴”。画的是一株饱经风霜摧折的古梅,老干已被摧折得半枯了,枝丫上却绽出花朵。仿佛画的是自己的人生。

这时的章草,在用笔上依然有董其昌的影响,显得古雅秀美。八大山人,是在59岁时还俗后,才开始正式使用“八大山人”的号。看来活了八十岁的八大,真正的书法风格,定型在晚年。

也许是一生悲苦和愤闷全都注入笔下的书画之中,人书俱老的八大,开始把书法推上更加高古的境界,简约而不简单,无法之法,乃为至法。

八大晚年的章草,影响着他的行草,同时,也影响着他的绘画。奇特的形象,简练的造型。八大的书画与他的内心,彻底打通,一代艺术宗师,从此千年不朽。