髡残:我偏偏就喜欢“粗服乱头”的笔法

用笔“粗服乱头”之髡残郭保同/文粗服乱头本意上讲:粗服,粗布衣服;乱头,蓬乱的头发。形容不讲究修饰。最早见于南朝-宋刘义庆《世说新语·容止》:“裴令公有俊容仪,脱冠冕,粗服乱头皆好,时人以为玉人”。魏晋时期的“魏晋风度”在服饰上就产生了粗服乱头宽衣解带的风潮。以阮籍,嵇康为代表的竹林七贤,打破了衣服的束缚和匠气,粗服乱头,宽袍大袖,于世不入,用一个字来概括“松”。

清代的词论家周济在《介存斋论词杂著》中说:“毛嫱西施,天下美妇也,浓妆佳,淡妆佳,“粗服乱头”亦不扰国色。他以温庭筠,韦庄和南唐后主李煜的词作比喻,把李煜的词比作“粗服乱头,不掩国色”,有一天然之美,不加任何修饰”。

清代画家龚贤在《周亮工藏集名家山水册》上题:残道人“粗服乱头,如王孟津书法……他把髡残的画及其用笔比作“粗服乱头”。究其原因我看有以下几个方面:

力量感

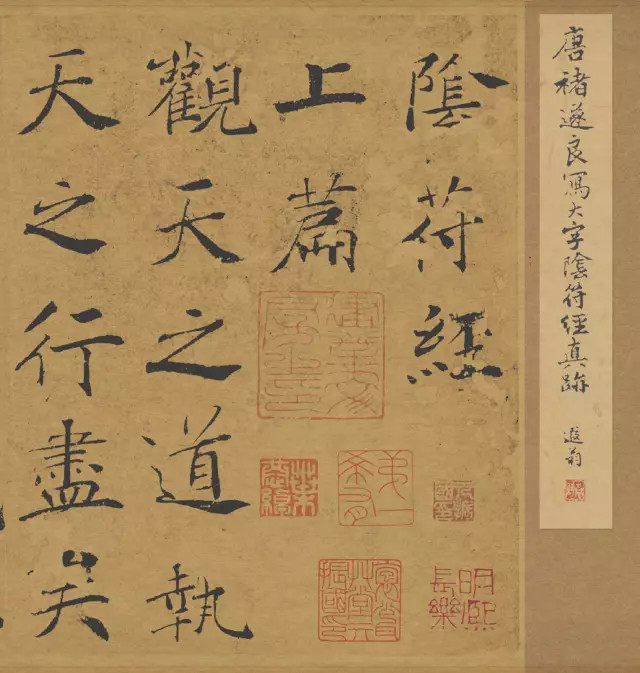

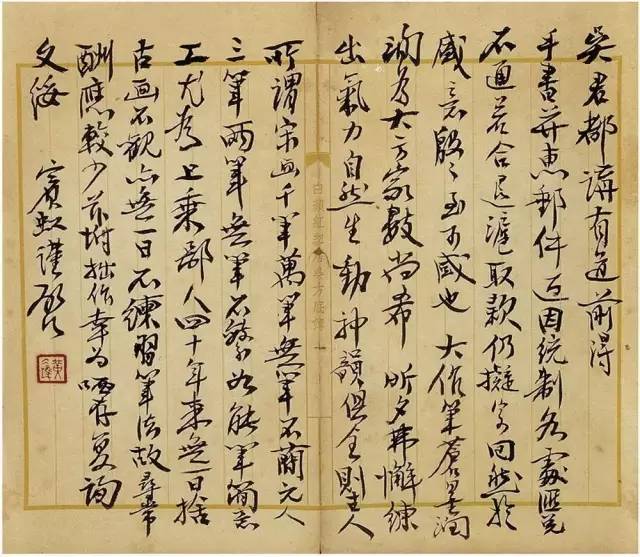

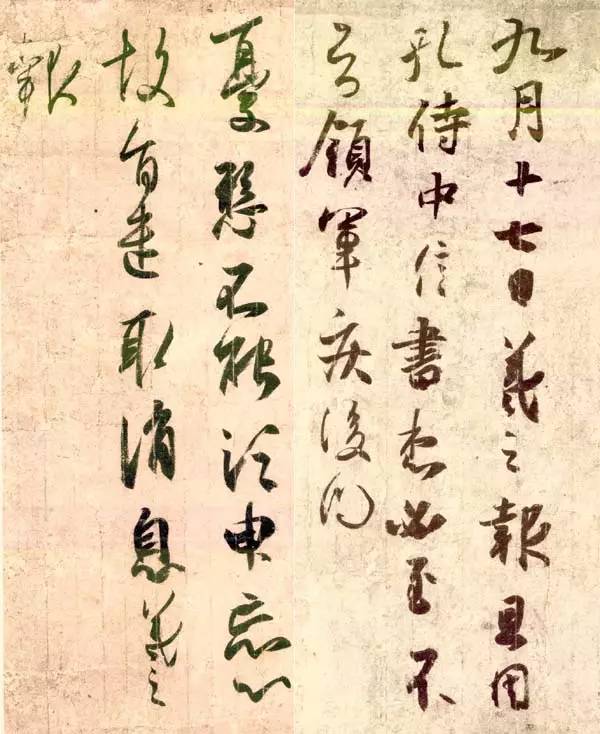

[清] 髡残 行草物外田园图册(选页)纸本行草 21.5×16.9cm 北京故宫博物馆藏

点画线条的力量感是线条美的重要因素之一,它是一种比喻,指点画线条在人们心中唤起力的感觉。早代东汉,大书法家蔡邕就在《九势》中对点画线条作过专门的研究和论述。指出“藏头护尾,力在其中,下笔用力,肌肤之丽,故曰:势来不可止,势去不可遏,惟笔软则奇怪生焉”。髡残深谙此理,他曾和好友程正揆在谈论书画用笔时有过这样一段精彩的对话,髡残曰:书家之折钗股,屋漏痕,锥画沙,印印泥,飞鸟出林,惊蛇入草,银钩虿尾,同是一笔,与画家皴法同一关钮,观者雷同赏之,是安知世论不传之妙耶!程正揆对曰:饶舌!通过上述对话我们可以看出残是借着佛家“心传”方式来解释书家和画家对用笔的领悟。所以程正揆认为残此语道破了天机,用寒山,拾得的故事,故去“饶舌”。

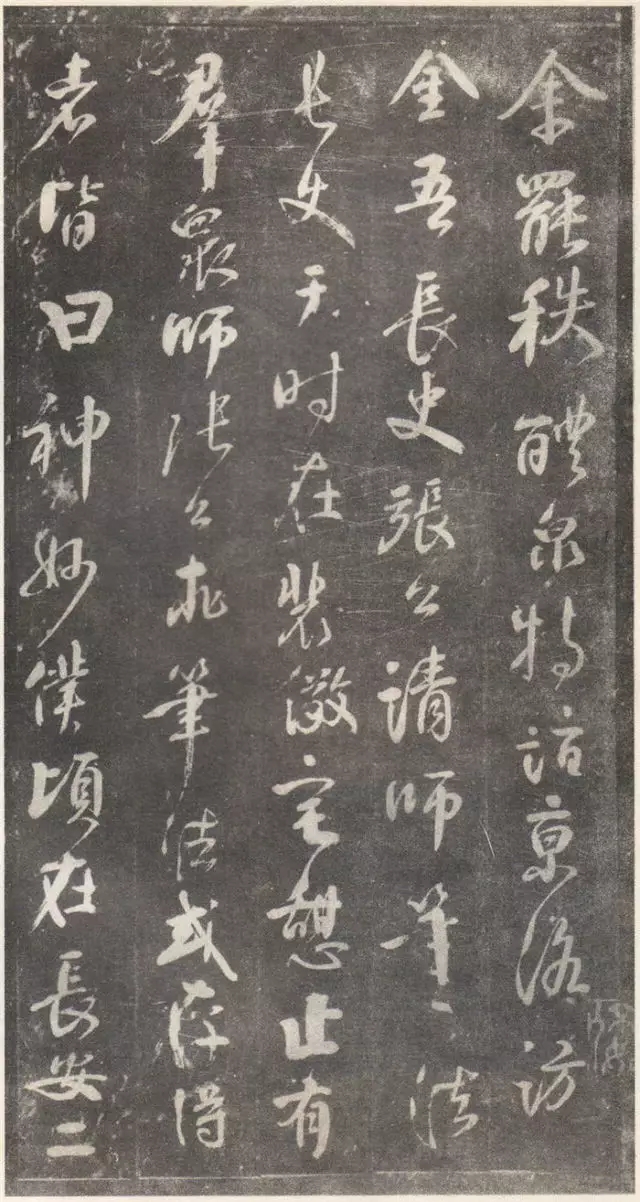

[清] 髡残 苍翠凌天图 纸本设色 85×40.5cm 南京博物馆藏

我们再回过头来看髡残的用笔,他画画喜欢用秃笔,渴笔。由于笔秃,下笔时,笔和纸接触的时间和力度一定把握的恰到好处,快了宜浮 ,慢了宜滞,故行笔一定要慢,如老僧补衲,要向写书法一样,欲左先右,欲上先下,藏头护尾,且能留得住,行得开,积点成线如“屋漏痕”。笔笔送到,凝神静气,如“锥画沙”。转折处,提案分明,并以篆书笔意,从不妄生圭角似“折钗股”。他打点笔尖先落纸,万毫齐发,如高山坠石,掷地有声。所以他的画,由于线条苍劲老辣,浑圆淳和,温而不柔,力含其中,故力量感很强。

內美感

内美一词,本指内在的美好的德行。屈原《楚辞离骚》云“纷吾既有此内美兮,又重之以修能”。朱熹集注“生得日月之良,是天赋我美质于内也”。内美不是肤浅的,对绘画来讲,它不太注重物象,正如张彦远所说:“众皆密于盼际,我则离披其点画,众皆谨于象似,我则脱落其凡俗”。

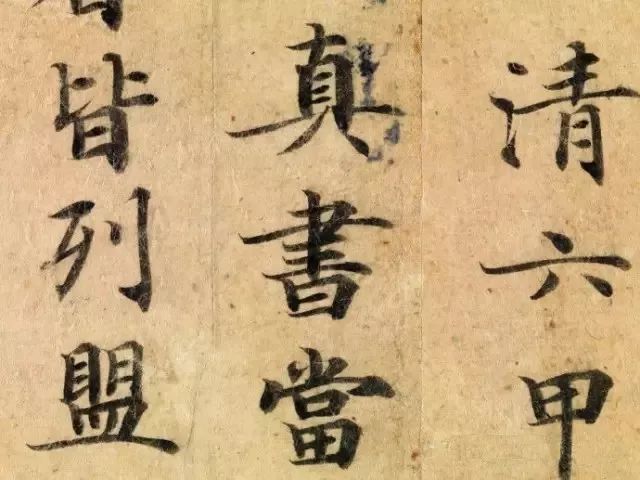

[清] 髡残 山水图 册页 纸本水墨设色 37.5×76.2cm 台北故宫博物院藏

“内美”的绘画,用笔一定要脱去甜俗,直求骨气。且远离烟火气,故很难取悦世人。“内美”的作品一定是“耐品”、“耐思”、“耐闻”像兰花一样,每年都能发出阵阵的幽香,它能和知者产生共鸣,感受其满口余香,咀嚼不尽的同时浮想联翩,产生异样的美感,有绕梁三日的韵味。

髡残的画,笔墨高古苍莽,绝无世俗气,用笔苍劲老辣,气势夺人如龙行空、虎踞岩,无任何功利之心,真正达到了“点画无奇但率真”。他的画无论是浓焦墨还是淡干墨,无论是实实在在的长线,还是时断时续,虚虚掩掩的渴笔短线,无论是屋舍人物的勾勒,还是提醒收拾的点苔,甚至皴擦勾染中都是踏实的中锋用笔,他的线内敛含蓄,柔中带刚,重提按,讲节奏,很慢、很毛、很厚、很拙、很圆,充满了坚实厚重,生辣幽雅,斑驳,宁静而又空灵的金石味道,有移山扛鼎之力。这一方面得力于他师造化常住在南京牛首山一带写生的地貌有关,另一方面源于他长期的参禅悟道和对书法金石篆刻的研究和领悟。

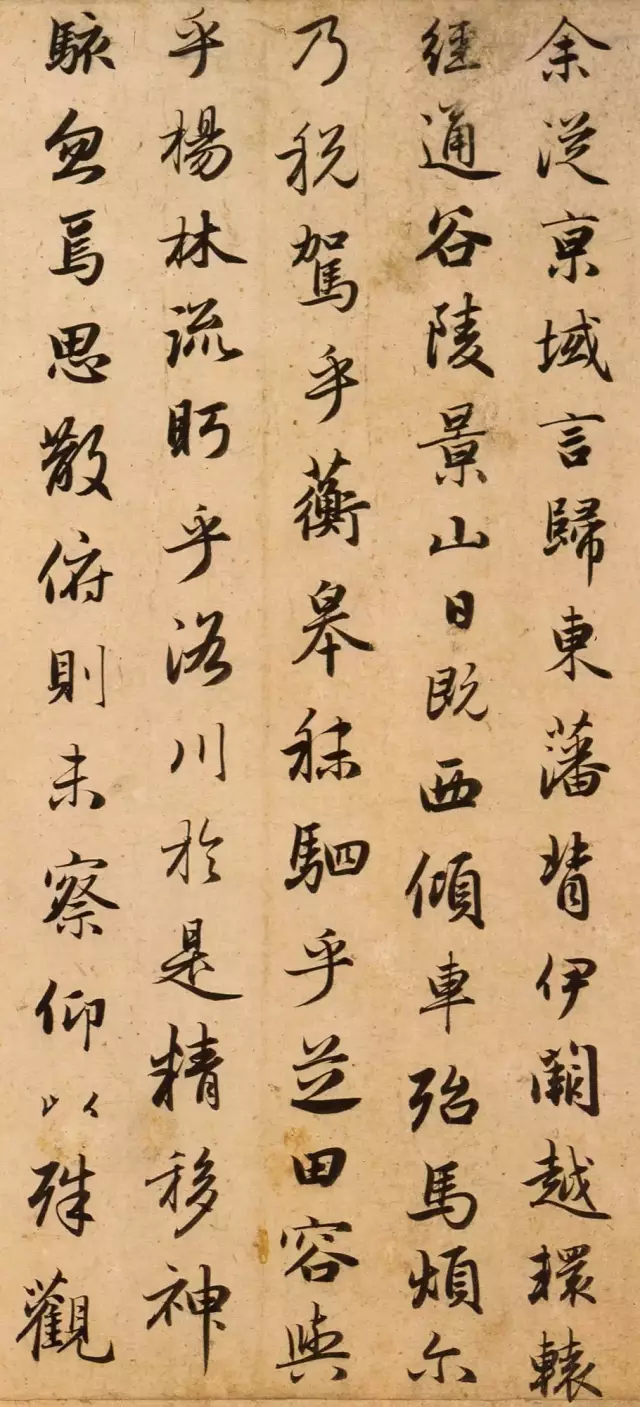

[清] 髡残 层岩叠壑图 纸本浅降 169×41.5cm 台北故宫博物院藏

苦涩感

著名国外批评家威尔曾经写过一部名为《伤痛与弓》的著作,指出艺术家的身心痛苦与艺术创作有一种内在的难以割舍的联系。在国外,这样的例子很多如:梵高、蒙克、丢勒等。但在中国,受老庄及儒家思想的影响,这种所谓的“难以割舍的联系”在表现方式方法上有所不同,他们大多在痛苦之后,因无法释怀而逃避现实生活,如庄子逍遥所谓无所为的人生境界。如“元四家”中的黄公望、吴镇,清“四僧”中的髡残、八大等,恪守“达则兼并天下,穷则独善其身”的士大夫的担当精神。他们把绘画不只是单单作为一种自娱自乐的享受,而是作为学人似的观道,一种极高智慧的悟道活动,同时也是一种儒家的道德修证,即是“格物”、“致知”;也是“诚意”、“正心”、“修身”甚至可以“治国”平天下。

[清] 髡残 雨洗山根图 纸本墨笔 1663年作 103×59.9cm 北京故宫博物院藏

陈传席先生对髡残、八大等遗民画家这样认为:反清情绪自始至终十分激烈,他们是遗民,但不是真正的隐士。明清易祚时,石溪血战沙场,艰苦卓绝,不得已而逃于禅,又多次去拜明陵,他听说自己的朋友去明陵而不拜时,便破口大骂。他们并不因为反清复明无望而平静下来,所以他们的画中流露出愤懑和郁结不平之气,或铿锵有力的金石气,或苍浑老辣的古拙之气,皆有一种不合时宜的气势。

髡残的人生可以说是一直被浓重的悲剧气氛所笼罩,所以他的画不可能有弘仁那种超然寂静。“十年兵火十年病,消尽平生种种心。老去不能忘故物,云山犹向画中寻。”可见他是以性情中人,所以在他的画中,秃笔干墨的勾勒皴擦,水墨云烟的渲染,线条粗短,作跳跃似的律动,或以浓焦枯干之笔墨,森森然令人震慑。然而在郁动激奋之中却无霸悍板滞之气。感情的冲动与理性的沉思,相互矛盾、相互纠结、相互制约、相互权衡,从而达到了用笔朴拙而不轻挑,涩辣而不媚俗,率真而不娇揉,支离而不浮滑,纵而能敛,光怪陆离而又千变万化的苦涩用笔效果。

[清] 髡残 溪桥策杖图 纸本淡设色 55.5×40cm 苏州博物馆藏

另外由于髡残的一生都虔研佛法,笃信佛教,一铛一几,寂寞坐关,终日不语,大有“面壁十年”的禅定功夫。且精通佛典,参禅悟道,并以笔墨作佛事,所以在他的书画创作中自然而然也流露出一种悲剧美。