他才华盖世,中年遁入佛门,临终遗言:悲欣交集

在中国现代史上,

有一位神一般的存在,

他是旷世罕有的文艺通才,

音乐,他被誉为中国近现代音乐启蒙者;

绘画,他堪称中国现代美术之先驱;

戏剧,他是中国话剧艺术的奠基人;

书法,他是近代著名书法家;

篆刻,他是西冷印社的早期成员;

教育,他培养了一大批名扬天下的艺术家。

他就是李叔同,

在他写过的诸多音乐中,

有一首根据美国民乐填词的《送别》,

“长亭外,古道边,芳草碧连天。”

有华人的地方就有这首歌。

他出身豪门,才华盖世,风流多情,

身边从不缺少女人,

然而,38岁那一年,

他抛下美丽的日裔妻子和两个孩子,

头也不回一脚踏入佛门,当和尚去了,

并得法号弘一法师,

自此24年,直到生命终结,不再过问凡间事,

青灯一盏向佛门。

临终之际,又留下谜一般的“悲欣交集”四字,

近80年来,无数中国人据此四字,

猜测这位前半生历尽繁华、后半生归于空寂的大师,

他那神秘而又令人神往的内心世界。

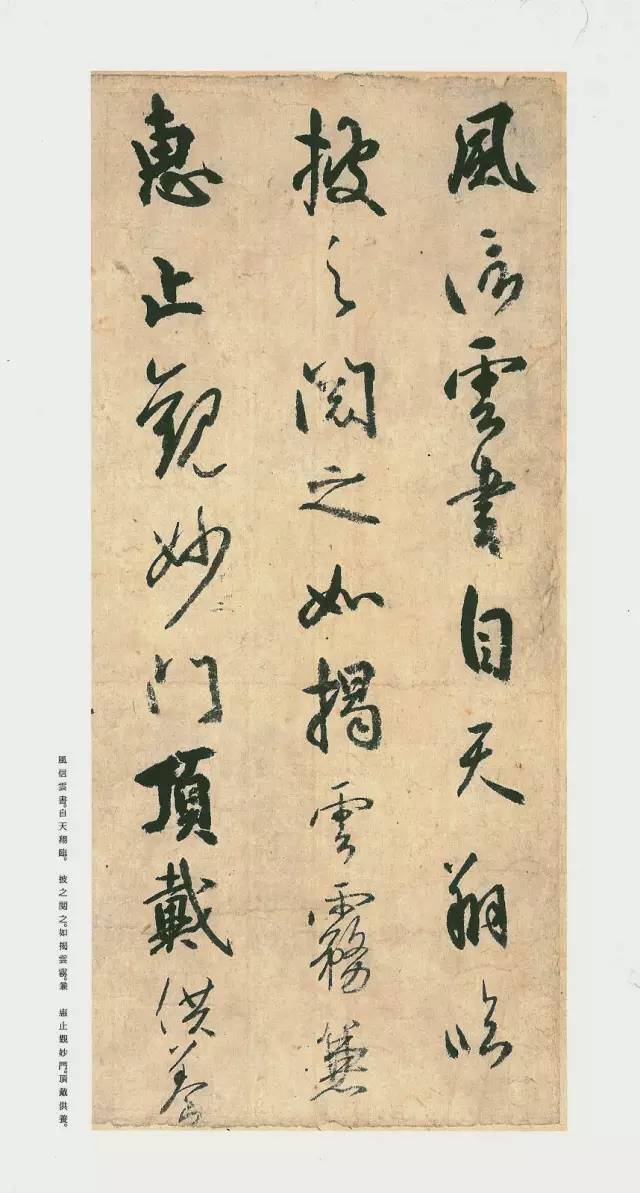

李叔同临终前书写下的偈语“悲欣交集”

▼

他是一个像人的人…

对他最了解的一位学生丰子恺,对他的评价是:

他是一个像人的人。

生逢乱世,每个人都被时代洪流裹挟着,身不由己。

而李叔同,犹如洪流中的一叶扁舟,逆流而上,

他始终在勇敢地,认真地,做自己。

画油画,他提倡写生,认为描绘实物,

才是训练构图和绘画基本功的科学方法。

他把自己在日本留学时创作的半裸少女图挂于书房,

被亲友传为奇事,在当时可谓离经叛道之举。

他不仅自己画,任教于浙江第一师范学校时,

还为学生开设写生课,并聘请裸模,

在20世纪初开创史无前例的艺术实践。

演话剧,他在日本和留学生一起创办“春柳社”,

他剪掉胡子,自己设计服装造型,

在房间里装扮起来,对着镜子琢磨扮相和姿势,反串茶花女,

日本元老级戏剧家松居松翁,

赞他演得“优美婉丽,绝非日本俳优所能比”。

继《茶花女遗事》《黑奴呼语录》之后,

东京掀起话剧旋风,中国也才有了话剧的萌芽。

至于传统的诗、词、书、画、印刻,他更是无不精通,

故无论是在故土津门,还是在繁华沪上,

他都是公认的翩翩才子,文艺通才。

但这位驰骋于艺术天地无往而不利的才子,

内心却孤苦敏感,十分脆弱。

李叔同的茶花女剧照

▼

内心苦闷的风流少年

作为天津官商、显赫世家“桐达李家”的三少爷,

他是父亲李筱楼68岁时和19岁小妾生的孩子,

虽锦衣玉食,气派非凡,

却因庶出的身份,在五岁丧父后,

就和生母在大家族中低眉顺眼,谨小慎微地生活。

而认为“小妾之子多根性低劣”的二哥,

又对他实行“宁可严死,不可宽活”的督教方式,

在对他启蒙的几年中,稍有差池,必加以严惩,

让他从小就倍感压抑,养成了孤傲内向的性格。

受家庭信佛氛围的影响,再加上心有不平,

小小年纪他就喜欢《大悲咒》《金刚经》等佛学经典的空灵之感,

觉得只有在背诵佛经时才能感受到平等和安详,

并在七八岁时就有了人生苦、空、无常之感。

这实为他中年以后踏入空门,埋下了伏笔。

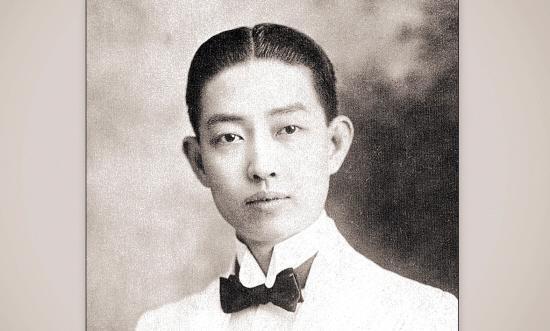

少年李叔同

▼

18岁时,

母亲为他做主聘娶当地经营茶叶生意的俞家之女,

李属龙,俞属虎,

家中保姆说他们是“龙虎斗”的命相,

一辈子合不来,虽是迷信,却又不幸言中,

李叔同对这位发妻实在没有多少深情。

虽然艺术给了他很多快乐,

却仍不能疏解他内心的苦闷,

像当时的很多名士一样,他迷上了戏曲

热衷于唱京戏,捧戏子,

成了一个不折不扣的票友。

当时名伶杨翠喜色艺出众,红遍京津,

李叔同对她情有独钟,倾慕迷恋,

经常去听她唱戏,并送她回家,

和她有一段撕扯不清的情感纠葛

直至她被官家包养,嫁作商人妇,

还为之惆怅不已。

名伶杨翠喜

▼

他风华正茂之际,恰是国家内忧外患之时,

受康梁影响,他流露出“老大中华,非变法无以图存”的思想,

还刻闲章一枚,称“南海康君是吾师”,表达对维新变法的推崇。

变法失败后,有人根据李叔同在变法期间的言论,

怀疑他是康梁同党,为了保障安全,

也为了离开一直让自己倍感压抑的大家庭,

李叔同扶母携妻移居上海,在法租界租房暂住。

“桐达李家”在上海申生裕钱庄设有柜房,

他可以以少东家的身份支取相当高的生活费。

才华横溢的李叔同在上海如鱼得水,

很快便在文坛与名士圈中活跃起来。

风流才子,实则内心苦闷

▼

然而国事的衰败,前途的渺茫,

让一腔热血,无处发泄的李叔同更为苦闷,

他愈发沉迷于秦楼楚馆,以诗酒声色自娱。

沪上名妓李苹香,朱慧百,谢秋云等,

多和他往来酬唱,时相厮磨。

章士钊为李苹香作传,惋惜才女所生非时,

叹其从不幸遭逢终至自我沉沦,

李叔同特为其作序。

联系他后来亲饰茶花女之举,

可见他对欢场女子的一种同情与怜惜。

为学生开设写生课,并聘请裸模,右二站立者为李叔同

▼

25岁,母亲去世,砥砺求学

1905年3月,李叔同25岁时,

年仅46岁的生母辞世,

母亲临终时他正上街置办棺木,

未能亲送,成为他一生最大的憾事。

扶柩归津,兄长坚持“外丧不进门”,

这更激起他内心对封建旧制的抵触,

登报声明将尽除一切繁文缛节,别定新仪。

据当时《大公报》报道,

到会400余人,多当时名流显要,

全家穿黑衣送葬,李叔同在灵堂弹钢琴伴奏,

请一班儿童合唱他亲自作词作曲的哀歌:

“松柏溪翠蕤,凉风生德闱,

母胡弃儿兮,长逝竟不归。”

哀戚至诚,轰动一时。

母亲之死,让他警醒反思自己的人生,

“恨年来絮飘萍泊,遮难回首。

二十文章惊海内,毕竟空谈何有?”

失去了最令他牵挂的人,

他留下“度群生,那惜心剖肝!是祖国,忍辜负”的誓言,

希望找到一条救国救民之路,施展抱负。

恰逢“直隶新政”急需美术音乐人才,

受严修、赵元礼影响,他在办完母丧之后,

迅速赴日留学,专攻美术,辅修音乐。

李叔同自画像

▼

五年的留学生涯,他刻苦自励,

为了不浪费光阴,除了约定时间,决不会客。

有一次,他约了欧阳予倩早上八点见面,

欧阳迟到了五分钟,

结果就见李叔同开了窗对他说,

我和你约的是八点钟,

现在没有工夫了,改天再约吧。

欧阳知道他的脾气,只好无可奈何地走开了。

为了学好人体写生,除了在校用功,

他还专门雇了一位日本女子做模特,

后在接触中李叔同与她产生感情,遂结成夫妇,

他留存后世的唯一人体作品《出浴》就是这位日籍女子。

禀赋极高,又如此用功,

他的美术作品得以两次参加白马会画展,

该画展中的作品可以代表当时日本油画界最高水准。

同时,他也看重音乐的美育和社会功能,

以个人之力编著《音乐小杂志》《国学唱歌集》,

来传播西方音乐知识,推广西方现代作曲法。

李叔同画作《半裸女像》,据传画中模特即李叔同后来的妻子

▼

淡泊寂寞自命清高的中年

1911年4月,李叔同学成归国,

他先抵达上海,将随之而来的日籍夫人安置妥当,

再北上天津,应直隶高等工业学院之聘,任图画教员。

1912年初,孙中山在上海宣布中华民国成立,

李叔同写下“看从今,一担好河山,英雄造”的慷慨之句,

同年,他被邀请至上海担任革命党人主办的《太平洋报》文艺版主编,

以艺术形式拥护辛亥革命和共和新政。

与此同时,他还在城东女学教授文学和音乐。

此时的李叔同,虽有家室在沪,

报社中又有柳亚子等同声相和的文人,

但他却越来越喜欢过离群索居的生活,

不是在城东女学教课,

就是在报馆三楼的小房子里看书编稿,

偶尔房门虚掩,就见他伏在案上,或写或画。

当时报馆里的一众编辑,有如十年前的李叔同,

不脱东林复社公子哥习气,

编完稿子,多向歌场酒肆征逐,

或使酒骂座,或题诗品妓。

而此时的李叔同,却不再混迹此列了。

从他的诗句“生来未藉东风力,老去能添晚节香”

“寄语芳魂莫惆怅,美人香草好相依”来看,

颇有淡泊寂寞又自命清高之感。

李叔同画作

▼

这种心境的转变,和母亲辞世带给他的伤痛有关,

他曾说,母亲死后,他的人生,

“就是不尽的悲哀和忧愁,直至出家”。

而辛亥革命前后,金融市场一片混乱,

各大钱庄票号借机宣布破产侵吞客户存银,

李叔同家的百万家资倏忽间荡然无存,

肩负着一南一北两个家庭的开支,

让已过而立之年的他终于感受到了生活的重压。

此番来沪,一方面是为有个固定的收入,

另一方面也是希望能在事业上有所进展。

但时局的动荡变幻,未能使他如愿以偿,

民主革命旋即遇挫,《太平洋报》因负债闭馆,

而城东女学的薪俸又难以维持生活,

他只好辞去教职,转而应浙江第一师范校长经亨颐之邀,

去杭州主持图画和音乐的专修科目,

此后便于上海和杭州之间,为生计而奔波。

一生中最忙碌、充实的日子

李叔同做事极为认真,不做则已,要做就做得极为彻底,

单是从他的仪表中,也可以窥见一斑:

做翩翩公子时,一身长袍马褂,戴一顶丝绒碗帽;

东渡留学时,剪去长辫,西装革履;

为人师表则是一身布衣布鞋,戴一副黑边眼镜,整洁朴素。

东洋留学毕业照

▼

他备课十分用心,一小时的课,

预备的时间就要半天,

而为了最高效地运用课上时间,

他都是提前把两块黑板写满。

音乐课,有同学看别的书,

他从不立刻责备,而是在下课后,

用轻而严肃的声音说,某某等一等出去,

等别的同学都出去了,

他才和气地对这位同学说,

下次上课时不要看别的书。

说完微微一鞠躬,表示可以出去了,

学生红着脸出来,再不敢犯。

同事兼好友夏丏尊说,

他做教师,有人格作背景,

好比佛菩萨的有“后光”,

他从不威胁学生,而学生见他自生敬畏,

他从不严责学生,而学生自会用功。

在浙江一师的六年,

他先后开设了素描,油画,水彩,图案,西洋美术史,

弹琴,作曲课,写生课,

是他在艺术领域里驰骋最潇洒自如的日子,

也是他一生最忙碌、充实的日子。

受教于他的弟子,拿命捍卫他的遗产

同时,他也为中国近代艺术教育,

培养了一大批日后在美术音乐领域卓有成就的人才。

著名漫画家丰子恺就是其中的佼佼者,

李叔同对他的影响可谓既深且长。

在木炭写生课上,习惯了临摹的学生无从下手,

李亲为示范,而只有丰和少数几个同学能领悟上手,

而李一句“从未见过你这样进步快速”的鼓励

更是让丰作出了把一生献给艺术的决定。

丰子恺

▼

学校有位姓杨的训育主任,做风急躁,

丰子恺与他发生口角,动手打了起来,

杨先生吃了亏,要求校方召开全校紧急会议处理此事,

并当场提出必须上报教育厅,开除丰子恺学籍,

会场上只有李叔同仗义执言,

认为学生打老师固然不对,

但老师也有没教育好的责任,

而丰子恺是个人才,平时也无大过,

如果因此就葬送他的前途,

毁灭一个人才,那才是国家的损失,

希望能宽恕他一次,记大过让他改错,

并亲自带他一起向杨老师道歉。

大家一致赞同,杨先生也只好作罢。

他关键时刻的几句话,决定了丰子恺一生的走向。

此事之后,李叔同把丰子恺等几个学生叫到房间,

拿起一本名为《人谱》的书,指着其中一条念:

士之致远者,当先器识而后文艺。

然后又耐心地为他们解释,

要做一个好的文艺家,必须先做一个好人。

一个文艺家倘没有器识,

无论技术何等精通熟练,亦不足道。

这也就是他所提倡的,

应使文艺以人传,不可人以文艺传。

丰子恺明白老师的用心,时刻牢记着他的话并奉行终生。

1936年,与佛学家虞愚(右《护生画集》五的文字书写者)及蔡吉堂在厦门合影

▼

他曾答应恩师,

为他五十到一百的寿辰出六集《护生画集》,

此后三十年间,

不管世道如何多变,遭际如何坎坷,

他都破除万难,谨守承诺,

文革时期,备受折磨的他身心俱损,

仍在逝世前秘密完成百幅图画的绘制和文字说明,以待机缘。

1978年,弘一法师的弟子广恰法师于粉碎“四人帮”后从新加坡返沪,

展阅丰子恺遗稿,百感交集,亲携去乡,

以筹出版,

终于在弘一法师冥寿百岁之际出版了《护生画集》第六册,

实现了师徒二人的遗愿。

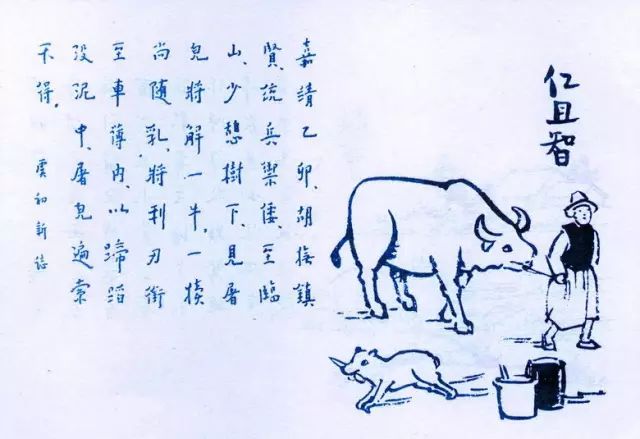

《护生画集》册页

▼

李叔同的另一位高足刘志平,

毕业后留学日本,专攻音乐,

因经济上遇到困难而忧虑重重,

此时的李叔同已有入山为僧之意,

但为了资助刘渡过难关,

肩负两家生计,每月工资也不过105元的他,

决定每月省下二十元寄往日本,

为了让他宽心,还专门和刘约法三章:

不必偿还,不可告人,直至学成。

为践行承诺,他甚至推迟出家近半年之久。

此恩此情,在刘志平心中,胜过生身父母,

在李叔同出家的20多年间,

他义无反顾地承担了对恩师的供养。

李叔同知道刘教书以来没有积蓄,

每次接受供养,都要寄些字幅回赠,

希望待有缘人收藏,让他留作养老之用,

先后赠送的书件数量盈千,整整可装十二口箱子。

抗战时期,刘志平雇船将字画秘密运出上海,

日寇得知,派卡车追踪搜寻,

虽遭抢劫,所幸大部分精品被掩护保存了下来。

为保护这批书法精品,刘不敢出任远职,

一家人于浙西兰溪乡间,作小贩糊口,

万般困厄,也没有出售过恩师的一件作品。

孔祥熙曾托人出500两黄金,

为美国博物馆收买李书《佛说阿弥陀经》,

也遭到刘的拒绝。

文革期间,年逾七旬的他,

冒着被批死,打死的危险,

对逼迫他交出艺术珍品的人说,

“生死事小,遗墨事大。”舍命保住了李叔同的墨宝。

2000年12月30日,刘志平之子刘雪阳,

将父亲用生命保存下来的159件法师作品捐赠给政府,

成为弘一法师纪念馆的永久性展品和藏品。

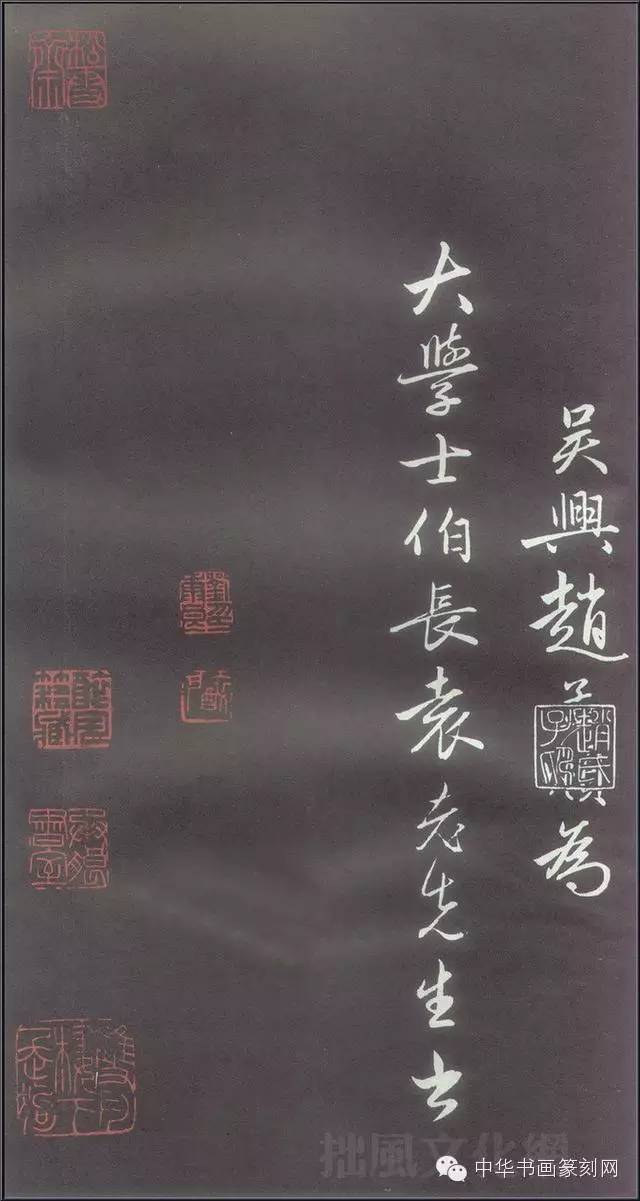

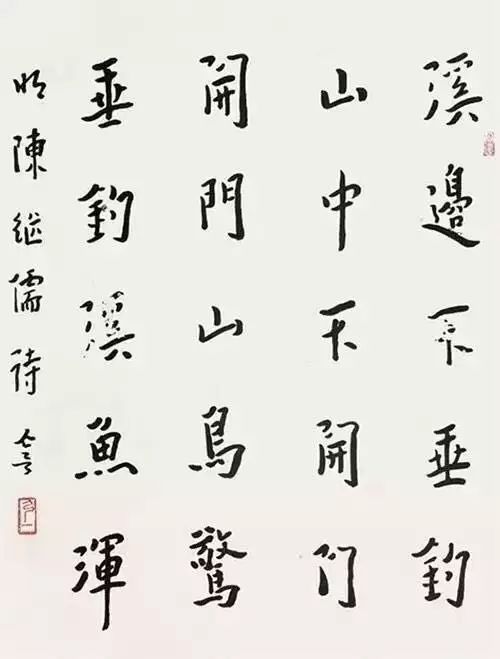

李叔同晚年的书法

▼

出家而去,妻子痛哭,也未回头

1915年秋,李叔同过完暑假,独自从沪返杭,

此时他不仅在浙一师任教,

还兼任南京高等师范学校的艺术课,

要在杭州,南京,上海间往来奔波。

和夏丏尊闲聊时听他提到断食,

据说可以治疗各种疾病,使身心更新,

被肺病和神经衰弱等顽疾折磨的他很感兴趣,

便于第二年冬天年假之际去虎跑寺试行。

在离尘隔俗的寺内渐进断食的20天里,

他看到僧侣的日常生活,竟然十分喜欢,

并且有心地清凉,脱胎换骨之感。

回校后表面上没有什么变化,

私下里却开始吃素,读经,供佛,

并在给刘志平的信中说:

“自去腊受马一浮(国学大师)大士之熏陶,渐有所悟。

世务日淡,职务多荒。……剃度之期,或在明年。”

断食后的李叔同

▼

1918年6月30日晚,

已处理完一众俗事准备第二天出家的李叔同,

把丰子恺等三位学生叫来,

告诉他们自己第二天就要入山,

让他们分别挑拣自己的书籍什物,

他只留几件粗布衣服和日常用品。

学生问他,老师为何出家,他回答,无所为。

学生又问,忍抛骨肉乎?

他答:人事无常,如暴病而死,欲不抛又安可得?

日籍妻子赶来,说日本和尚是允许有妻室的,为何要让她回国?

他只是把手表交给她作纪念,

并说上海的珍贵物品全由她处理后作为归国路费,

并安慰她,你有技术(她曾学医),回日本后也不会失业的。

说罢,乘船离去,任妻子在身后失声痛哭,也未回头。

而为僧的24年里,他也从未回天津老家探望发妻和两个儿子。

出家后的李叔同

▼

世人对于他在声名鹊起,正该激流勇进时的出家,

有种种或褒或贬的猜疑和争论:

无法面对自己造成的一妻一妾的尴尬局面,

无力承受越来越重的家庭负担,

担心因年轻时声色犬马的造作而遭受果报,

报国之志未得施展,追求灵魂的归宿,等等。

而实际上,他在自己的几篇文章中就有所交待,

受家庭熏染,从小就喜欢背诵佛经时的空灵之感,

父亲的亡故,生母的卑微,家族的歧视,兄长的势力,

早早就让他感受到人生空、苦,无常。

年少时,不论是在天津,上海,还是东京,

他都生活在风华旋裹的氛围中,

人到中年后,逐渐厌倦了浮华声色,

在浙江一师任教期间的忙碌与充实,

一洗他年轻时沾染的所谓名士风气,

内心感受到前所未有的清净和平淡,

一种比小时候读佛经时还要清澈明朗的感觉逐渐升起,

亲历断食感受到的身心轻快,

目睹他人剃度内心受到的极大撞击,

以及友人看他在寺中不僧不俗的样子

一句“不如索性出家做了和尚,倒清爽!”的点醒,

最终,让他“为了追求一种更高更理想的方式,

以教化自己和世人”而发心出家。

他认为,佛教为世人提供了一条

对治“生命无常”这一根本苦痛的究竟之路,

没有比依佛法修行更为积极和有意义的人生之路了。

1924年于衢州祥符禅寺闭关前与当地居士合影

▼

世间已无李叔同

出家之后的李叔同,在灵隐寺受戒时,

辗转批读了马一浮所赠的两本律学典籍,

不禁悲欣交集,发愿要让废弛已久的佛门律学重光于世,

而他后来的一切事务就是从事对律学的研究和弘扬。

此后,他钻研南山律和《四分律》,

著成《四分律比丘戒相表记》等众多弘律作品,

并不辞辛劳,几经波折培育僧才。

在灵隐寺闭关受戒之时,他致信印光法师,

询问如何“感通”而达“三摩地”,

印师复信说:闭关用功,关键在于专一,

未得一心之前,不能急着求感应,

否则就是修道的一大障碍,

得一心后自然有感应,

心如明镜当台,映照森罗万象。

又在他想要刺血抄经时说,身安而后道隆,

入道的门径很多,要看个人的志趣,并没有非此不可的方法;

必须要有的就是诚与敬,如果没有这两点,

就是木无根而欲茂,鸟无翼而欲飞。

印师强调书法如佛法的见解,

更是直接影响了弘一此后书法的走向。

他还提醒弘一,要警惕“我慢自大之派头”,

“学一才一艺,不肯下人,

尚不能得,况学无上菩提之道乎?”

这些点拨令弘一越来越服膺这位净土宗第十三祖的大师,

他多次恳请,终于成为印光法师破例所收的唯一出家弟子。

丰子恺画的弘一像

▼

“三千威仪,八万细行”,律宗戒律之严可见一斑,

而弘一大师“以戒为师”,刻苦奉行。

他每日只吃两餐,过午不食,而且所食无非白菜萝卜;

衣不过三,寒冬亦如是,一件百衲衣,满是补丁,一双僧鞋,穿了十几年。

洗衣,缝补,日常洒扫,都自己动手,绝不假手于人。

外出云游,也不过是一张破席裹着一条千疮百孔的单被。

丰子恺寄来宣纸请他写佛号,

多出几张宣纸他也要回信问如何处理,

而死前在遗嘱中详细交代如何避免伤及虫蚁,

可见他持律之谨严仔细,且至死方休。

弘一法师照

▼

随着佛学修为的增进,

他褪尽忿躁之气,不再追求圆满,

认为不圆满正是促使自己上进的契机,

以“一事无成人渐老”“一钱不值何消说”自勉,

称自己为“二一老人”,在自行奉律之外,

开始扩大行脚范围,以各种方式利化众生。

以洗净铅华,蕴藉有味之“弘一体”弘扬佛法,

与弟子丰子恺合著《护生画集》传播慈悲精神,

为太虚大师的《三宝歌》作曲,并创作《清凉歌集》,传唱法音。

1937年底,厦门处于战事前沿,

舰队频繁出入,飞机不断轰炸,

众人劝其避难远行,他却宁舍身护法,而不愿苟且偷安。

并以“莫嫌老圃秋容淡,犹有黄花晚节香”自勉,

集众演讲,弘法开示,尽己之力,宽慰众生。

每有开讲,座位后面的墙壁上,

都挂着一幅他亲手书写的中堂,

“念佛不忘救国,救国必须念佛。”

后有跋语:“佛者,觉也。

觉了真理,乃能誓舍身命,

牺牲一切,勇猛精进,救护国家。”

以此激励僧俗两界,奋起救国。

弘一法师行脚途中

▼

1941年8月28日下午,

弘一法师召妙莲法师入室,口授遗嘱,

从容而周到地安排后事的每一个细节。

他还嘱咐弟子在火化遗体之后,

记得在骨灰坛的架子下面放一钵清水,

以免将路过的虫蚁烫死。

九月初三日晚七时四十五分,法师呼吸少促,

待其吉祥卧后,妙莲法师开始助念,

少顷,法师眼中滴落晶莹泪珠,

正是他在遗嘱中提及的悲欣交集之感的流露,

八时整,弘一法师在经文佛号中圆寂,

过七之后,法师灵龛在承天寺化尽,

留下一千八百多枚舍利。

圆寂照

▼

印光法师有法语云:

人生事事皆可伪,独临死之时不可伪为,

种种修持,若无诚敬,则与唱戏相同,

苦乐悲欢皆属假装,不由中出。

纵观弘一法师一生的修持,

不论是出家前的艺海驰骋与教学

还是出家后持律弘法的苦修,

皆出于至诚,毫不作伪,

故而能求得究竟,彻悟生死。

他63个流年,在俗39年,在佛24年,

从朱门子弟,风流半世,到空门高僧,穷困半生,

他传奇的一生即是以出世的精神做入世的事业,

更是以入世的方式弘出世的精神,

为烦恼众生带来无上清凉的佛光。

弘一法师传记电影《一轮明月》中有这么一个场景:

清晨,薄雾西湖,

即将离去的叔同,和苦苦挽留他的日本妻子雪子,

两舟相向。

雪子:“叔同——”

李叔同:“请叫我弘一。”

雪子:“弘一法师,请告诉我什么是爱?”

李叔同:“爱,就是慈悲。”

抛妻弃子是寻常世人所难以理解的冷漠与无情,

然而,在由李叔同向弘一转变的那颗心间,

充满的,是慈悲。