元代花鸟画融合性特点的分析

元代是中国历史上较为特殊的一个朝代,作为中国第一个由少数民族建立起来的封建王朝,其在统治政策上与其它朝代有着明显的不同。具体到文化上来说,蒙古族统治者对汉族文化漠不关心,先后实施了划等级、废科举、罢画院等一系列政策,让唐宋以来所形成的各种文化发展被迫暂停,同时也对花鸟画艺术产生了巨大的影响。

首先是创作群体的变化。元代之前,花鸟画的创作力量主要有两支,即画工和文人。画工隶属于朝廷,专为一些达官贵人创作,且形成了一整套创作技法体系,呈现出萎靡、艳丽、精细的创作风格;而文人则是指一些文人士大夫,他们的花鸟画在创作技法上较为随意,侧重于一种情趣的追求。两种创作力量之间一直是一种对抗的态势。但是到了元代,因为特殊的文化政策,无论是画工还是文人士大夫都不再受到赏识和重用,两者之间已经没有了身份上的差异,于是逐渐走到一起,实现了创作群体的融合。其次是创作审美观的融合:创作群体的变化,也必然导致创作审美观的变化。一方面,画工的一系列创作技法得到了批判性的继承;另一方面,文人所倡导的精神追求也被融于其中,并强调两者之间的平衡。至此,中国花鸟画进入了全新的发展时期。由此可以看出,元代花鸟画的发展变化和因果关系是十分鲜明的,是一个“朝代变化——文化统治政策变化——创作群体变化——创作审美观念变化”的过程,这些变化和之前的因果关系,共同形成了元代花鸟画的融合性特征。

元代花鸟画可归为两类,一是延续宋代并进一步发展的院体花鸟画,画风稳重严谨;另一类是以宋代文人士大夫传统基础上演变而来的水墨花鸟画,梅、兰、竹、菊四君子的形象在画中层出不穷,文人们借其正直、高洁的含义来比喻君子的高尚形象与美好德行。

二、元代花鸟画融合性特征分析

1.主体和客体的融合

元代之前的花鸟画,多为画工所创作,其在形式、内容和技法上都遵从统一和严格的院画体格式,而且多数作品都是命题之作,虽然外在形式精致,但是精神和情感的表达却无从谈起。当画院被罢黜之后,画工终于可以随心所欲的创作。加之文人阶层的融入,其本身的精神追求也给了画工以深刻的影响。于是很多创作者都将主体的情感倾注于客体中,或借景抒情,或托物言志,实现了主客体之间的融合。如郑思肖以画兰花著称,其笔下的兰花多用笔墨撇叶,飘逸舒展,格调高雅。但是其笔下的所有的兰花都是没有根部的,意思是说自中原被蒙古族统治后,自己也和兰花一样,没有了“根”。兰花在郑思肖的眼中,已经不再是一种取悦于视觉的植物,而是一种精神的追求,表现出了一种高贵的品格。王冕素以画梅花著称,其笔下的梅花分为疏密两体,疏体笔法简单,着重刻画梅枝,将腊梅枝那种苍老和遒劲刻画得入木三分;密体笔法复杂,着重刻画梅花,将梅花那种高雅和清逸刻画得淋漓尽致。其中一个显著的特征则是,这些梅花都有一些墨点。梅花原本洁白无瑕,和墨点形成了鲜明的对比。对此王冕自题道:“我家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。不要人夸颜色好,只留清气满乾坤”。意思是说,我画的梅花,都是我家砚池边上的梅树所开,所以梅花上自然就会有点点墨色,我的墨梅好不好不屑为外人所评说,只要给人世间留下清香就足够了。王冕借助墨梅体现出了自己的节操和志向,以及对权贵的蔑视。所以说,主体和客体的充分融合,是元代花鸟画的重要特征,这种融合经过后来的发展,逐渐形成了中国画最重要的品格和追求,对中国画的发展产生了重要的影响。

2.形式和内容的融合

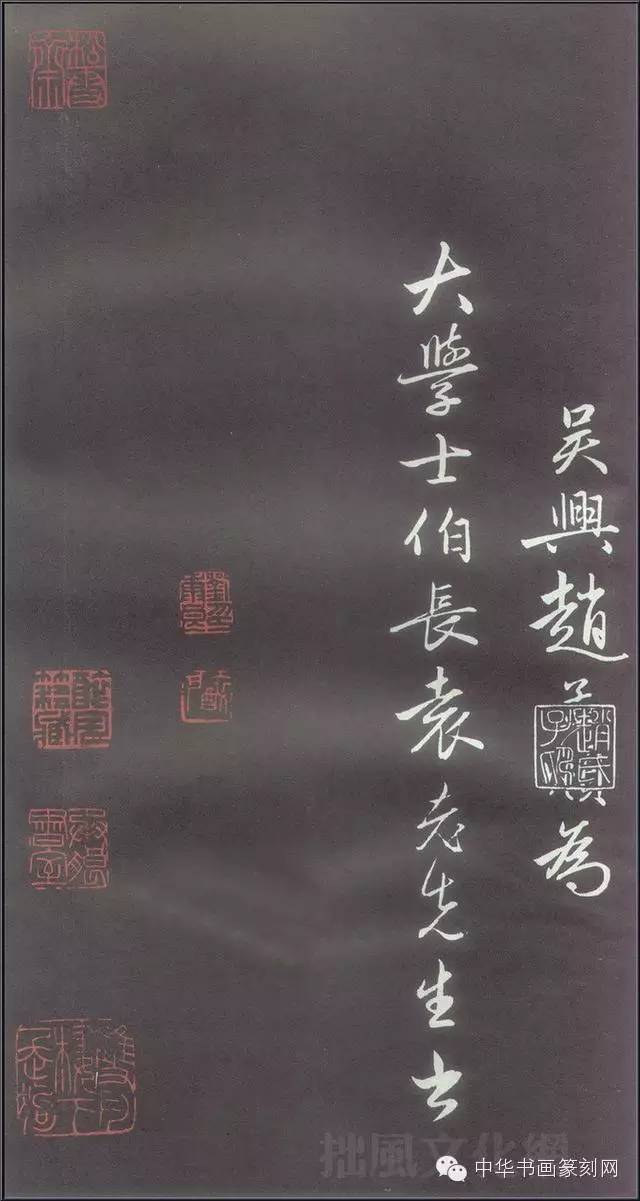

前文中提到,元代之前的院画体花鸟画创作中,已经形成了一套较为完善的创作法则,在这套法则的指导下,花鸟画中“形”的描摹能够得以实现,这一点在元代花鸟画中得到了充分的继承;另一方面,因为创作者和创作观的变化,除了“形”的描绘之外,还要在创作中表现出一定的情感性追求,即“神”追求。所以如何实现“形”和“神”的统一,就成了关键所在。因此,元代花鸟画中,赵孟頫等人提出了“格物致真,形似生意”的创作法则和追求。“格物致真”是对创作技法的强调,也是对当时片面观点的纠正:当时很多文人认为,但凡是写实的作品,一定是机械的再现,丝毫没有艺术性可言。而格物致真则强调,写实是绘画的基础,任何精神性因素的抒发,都要在建立在写实的基础上,如果没有精湛的写实技法,其精神性因素的表达也是没有基点的。“形似生意”则是格物致真的具体表现和必然结果。相传黄荃曾经在壁画上画出六只仙鹤,竟然引得真仙鹤在墙壁面前翩翩起舞;他画在地上的兔子,竟让老鹰误以为是真兔子而连连飞扑。由此可见,黄荃的花鸟画写实技巧,充分体现出了格物致真基础上的形似生意。自元代之后,五代两宋的花鸟画家都遵循“外师造化,中得心源”的审美观照方式,从事物对象具体形态的感受、体验中,获取对象的本质特征和意趣,做到真实反映对象鲜活的生命状态,以此求其意,作为主体情感的载体。换言之,不仅仅是外表形似,还要传达出对象的神采和灵魂,真正实现形式和内容的融合。

3.文学与绘画的融合

文学和中国画的融合,早在魏晋时期就有所体现,顾恺之的名作《洛神赋图》就是根据曹植的同名诗作创作而成。此后的王维、苏轼等,都是诗画并茂的大家。

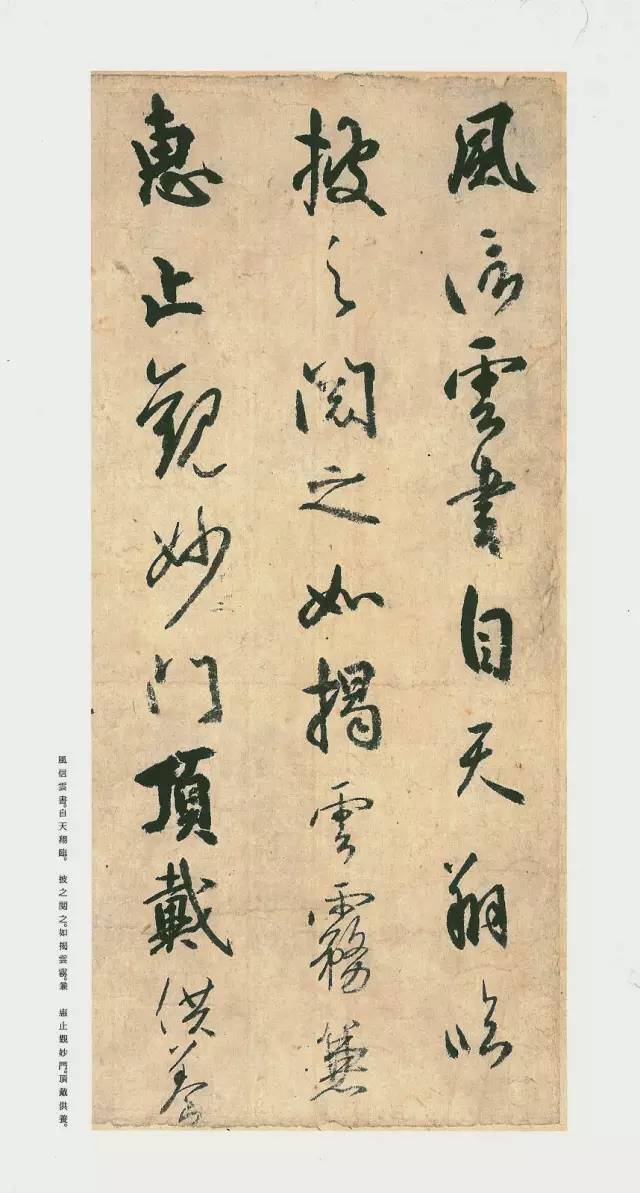

到了元代,画坛领袖赵孟頫又对艺术中的“通感”现象进行了深入的研究,加之文人创作者的融入,使元代花鸟画中的诗画融合达到了前所未有的深度和广度。具体来说,这种融合主要有两种形式:一种是画即是诗,即通过对绘画语言的使用,使作品表现出诗的意蕴和美感。如边鲁十分善于将绘画中的视觉、听觉等结合起来,并使之转化为通感,因此他的画作中有着明显的诗意化特征。如《居起平安图》,画面中的一只蓝鹊俯视水面,振翅欲飞,旁边则是一片寓意着平安的竹林。一眼望去,风声、水声和鸟鸣声融合在一起,传递出了一种深秋的萧瑟之气。后来根据此画而作的诗歌有十五首之多,足见该画诗意性特征之强烈。另一种则是题画诗,即在画作的周围,题上和绘画切题的诗歌。如吴镇的《画竹》中,笔下的竹子青翠欲滴,生机盎然,已然是一幅佳作。但是吴镇并不满足于此,又在题画诗中写道:“夜夜如闻风有声,消尽尘俗思全清。夜深梦绕湘江曲,二十五弦秋月夜。”意思是说,每天晚上都能听见风吹竹叶的声音,每每听到这种声音,各种尘世的俗念就都随风而去,这声音就像是湘妃演奏的湘江曲一样,在湘江边回荡。通过一首题画诗,使画作的意蕴得到了更加充分的表达。这种诗画的融合,无疑是对中国画的一大丰富,并对后来的沈周、唐寅等人产生了重要的影响。

4.书法和绘画的融合

在画工和文人两大创作团体充分融合之后,长于书法的文人就开始尝试书法和花鸟画的融合。一方面,书法所独具的抽象美和形式美是对花鸟画创作技法的一大丰富;另一方面,书法所特有的清逸追求能够淡化院画体那种艳丽媚俗的风格,从而使花鸟画的文化性得到提高。如柯九思,其对当时的书法创作技法和风格进行了系统的总结,然后将其和花鸟画中盛行的四君子题材一一对应。如画梅枝要用篆法,画兰叶要用八分法,画竹竿要用折股法等,这种详细的总结为当时的书画融合提供了重要的理论指导。又如盛昌年的《柳燕图》一改之前院画体精致纤巧的画风,按照柯九思所总结出来的技法,对叶子和枝干进行了书法式的刻画,同时用浓淡相宜的墨色写出,可谓是笔墨皆通书法之意。再如赵孟頫,作为书法和绘画同源的倡导者,其笔下的竹子从最初的枝繁叶茂逐渐转变为枝稀叶疏,特别是竹干部分,其形态变化充满了书法意味,将柯九思的理论在实践中予以了检验。而值得一提的是,元代花鸟画与书法的融合,并不是一种盲目的融合,而是经过了画家的深思熟虑。虽然书画两者在很多方面都具有一致性,但是两者却有着各自的艺术法则,画法毕竟不等同于书法。比如一些花卉和鸟类的塑造中,均没有书法元素的加入,原因就在于花卉和鸟类的造型作为绘画的基础,要力求准确和生动,书法艺术的抽象性将会使造型受到影响。总的来说,元代花鸟画的创作者是从绘画的实际需要出发,对书法进行了有机的借鉴,实现了一种理性、平衡的融合。

通过以上对元代花鸟画融合性特征的分析可以看出,元代是中国花鸟画当之无愧的发展高峰,其对传统的创作审美观予以了批判性的继承,同时结合时代特点,将文学、书法和绘画三种艺术门类有机融合在一起,将高雅、清逸和超然的文化精神蕴于其中,使中国花鸟画发展到了一个全新的高度。与此同时我们也应该认识到,元代花鸟画所呈现出来的各种融合性特征从本质上来说就是一种创新,以赵孟頫、王冕为首的一大批花鸟画家,坚持自己的艺术理念,并不断在创作中进行探索和尝试,掀开了花鸟画新的一页。这种创新精神是值得每一个创作者认真学习和借鉴的,这种充分尊重艺术规律上的创新,正是各类绘画艺术的生命所在。

参考文献:

[1]郝彦或.《写意花鸟画的“写”“意”特点》.佳木斯大学社会科学学报, 2000(01).

[2]吴文轩.《论元代花鸟画“不施彩,而纯以墨色者”的原因》.艺术教育,2007(12).

[3]杨树文,华永明.《从元代花鸟画中看文人画家两种意识的觉醒及其意义》.新疆艺术学院学报,2009(03).

[4]许彦.《花鸟画的闲情逸致》.艺术·生活,2003(06).

[6]吴文轩.《论元代花鸟画“不施彩,而纯以墨色者”的原因》. 艺术教育,2007(12).