儒学视阈下的小楷观念研究 ——以乾嘉时期为例

儒学视阈下的小楷观念研究

——以乾嘉时期为例

贾锦涛

序 言

清初统治者为了维护其统治,对汉人知识分子采取高压钳制政策,致使大批文人投身于朴学研究之中。正如张謇所言:“国初自经文字狱,刀笔毒螫,缙与绅学风一变,事考据或逃于佛皈。”经清初的萌芽发展,乾嘉时期朴学蔚为壮大。虽然乾嘉时期延续了清初以来的朴学之风,但乾嘉学者的治学理念与清初有所不同。倘若清初学者尚有实学救国之情绪,那么乾嘉学者的“民族主义激进情绪早已淡化,其经世观念无论是内容还是形式,都已发生很大的变化。”乾嘉学者秉承汉宋兼采的学术理念,在纯粹朴学研究的基础上,糅以儒家正统思想,更加注重为学的致用与心性的修为。如陈三立所言:“乾嘉奖经术,师儒辙踵起。文章出朴学,操翰见根柢。”致用与修为理念不仅影响到乾嘉学者的治学之道,而且对乾嘉时期的小楷观念也产生重要影响。

“经世致用”理念下的小楷观

在经世致用理念的影响下,乾嘉学者普遍致力于学术研究,而对于学术之外的书法则持实用观点。这一观点在乾嘉学者的小楷观念中表现得尤为突出。首先,小楷本身就是一种实用性较强的字体;其次,小楷尚有楷书的规范性。这就促使其成为学者书家抄写经籍、科举试策的工具。乾嘉之际的梁巘、钱泳、翁方纲、梁同书、王宗炎等学者书家便是如此。

梁巘和钱泳认为小楷《乐毅论》是抄写卷本、科举应试的上乘之选。他们说:

缮写卷本,以《乐毅论》为适中,《黄庭》太飘,《十三行》太纵,《闲邪公》结体少懈,《灵飞经》亦嫌过弱。

书画虽小道,其理则一……盖《黄庭》《曹娥》《像赞》非不妙,然各立面目,惟《乐毅》冲融大雅,方圆适中,实开后世馆阁试策之端,斯为上乘。

翁方纲、梁同书、王宗炎则是从治学之用来审视小楷的。翁方纲认为研习小楷不仅为了艺术,而且还是经学家抄写经籍的楷式。他说:“作书之本,则又出于忠敬和平,为穷经致用者之楷式,又不独临池一艺而已。”梁同书在《答陈莲汀论书》中也肯定了小楷书具有抄书、写书之价值。他说:“总以写楷书为要,并以爱看爱读之书抄写为妙,盖一举而两得之也。”而王宗炎则把写小楷和读经相提并论,他说:“吾指一日能搦管,则楷法一日不可不习;吾目一日能视物,则经书一日不可不读。”从此话可推测,王宗炎在研读经书时,常以小楷抄写或摘录经书。

抄写经书是乾嘉学者治学的一种重要方法。因为通过抄写经书,学者不仅积累了资料,而且还增强了记忆。如焦循和凌廷堪所言:

余(焦循)生质极钝,然每得一书,无论其著名与否,必详阅首尾,心有所契,则手录之。

有暇即默诵,而艰于记忆,乃自课以手抄代读。

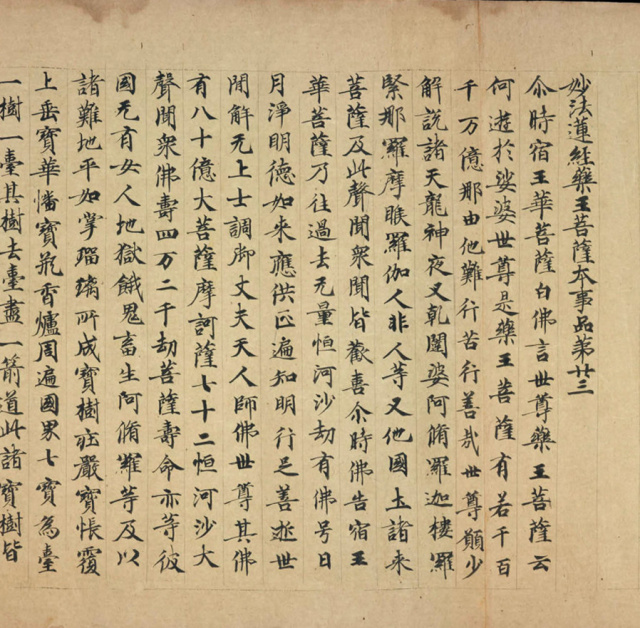

正是出于此因,乾嘉学者普遍喜好抄书,且以小楷抄书。据记载:“(卢文弨)童时喜抄书,贫不能多得纸,缩为巾箱本十余箧,皆蝇头小楷。”除此之外,王念孙、张其锦、全祖望、朱筠等学者均有抄书之习惯。

综上可知,乾嘉学者普遍以实用角度审视小楷。他们把小楷当成缮写、治学与科考的工具。这既是对小楷实用性的注重,亦是儒家功利艺术观的体现。

实用观念下的小楷审美

乾嘉学者书家多以实用角度审视小楷。他们从诸多小楷中选择部分小楷,当成缮写、治学、科考的工具。学者对实用小楷的选择,恰恰说明了他们的实用小楷观具有一定的审美标准。

关于这种审美标准,钱泳、王宗炎和于令淓均有论述。钱泳说:“凡应制诗文、笺奏、章疏等书,只求文词之妙,不求书法之精,只要匀称端正而已,与书家决然相反。”学者与书家的小楷观不同,学者以实用为本,作小楷只要结体“匀称端正”即可。王宗炎亦是如此,他说:“香光论书贵奇宕潇洒,此为神明变化者言耳。学者当履蹈规矩,不得纵放。”书家书法贵在“奇宕潇洒”,而学者作书则应着眼于实用,故规矩而不纵放。于令淓直接将这种规矩认定为:“圆熟明净,大小匀称,上下一线,整齐中参以松活。”

此外,梁巘从实用原则出发,提出了“适中”的审美。具体地说,“适中”就是在飘与沉、纵与束、懈与紧、弱与强等方面都要适度。这一说法与钱泳的“冲融大雅,方圆适中”观点相类。翁方纲在跋《王文端公细楷》时,也提到实用小楷的“适中”原则。他说:

巾箱细楷经典,起于南齐衡阳王钧,时贺玠谓之曰:“家有坟素,何须蝇头书?”答曰:“检阅既易,且手写不忘也。”盖自汗简漆书以后,至于细楷,尤为艺林之矩则矣……而无一笔不应规入矩,且于庄重之中出以冲和圆秀之致,此则鲁公正书之妙。所以上接永兴、河南,而问津山阴者。至于作书之本,则又出于忠敬和平,为穷经致用者之楷式,又不独临池一艺而已。

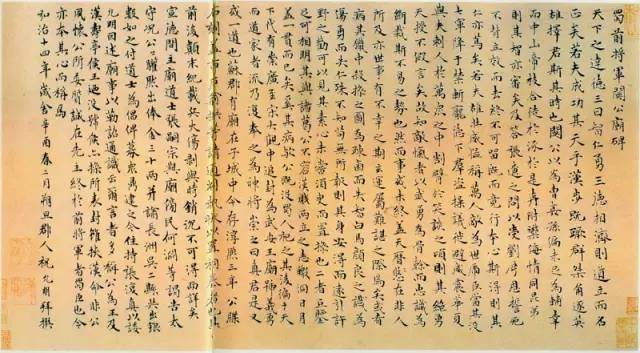

翁方纲认为鲁公书之精髓在于“庄重”中能出以“冲和”之气。在此基础上,他进一步提出“穷经致用”小楷应符合“忠敬和平”的标准。“忠敬”是出于鲁公之忠义对于书家人品的寄托;“平和”则是一种冲和、不激的“中和”之美。综合诸家所言可知,实用小楷的标准应具“端正”“庄重”之体态,并透之以“平和”“冲融”之气息。乾嘉学者的实用小楷标准也是儒家正统思想的体现。

首先,乾嘉学者熟读经史,以仁义道德相标榜。他们认为作字端正、方整是人品端正、醇正、涉世之正的体现。如钱泳所说:“盖君谟人品醇正,字画端方。”翁方纲也认为楷书须方整,“实关于士君子持弓涉世之正,所裨非细,岂徒为书道计哉!”汪沄还提出写书用乌丝栏亦是人品中正之体现,“字合乎人之一身,虽握于一手,而自左而右,自右而左,包乎周身之度……我朝清书一直行乌丝,亦中正之道。”其次,“适中”“平和”“冲融”的审美是一种不激不厉、风规自远的儒家“中和”审美境界。

在儒学观念的影响之下,书家崇尚“端正”“庄重”的结体。如梁同书在《频罗庵论书》中说:“书体只有平直中正,自古无他道。”于令淓也追求结体应中正而不应一味追求欹侧不平,他说:“作字用右手最易抗右肩,后之论者避平直相似,遂以欹侧为不平,不知左欹右侧,非有余,乃不足也。”汪沄甚至还从势的角度认为端楷之势亦须端正,“势屡右行,字身不能周正,难称端楷。”

而邹方锷、王文治则是追求楷书中的“中和”之美:

楷书先求古劲,于古劲中得冲和淡穆之致,乃到最上一层。

书法至元人别具一种风气,唐之宏伟,宋之险峻,洗涤殆尽;而于中和恬适之致,有独到者。丹丘书体仿效率更父子,力求劲拔,乃一望而知为元人书,时代为之也。然以恬和作欧阳书,自是后世所不能到,此宫词尤为工雅密致,良可宝也。

除了理论上的推崇之外,乾嘉学者书家的小楷实践亦可印证其对端正、“中和”之美的推崇。

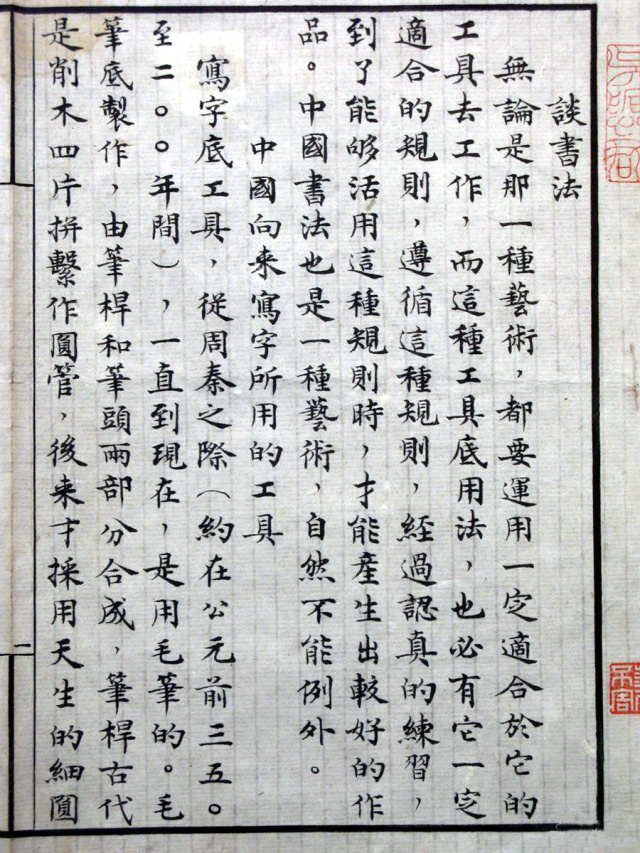

通过清代乾嘉学者书家小楷题跋、手札,我们可以看出,乾嘉学者书家的小楷题跋、手札结字端正匀称,章法疏朗整齐,部分题跋、手札还写在乌丝栏之中。所以说,乾嘉学者在“经世致用”理念的影响之下,以“实用”标准审视小楷,并根据实用小楷的审美要求,提出了“端正”“庄重”“冲融”“和平”的实用小楷审美标准。这种审美标准的提出不仅受儒学“致用”理念的影响,还与儒家人格化书法观念有一定关系。

儒学影响下的小楷取法观

假晋字不如真唐碑:法帖考证下的小楷取法观

乾嘉时期考据学蔚为兴盛,部分金石学者考据对象逐渐从金石扩展到法帖,且以书法考证法帖。随着学者书家对法帖书法工拙考评的增多,部分金石学者开始批判这种现象。如凌廷堪就曾说:“道非文不载,文非释难通……陋彼灶下养,但赏笔画工。”凌廷堪认为考证应以纪功石、工器、庙碑、圹石以及碑墓之表为对象,“由此渐可窥六书之蕴,证经史之疑。”至于那些对笔画工拙的考评,只算“陋彼灶”。钱大昕也以最上者为考史,最下者为考评词章、点画。面对凌廷堪、钱大昕等学者对书法之考的批判,翁方纲在《考订论》中进行了反驳。他说:

金石自是一类,法帖与书画自是一类。考金石则仍吾前所云考史之例矣。若考法帖,则专以书法为主。何者?法帖、书画者,艺而已矣。虽言艺,亦必根于道,然未有言艺,而转舍艺以为言者。故凡考法帖,而博极参证于经史者,此言艺之本也。其有不甘于言艺,而必假考订经史以为名者,此自欺之事也。

翁方纲将考证分成金石和法帖两类。他认为考证金石属于研治经史,而考证法帖则须以考评书法为主。至于那些不甘于言艺,而假借经史之名考法帖的学者只是自欺欺人罢了。翁方纲是乾嘉时期金石学界的泰斗,其言论势必对书法之考产生重要影响。由于越来越多的金石学者对传世法帖书法进行考评,致使法帖的真伪、优劣问题成为学者书家所关注的对象。在传世的诸多法帖中,犹以《淳化阁帖》翻刻最多,影响力最大。所以,《阁帖》必将成为诸多金石学家考评的对象。

乾嘉之际的翁方纲、蔡新、凌廷堪、梁同书、赵翼、梁巘等学者书家均对传世《阁帖》书法进行考评,如下所示:

法帖莫先于宋之《淳化阁》,乃开卷略及篆书亦无所考据……其草书亦又无考据。世所传法帖之祖乃草草如此。

臣窃按宋淳化初,侍书王著奉勅模勒唐以上法书为十卷,最称宝贵……虽米芾、黄长睿、秦观辈各有专书,以纠其谬,而未尽也……本朝之罗森、朱家标互有异同,即王澍著《阁帖考正》一书辨证较详,而其间仍多未当。

汴宋之初,以南唐所藏历代法书汇而刻之,谓之曰《淳化阁帖》。法帖之名,由是而起。其中大半伪作,多不可信。

前人专学《阁帖》,以其最初本,诚然。然我辈所见,一翻再翻,岂是最初面目?

淳化天子盛文物,爱古墨宝勤搜罗。摹之秘阁枣木版,侍书王著精编摩。世为此帖刻最古,亦为此帖刻最多……何况近代屡传刻,一佛化作千百魔。

(《淳化》)初翻甚善,后有《冒秋壑本》,而屡次翻刻者,则不堪矣。

通过以上诸家所言可知,书家对于《阁帖》的批判存在着一定的差异。一部分学者书家认为《阁帖》自编纂就疏于考据,故其真伪掺杂不可信。而另一部分学者书家认为《阁帖》初刻甚善,但在流传过程中,历经翻刻,笔意缺失,致使昔日的“精编摩”已变为“千百魔”。这既不利于后世学书,也违背了学者“致用”的书法理念。无论是对《阁帖》编纂的质疑,还是对《阁帖》失真的批判,这都动摇了几百年来的宋帖传统。正是在这种质疑与批判声下,以《阁帖》为代表的法帖权威逐渐走向衰弱。而传世晋唐小楷就多出自法帖,故晋唐小楷法帖也成为金石学者批判和质疑的对象。

在批判晋唐小楷法帖的诸多学者中,王澍可谓较早的一个。他说:

论晋唐小楷于今日,但须问佳恶,不必辨真伪。数千年来,千临百摹,转相传刻,不惟精神笔法全失,并其形模亦尽易之。故求大楷于唐人碑碣,虽断蚀之余,仅有存者,犹见唐人本来面目。若求晋人小楷于今之类帖,腐木湿鼓,了乏高韵,岂唯不得晋,并不得宋。

晋唐小楷法帖在后世的传摹过程中不仅笔法神采全失,而且形模亦改变。倘若书家一味追求晋唐小楷法帖,则流为宋以后格调。而唐碑楷书虽有断蚀,但仍见“古法”。所以,王澍认为小楷应取法于大楷唐碑。

王澍的观点在乾嘉之际得到大部分书家学者的赞同。如吕世宜就说:“王虚舟之言……真名论也。”除此之外,乾嘉之际的翁方纲、陈玠、梁章钜、钱沣、沈道宽等学者书家也都指出了小楷法帖失真的问题:

褚河南品右军正书止《乐毅》《黄庭》《东方赞》三种。今则皆失真亦。

晋、唐小楷,经宋、元来千临百模,不惟笔妙销亡,并其形似都失。

今人作小楷鲜不如“痴冻蝇”者,即古帖小楷之不佳者,如《乐毅论》《黄庭经》诸劣刻,皆“痴冻蝇”也。

小楷世传《黄庭经》《乐毅论》诸刻本,非失靡弱即太木强,庐山面目不存宜久矣。

小楷如《乐毅》《黄庭》《曹娥》《画赞》《内景》《遗教经》,不皆出自右军。惟《乐毅论》《道德经》确有证据,然多经翻刻,已自失真,正须善学者得其意也。

以上书家均将批判的矛头指向了传世的小楷法帖,他们认为魏晋小楷法帖在传摹过程中失真、变形、笔法消亡。由于字形的改变、笔法的缺失,魏晋小楷法帖已不是人人可学的范本。那种清初尚还认为魏晋小楷法帖虽传摹失真,但仍未见流弊的观点,到了乾嘉时期已沦为“善学者得其意”。与魏晋小楷法帖的赝、劣相比,唐碑的“真”就显得格外重要了。正如以下书家所言:

惟唐人碑刻,去真迹仅隔一纸,虽剥蚀过半,而其存者犹可见古人妙处。

晋帖多唐人临摹,辗转翻刻,字形全失,何况笔法。不如碑版皆书丹上石,刻工精妙,虽有损剥,而真意尚存。

此本(《灵飞经》)笔法种种呈露,允为临池上品,老颠尝言:石刻不可学,此语殆未足定。

然唐书虽不能及晋,而当时爱赏晋人,真如性命。故秦之碑洞兰州拓本,犹系唐遗正脉,健骨可寻,一线未泯。其他《阁帖》无虑数十种,皆不能及,不在拓之久近。

通过以上书家所言,可知唐碑楷书刻工精妙、笔法呈露、尚存真意,能够起到范本的致用功能。所以,绝大多数学者书家认为学宋帖假晋字,不如看真唐碑楷书。此外,我们从凌廷堪对学唐碑学者书家的批判亦能窥测到这种现象,他说:“学者昧于古今,囿于习俗,遂以汉唐以来碑版,亦强名之为法帖,而执笔以摹之。呜呼!亦可哀已。”学者书家之所以把唐碑当成法帖来摹写,就与法帖的失真有很大的关系。所以说,乾嘉时期大部分书家学者受考据学的影响,弃师宋帖小楷转师唐碑楷书。

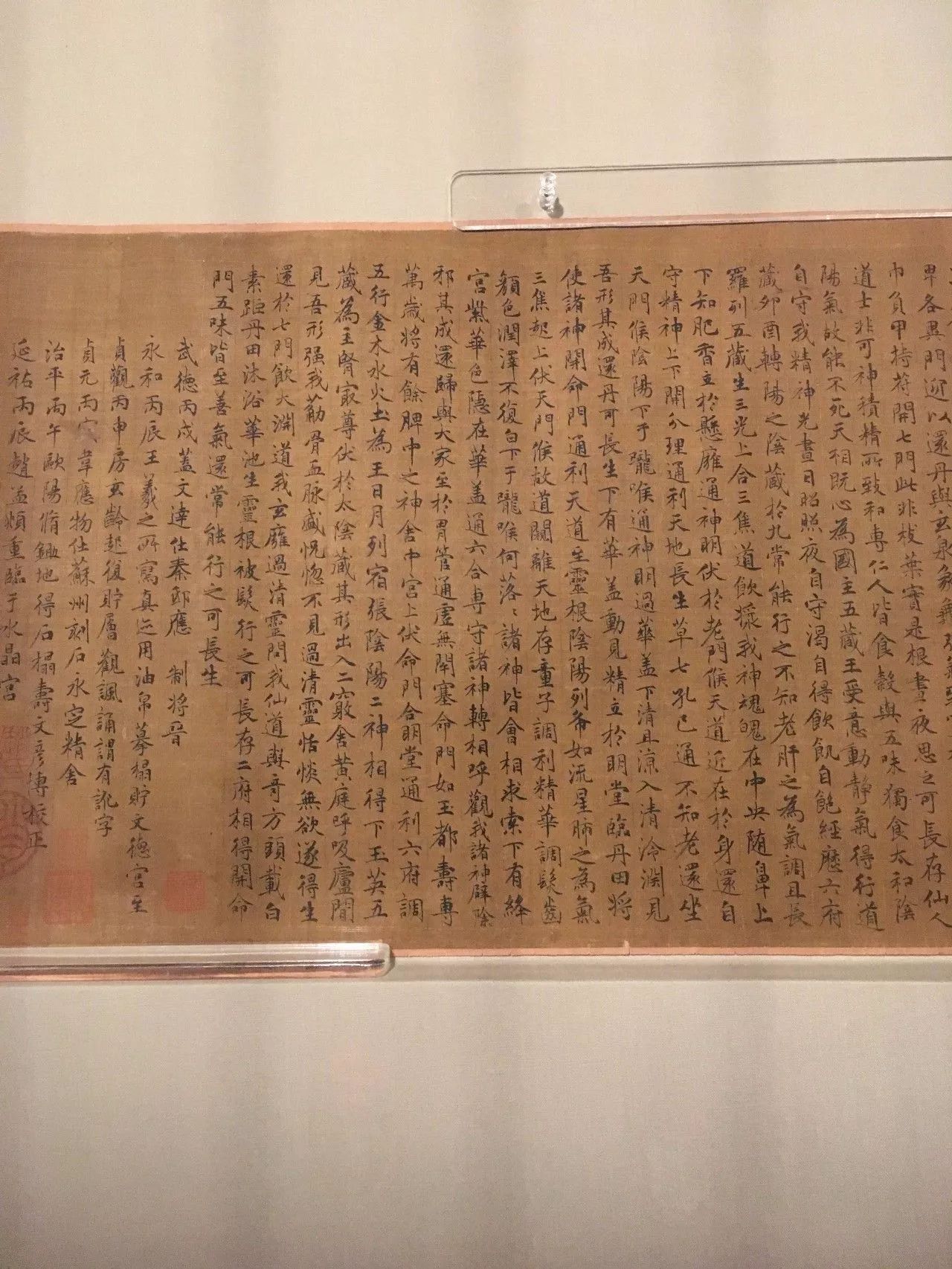

乾嘉时期,翁方纲、郭尚先等书家就是以唐碑入小楷的典型。翁方纲以欧书入小楷。晚清李瑞清曾言:“覃溪一尊《化度》,故小真极雍容淳古,其稍大者如乡儒升朝,时见拘谨。”如翁方纲《王居士砖塔铭》,从题跋风格来看,小楷法度严谨,中宫收紧,字形结构均内擫,呈现出典型的欧体风格。郭尚先小楷也是以唐人碑碣入小楷,从其跋《集王羲之圣教序》可以看出,其字形结体均为欧体风范,如“云”“霞”“海”等字与欧阳询《九成宫醴泉铭》如出一辙。另据马宗霍《书林藻鉴》记载:“嘉、道之间,以赵吴兴较若,兼重欧阳信本,故道光季世,郭兰石、张翰风二家大盛于时,名流书体相似。”除此之外,乾嘉时期叶志诜、曹文植、董诰、陸恭、绵亿等小楷书家均是以唐碑入小楷。

综上所述,在考证学影响下,传世小楷法帖失真变形的现象得到乾嘉金石书家的广泛关注。所以,在尚用、严谨的乾嘉学者看来,唐碑楷书较之宋帖贵在真实、致用。所以,乾嘉书家多以唐碑楷书入小楷。

整齐参以松活:儒家审美下的小楷意趣观

在考据学影响下,乾嘉学者书家对失真变形的小楷法帖均有所訾议。然而这种訾议也仅是针对赝、劣刻本,而非魏晋小楷本身。所以,乾嘉时期书家在观念上亦推崇魏晋小楷。如王文治临习魏晋小楷就只求善本,而对于劣刻则不甚临写。他说:“余致力于右军小楷垂五十年,然所临仿者,惟《黄庭》《像赞》《曹娥》,辅以子敬《洛神》,永兴《破邪》而已。于《乐毅论》不甚临仿,以未见善本故也。”

除王文治之外,还有不少学者书家推崇魏晋小楷。如朱履贞就以晋唐小楷为小字之最。他说:“小字法帖,《黄庭经》《乐毅论》《东方朔像赞》《曹娥碑》《荐季直表》《洛神十三行》《麻姑仙坛记》《阴符经》为最著。”程瑶田也提出魏晋小楷为真书中的大宗,学真书不应忘祖,“是故居今日而欲为真书,数典亦几忘其祖矣。其大宗则锺繇之数《表》;王羲之之《乐毅论》《黄庭经》《曹娥碑》《东方朔画赞》《告誓文》,王献之之《洛神赋》《十三行》,智永之《千字文》诸刻是也。”所以说,乾嘉之际学者书家在小楷观念上推崇魏晋小楷。

乾嘉书家学者推崇魏晋小楷,注重追求魏晋小楷中的韵味。如郭尚先和蒋骥所说:

元晏斋本(《十三行》)最为沉厚,然谛观之,止是唐人风力,晋人虚婉之度,固当更胜。

学书当从颜、柳以立其体,参之欧虞以着其洁;参之苏、米行书,以畅其支;参之董、赵,以博其趣。然后临《二王》《像赞》《曹娥》《十三行》诸帖,以追其源,使心气平和,趣味含蓄,则斯道可期入室矣。

郭尚先称晋韵为“虚婉之度”,称唐法为“风力”,认为韵胜于法。蒋骥提出学书应从唐楷入手,最后上溯魏晋,达到一种“心气平和,趣味含蓄”的韵味。清初侯仁朔就曾对晋韵有所描述,他说:“以神韵言,则一片篆籀气浮于点画之外,不怒张而筋骨自具;以形象言,则疏密长短出人意外,又适如人意中。”所以说,晋韵就是一种平和、适度、自然的中和之美,这种美感就是一种典型的儒家审美境界。

书家学者受实用小楷观的影响,注重小楷的端正、匀整,但又在崇尚儒家中和审美境界的过程中,逐渐形成了一种寓韵于法的独特审美观念——“意趣”。这种“意趣”最突出的特点就是在法度基础上的变化,也就是于令淓所说的“整齐中参以松活”。正如蒋骥、蒋和、朱履贞所言:

先君子论作小楷,必先凝注精神,于法度森严中而出之以纵横奇宕……乃于字势之长短、大小,又因其自然,则直与天地为消息,万物为情状,错综变化,意趣无穷。

初学皆须停匀,既知停匀,则求变化,斜正、疏密错落其间。

学书未有不从规矩而入,亦未有不从规矩而出。

以上学者书家均认为,学书应先立规矩,追求整齐、匀停,待规矩完备后,再通过字势大小、长短、疏密、正斜的自然、冲和变化来打破规整,求得“意趣”。

综上所言,乾嘉学者书家虽然师法唐碑楷法,但他们对于魏晋小楷亦有推崇。在儒家中和审美与实用小楷审美的综合影响下,他们注重小楷的“意趣”,注重法度、规矩基础上的变化,通过字势大小、长短、疏密、正斜的自然变化来打破规整,获得一种独特的“意趣”之美。

实学影响下的小楷技法观

乾嘉时期,金石学家考据秦汉碑版较多。一部分金石学者出于考据之需,多留意并书写金石碑版中的篆隶文字。如凌廷堪在《答牛次原孝廉书》中所言:“仆向者勉足下留心秦汉以来金石文字者,诚以其有益于考订。”凌廷堪认为金石学者写秦汉文字,是为了更好的考据。孙星衍也说自己写篆书是为了研究《说文》,“予不习篆书,以读《说文》,究六书之旨。时时手写,世人辄索书不止,甚以为愧。”还有一部分金石学者书写篆隶是出于喜好,如翁方纲,他说:“予昔于粤东药洲得‘上林’二字古瓦,手拓其文,势兼篆、隶,尝用其笔法以题《上林图卷》。”无论学者是否出于学术还是艺术的动机,但他们的书写实践都促成了篆隶书的复兴。由于篆隶具有古质特点,不同于楷、行、草的新妍。所以,篆隶书的复兴必然对小楷产生一定影响。

关于楷书与篆隶之间的关系,汪沄、于令淓、翁方纲均有所述:

小楷笔法,如玉箸小篆,圆健生动,若使一笔轻而无力,一笔重而粘滞,或起笔轻而收笔重,不从逐笔细论,所谓布算子字,不假岁月便成规模,何能称银钩铁画耶?

篆变为隶,隶变为楷,楷变为行草,形体与时变迁,势所必至,然变其面貌,未尝变其精神气骨也。

书虽小道,而篆、隶之后变为正楷,汉、魏之后,结为晋、唐,盖一言以蔽之曰:质厚而已矣。

以上书家分别认为楷书应具备篆隶“圆健”“气骨”与“质厚”特点。“圆健生动”与“精神气骨”均是篆隶线质呈现出来的美感。倘若小楷具有篆隶的“精神气骨”,笔笔中锋、如玉箸般“圆健”,自然也就具有了篆隶“质厚”的特点。何绍基就曾说:“如写字用中锋然一笔到底,四面都有,安得不厚?安得不韵?安得不雄浑?安得不淡远?”所以,在篆隶观念影响之下,乾嘉书家格外注重小楷的力度问题。如以下书家所言:

大字宜峭劲,小字宜秀健。

写小字如写大字,取其沉雄。

可见狮子搏象用全力,搏兔亦用全力,原无分于大小也。

楷书先求古劲,于古劲中得冲和淡穆之致,乃到最上一层。

为了使小楷笔笔圆健有力,书家强调运通身之力作书。如汪沄就曾说:“今世每云指力,腕力、臂力,而不知非用一身之力,则终不灵转。”于令淓也说:“运周身之力于臂指。”为了更好地发挥周身之力,书家开始注重臂、肘的运用。乾嘉学者段玉裁就曾向梁巘请教过如何以臂运周身之力的问题。梁回答说:“必平其肘腕而后能之。平其肘,腕不附几,肘圆而二指与笔正当胸,令全身之力行于臂而凑于如环之两指尖,故曰:‘以指运臂,臂以运身。’”只有肘平腕悬,才能使全身之力通过臂传递到指尖。清代书家称这种方式为“悬臂”之法。蒋骥曾对“悬臂”进行解释,他说:“盖臂不必高悬,初学时右臂横案而不着实,以虚其中。”这种“悬臂”书小楷的风气在乾嘉时期尤兴盛。如朱履贞、梁巘、于令淓、汪沄、蒋骥、王棠等书家就以悬臂、悬肘作小楷:

故学书第一执笔,执笔欲高,低则拘挛。执笔高则臂悬,悬则骨力兼到,字势无限。虽小字,亦不令臂肘著案,方成书法也。

小字《麻姑仙坛》悬肘书,古圆而有棱角。

初学书,如操弓学射,先练臂势,使天骨开张,到弓燥手柔时,全身力出,又加审固。

笔笔要空送则灵,一靠案则不空,安能送得动行得远?是以作字之初,只一心要悬肘……以指作字,到右边之下段腕滞,再向左转不去。

作小楷能悬腕,已非下乘,惟能悬臂,则神气益静。

大字运上腕,小字运中腕,不使肘衬于纸,则运笔如飞。

乾嘉书家如此提倡“悬臂”书小楷除了对力度的注重之外,还与篆隶书的书写姿势有关。蒋衡就说:“右肘悬则灵动,五指撮管顶则坚劲,此乃返本还原,追踪颉、邈、斯、邕作篆之意。”蒋衡之所以以“悬臂”为作篆隶,就源于其对篆隶书的书写实践。他在跋《峄山碑》时认为:“以悬臂中锋颇圆劲,用笔之道,一以贯之矣。”除此之外,乾嘉时期很多学者书家都有书写篆隶的实践,所以说这种“悬臂”作小楷的书写方式,极有可能与写篆隶姿势有关。

总而观之,学者书家受篆隶书的影响,对小楷的笔力问题格外注重。为了增强小楷笔画的力度,他们提倡运身、臂、肘之力,进而提出“悬臂”作小楷。正是由于“悬臂”作小楷的缘故,所以乾嘉时期小楷较之元明小楷,其笔力沉厚、气势宏大。与清人“悬臂”书小楷相较,元明人多以枕腕书小楷,故其小楷精细、秀美。所以,清人“悬臂”小楷较之元明“枕腕”小楷,其笔力、气势过之,而精细则不如元明书家。

结 语

乾嘉时期,在经世致用理念影响之下,学者书家注重小楷的实用功能,并从实用角度追求一种端正、平和的实用审美标准。随着义理考据内容的泛化,考据学家从书法角度对宋代以来流传刻帖进行考评,致使晋唐小楷刻帖摹刻失真的弊病成为共识,而成为学者书家批判的对象。从而打破了元、明乃至清初以来师晋帖小楷的传统,而转师唐碑楷法。此外,在儒家中和之美与实用小楷端庄、匀整审美的影响下,学者书家追求小楷中的“意趣”。最后,在实学影响下,学者书家普遍留意秦汉文字,致使秦汉篆隶书法兴盛,并在篆隶“圆健”“质厚”特点的影响下,书家开始尝试以“悬臂”之法运全身之力作小楷,突出表现小楷的笔力,遂与前代小楷书家拉开了距离。