王羲之与敦煌的秘密

现有的书史中,大多将王羲之书法风格的法风格的形成归结为对前代名家的学习,从而忽视了民间或者普通士族阶层对其书法的影响,即使有所设计,也仅限于近现代出土的一些魏晋简帛残纸与其书法的关联性,很少能溯其源头。随着敦煌书法的发掘,王羲之书法的发展脉络变得空前明朗起来,我们从中逐渐看到了一些“蛛丝马迹”,现结合敦煌出土的汉简及遗书,对王羲之与敦煌书法的关系做一系统梳理。

敦煌汉简与王羲之书风的渊源

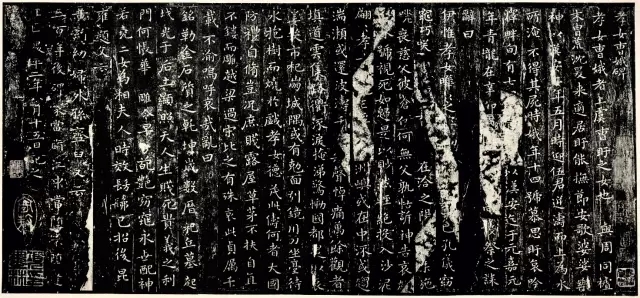

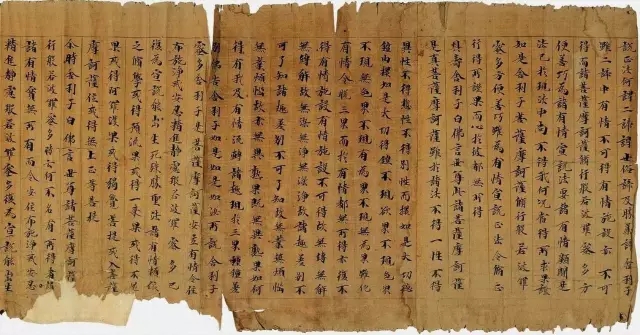

1907年,英国著名考古学家斯坦因在敦煌以北汉代烽燧遗址中,发现708枚汉代简牍。此后,接连有大批简牍出土。敦煌汉简的面纱被揭开,一座中国书法的宝库也随之呈现在人们面前。人们惊奇地发现,以往书史所记载的内容,如关于行书、章草、楷书等书体的产生与发展,依照敦煌出土简牍及遗书去审视,所有错讹和偏差。然而,随着西北大量简牍残纸的出土,这些古代论断被逐渐推翻,由此,中国书法史迎来了新纪元。

谈论中国书法史,王羲之是一个永远绕不开的话题。以往的书法史在谈到王羲之书法师承关系时,大多以主流名家书法为主,以朱天曙的《中国书法史》为例:“王羲之的草书是书法史上草书发展的一个重要转折点,他的草书早期从张芝入手,后转今草。其作品在今草的体势中使用了许多章草用笔,字形趋横势,转折多用翻笔,中锋、侧锋并用,质朴与妍美并存。

这种草书,对王献之的一笔书,唐代张旭、怀素的狂草都有重要影响。”这种论述,很容易给人以王羲之创造草书的错觉,他在由章草转为今草这个过程中的博采众长,很少有人详细探究。即使后来有人提出的《李柏文书》等魏晋残纸书法与王羲之行书的一脉相承关系,也没有从根本上探析王羲之书风的渊源。而随着敦煌书法的问世,王羲之书风的传承关系变得逐渐明朗开来。

先从草书谈起。据书史记载,王羲之的草书早年学张芝,受张芝影响较大,孙过庭在《书谱》中记载:“吾书币值钟张,钟当抗行,或谓过之,张草当雁行。”可见,王羲之认为张芝的草书是在他之上的。在敦煌汉简未发现之前,没有人对张芝的草书提出异议,认为其草书风格的形成是理所当然的事情,然而,对着敦煌简牍的出土,我们不得不重新去审视从王羲之到张芝再到敦煌汉简之间的传承关系。书史记载,今草是由章草发展而来的。

“章草”一名首见于张怀瓘《书断》:“献之尝白父云:古之章草,未能宏逸,顿异真体,合穷伪略之理,极草踪之致,不若藁行之间,于往法固殊,大人宜改体。”

关于章草的产生,文献记载主要有三种说法:一种是说西汉元帝时史游作章草,“汉元帝时史游作《急就章》,解散隶书,兼书之,汉俗简惰,渐以行之是也。”一种是东汉章帝时作章草;一种是说杜度作章草。

上述文献记载,使书法界认为章草形成于西汉末,成熟于东汉。然而,对着敦煌等西北汉简的发掘,这一观念得到彻底改变。我们来看敦煌马圈湾汉简中西汉宣帝时期的簿册、书牍和王莽时期的奏书底稿,这些简牍书法早已是成熟的章草。同时,在这些简牍里面,有部分简书是解散隶书,急速简易的草隶,由此证明,章草的成熟应在西汉中期无疑。这些以敦煌为中心的河西简牍,具体表现由草隶至章草的发展过程。

在这些书法遗迹中,我们可以都清晰地看到张芝草书的影子,它们产生的年代都早于张芝,由此可以推断,同为敦煌人的张芝,必然在当地书风的影响下,通过整理变法,形成了自己的草书面貌。

他不是在戛戛独造,而是有广泛的民间基础。我们再看楼兰出土的魏晋时期的残纸,通过分不难发现,这些赵氏的书法风格与敦煌简牍的草书是一脉相承的,它们同属于西北地区,地域书风的影响,使它们走在了―起。而王羲之的草书,正是在对前代名家和这些民间书法的学习与传承中逐渐形成的。

也许有人问,王羲居住江左未必至过西北。然而我们翻阅史料可知,在两汉魏晋时期,敦煌在国都占有重要地位和内地有密切的联系,在一定程度上促进了书风的交流。我们找不到确切的史料证明王羲之就是学的敦煌汉简、魏晋残纸书法,但是有一点可以肯定,王羲之生活的年代,这种书风在民间顺应历史的潮流,将其整理研究,进而形成自己的妍美书风。

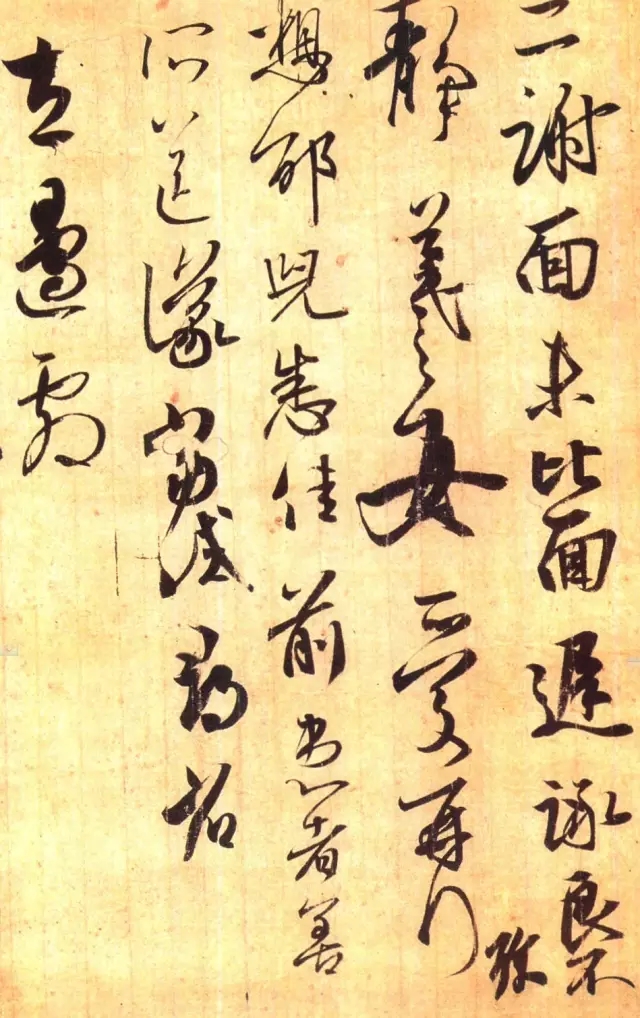

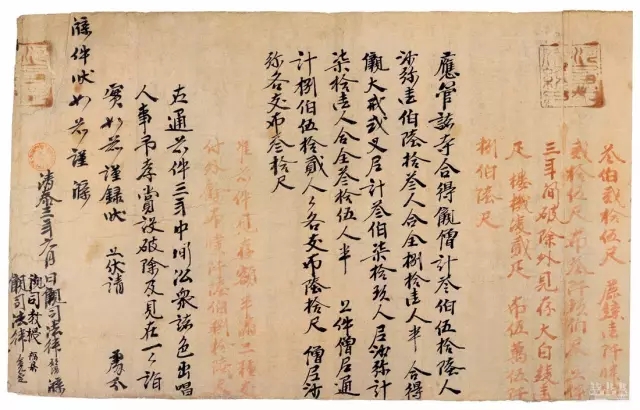

在以敦煌为中心的西北汉简中,还发现了早期行书的身影。如敦煌马圈湾木牍,可以看到行书的笔意,证明了早在西汉中期,行书笔意的书作已经出现。再看西北地区出土的魏晋时期的残纸,如《李柏文书》《九月十一日手札》,这些残纸的书写时期和王羲之差不多同一个年代,和王羲之书风极其相似,而这些残纸又出土于西北,和敦煌汉简到魏晋残纸到王羲之行书这条行书的完整的发展脉络。

以上实例充分证明,以敦煌为中心的西北汉简中的行书笔意的书法,正是王羲之行书书风的源头。

接下来,我们将视角转向楷书。关于楷书的产生,历史上曾有过这样的记载,康有为引王愔语称:“王次仲以古书方广少波势,建初(汉章帝年号)中以隶草作楷法,字方八分。”

1991年,甘肃敦煌汉代悬泉置遗址出土了大量的简牍,其中,有书写墨迹的麻纸四块,被命名为“悬泉置麻纸墨迹”,我们以其中字迹最多的一块残纸分析发现,其中一些字的用笔已经是地道的楷书,如果将“悬泉置麻纸墨迹”与钟繇的《荐季直表》作对照,可以清晰地看到其一脉相承的用笔和结体。这种墨迹的用笔方法已经不同于汉代一般的隶书用笔,虽然还保留有隶书的形态,但已经是早期楷书的面貌了。

通过敦煌大量简牍的分析,我们可以大胆提出一个推断:在汉代以敦煌为中心的西北地区,正是楷、行、草书的发源地。当官方正统的文字还在缓慢进行之时,这里已是生机盎然,不同的书体正在酝酿生成,进而通过与内地的交流传播开来,及至魏晋,在各种历史因素作用下,促进了王羲之书法风格的形成,并影响着中国书法史的进程。

王羲之书风对敦煌遗书的影响

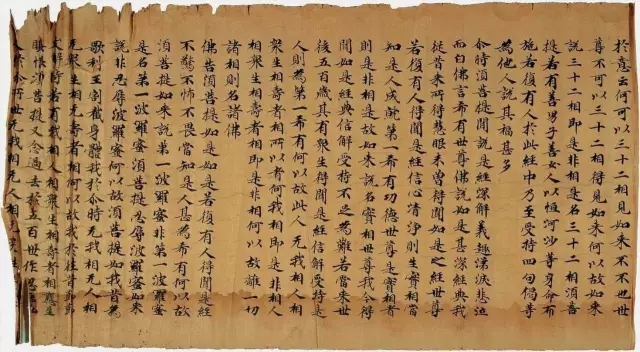

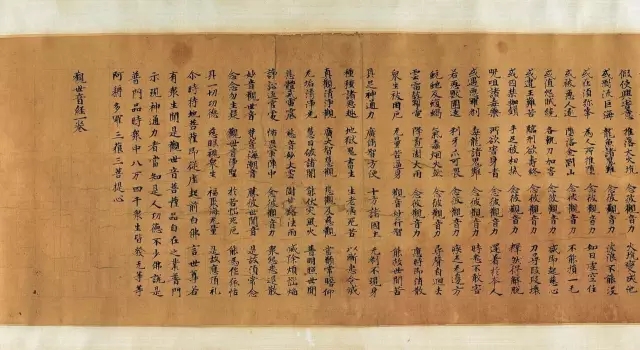

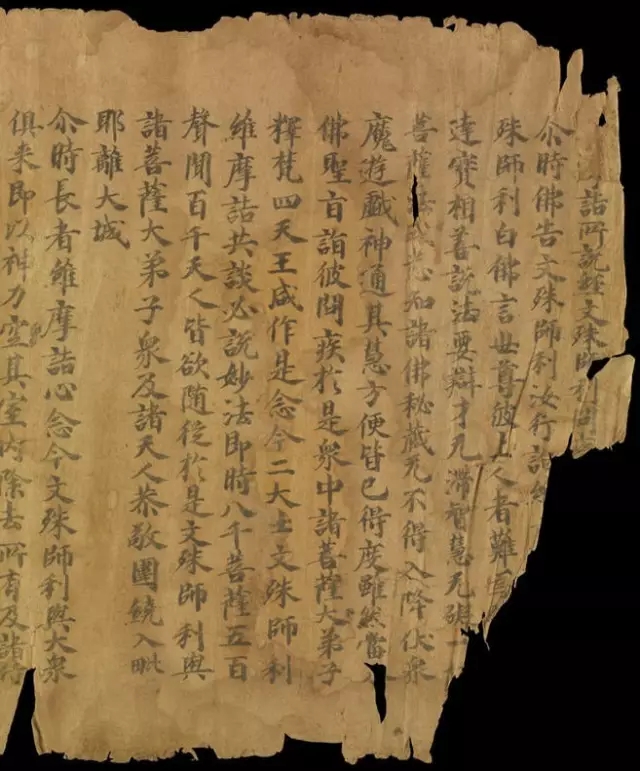

关于敦煌遗书,郑汝中先生在《敦煌书法管窥》一文中有详细阐述:“敦煌遗书的内容十分广泛,因为出于寺院,绝大多数是佛经和寺院的文件,或以寺院为中心的社会经济文书。也有其他宗教,如道教的经卷和释义。非佛经的写卷,约占15%,但历史价值极高。总体分类可以分为:宗教经典,儒学圣典,文学资料,史地资料,语言文字资料,社会民俗资料,社会经济资料及科技资料等。社会文书方面,包括官署的公文档案,特别是归义军时期的牒状,等等,包罗万象,无所不用,酷似一个图书馆的藏书。”

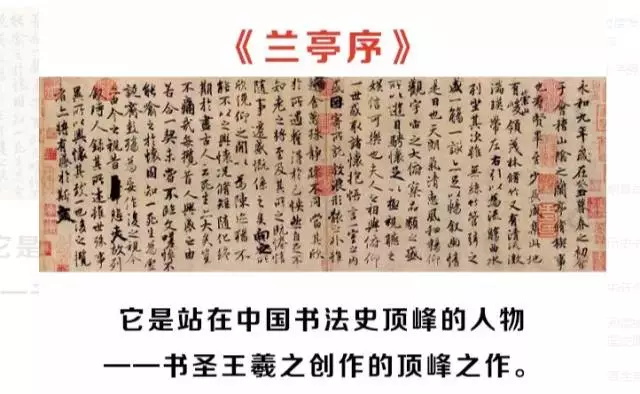

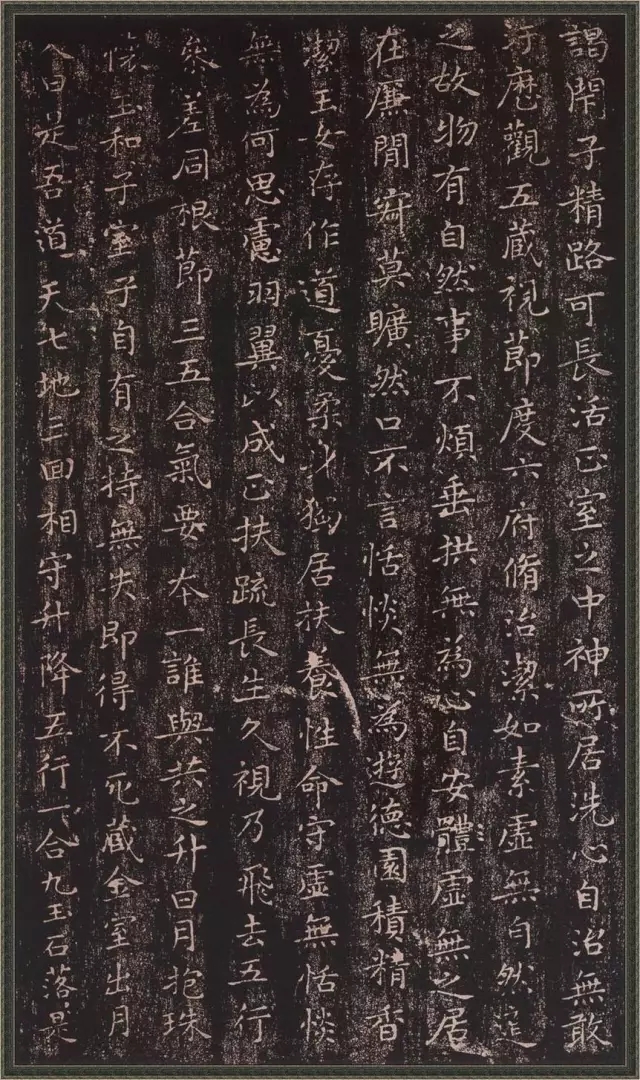

在这些遗书中,有三种王羲之书法的临本,在王羲之真迹未能流传的情况下,显得弥足珍贵,它们是斯.3753、伯.4642王羲之《十七帖》残卷(唐人临本),伯.2555《王羲之书宣示表》临本,伯.2544《兰亭序》临本。这些临本的发掘,充分证明了王羲之书法在历史上的重要地位和对敦煌遗书的影响,尊称为敦煌“三希堂法帖”一点都不为过。

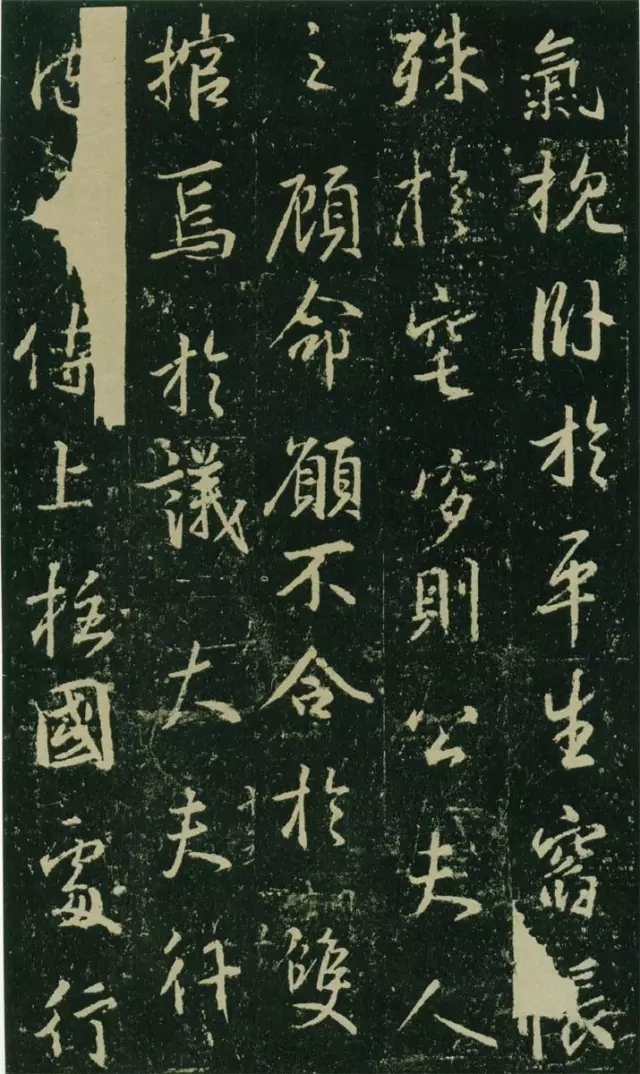

敦煌发现的斯.3753、伯.4642王羲之《十七帖》残片,为《十七帖》中第3、716帖之片段。通过对比可知,三帖用笔相同,结构相近,风格统一,其中字法大同小异,且纸张均为浅蓝色,因此,我们推论这几件作品可能出自同一人之手,其遗书水准与唐名家临本相比不相上下,可见王羲之书法在致煌的影响力之大。伯.2555包括两种法帖,其一就是《王羲之书宣示表》临本,我们结合敦煌文献可知,敦煌书法在一定程度上也受到了王羲之《宣示表》的影响。

此表开始部分“尚书”至“阿是”与传世《宣示表》相同,下面漏抄了一段。最后十四个字在传世《宣示表》上没有,“冈(罔)多新厝,奈何奈何,不具,羲之白”,这完全就是王羲之手札的口吻。

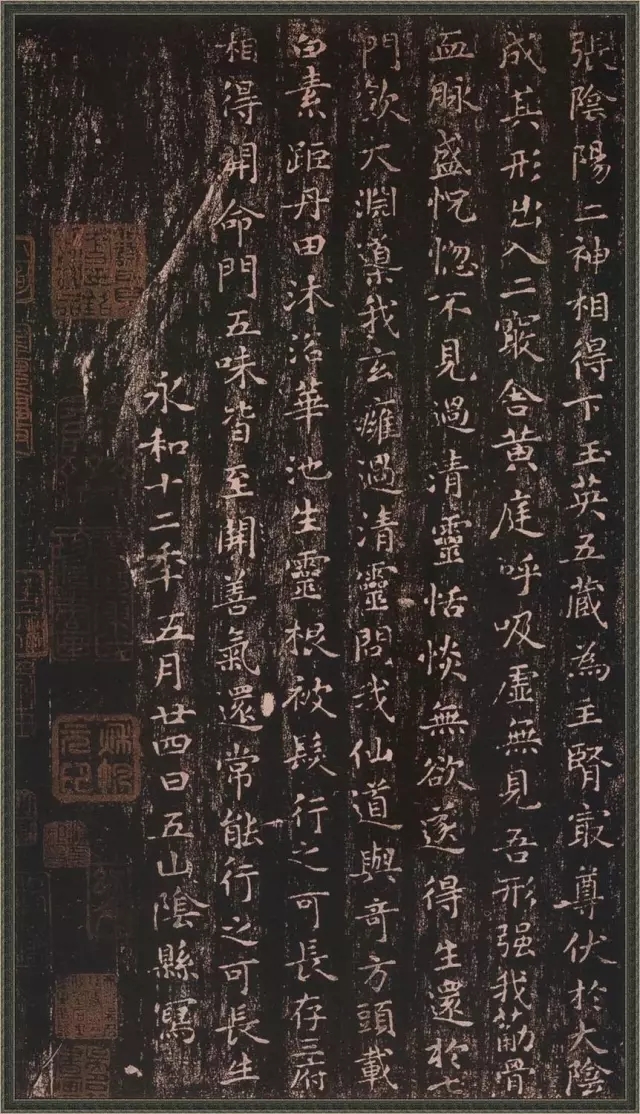

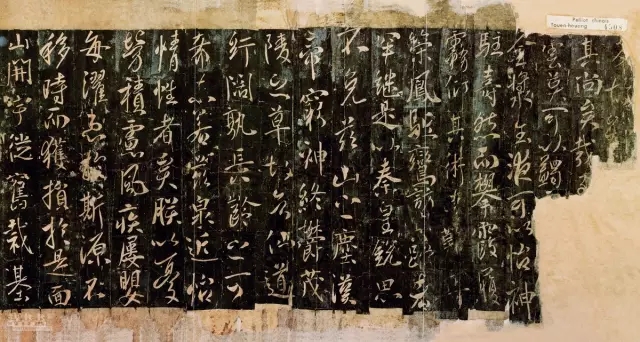

很明显,该帖的作者对王羲之的法帖相当熟悉,这再次证明了敦煌遗书收到了王羲之书法的影响。伯.2544为《兰亭序》临本。我们知道,王羲之的书法地位,到了唐朝达到顶峰,唐太宗亲自为其立传,并推王羲之书法“详察古今,研精篆素,尽善尽美”。

官方如此推崇,民间必然效仿。在王羲之的墨迹临本中,《兰亭序》临本对后世的影响最大。在敦煌遗书中,除了伯.2544之外,伯.2622、伯.4764、斯.1601也值得一提。

在部分遗书背面,有一段《兰亭序》习字内容,虽然看上去不太灵动,但是点画浑厚,起收笔以及转折处沉着有力,可能是取法褚遂良摹本;伯.4764中间夹着则夹临有一段《兰亭序》,只有起头的一部分,像是取法冯承素临本;还有斯.1601,沃兴华先生在《敦煌书法艺术》一书中称:“斯.1601号是一件学生临摹《兰亭序》的作品,每行起首字由老师临写,作为范例,特别工整,字作正局,原帖上略带草意的的‘若,‘临',也都改成行楷了。学生每个字写两行,一丝不苟。”这些临本,再次印证了王羲之书法在唐朝影响之广泛。

在敦煌遗书中,像上述在王羲之书风影响下的书法作品还有许多,而敦煌遗书中保留的王羲之法帖的临本也证明了这些书家学习的过程。这些实例充分表明,敦煌遗书书法风格在形成的过程中,在一定程度上受到了王羲之书风的影响。

(来源:书法屋)