圆明园“对望”无忧宫,中国与欧洲两百年的“双生”与视

2017年正逢中德建交45周年,展览“交换视角:1669年至1907年间的中欧交往”(Wechselblicke. Zwischen China und Europa 1669-1907)将于9月29日在柏林开幕。在现代化的20世纪和全球化的21世纪到来之前,处在前现代社会的中国与欧洲只能在遥遥相望中亦步亦趋地交往,各自根据窥管之见,生成彼此模糊、甚至偶尔诡谲的图像。如今,百年前受限的视角终于可以与它万里之外的双生(Doppelgänger)相会,补上那曾经缺失的拼图。柏林。17世纪,“西艺”伴随明末清初第一波西学东渐到来。此后,清朝皇帝与传教士们的交往愈加频繁,而逐渐臻于鼎盛的政治与文化发展也使得中欧在文化上的互通有无进一步得到深化。2017年正逢中德建交45周年,9月29日,柏林国立博物馆艺术图书馆(Kunstbibliothek)展览“交换视角:1669年至1907年间的中欧交往”(Wechselblicke. Zwischen China und Europa 1669-1907)开幕,通过将中欧文化交流的过程具身化为艺术与工艺,重现两百多年前远隔欧亚大陆、在对望中想象的彼此模样。

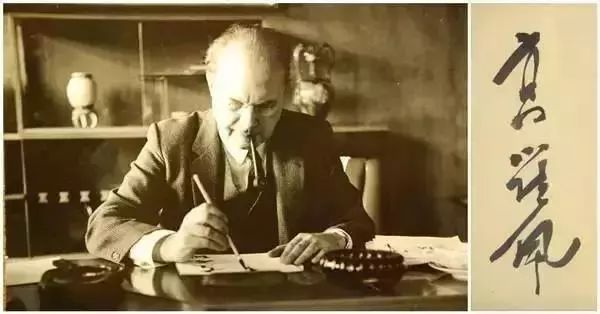

▲韩怀德《公牛放牧图》(局部),约18世纪上半叶,木刻版画,图片来源:Staatsbibliothek zu Berlin, Orientabteilung

此次展览共展出约95件1669年至1907年(即清朝)的中国与欧洲艺术品,包括版画、摄影、绘画、陶瓷等。展品主要来自柏林国立博物馆下属亚洲艺术博物馆(Museum für Asiatische Kunst)、装饰艺术博物馆(Kunstgewerbemuseum)、艺术图书馆(Kunstbibliothek)馆藏,部分借展自其他德国收藏机构。在欧洲出现的中国式装饰风格(Chinoiserie)与在中国出现的欧洲式装饰风格(Europerie),以建筑、工艺品为载体,娓娓道出了在近两百五十年间、中欧文化的交流史。

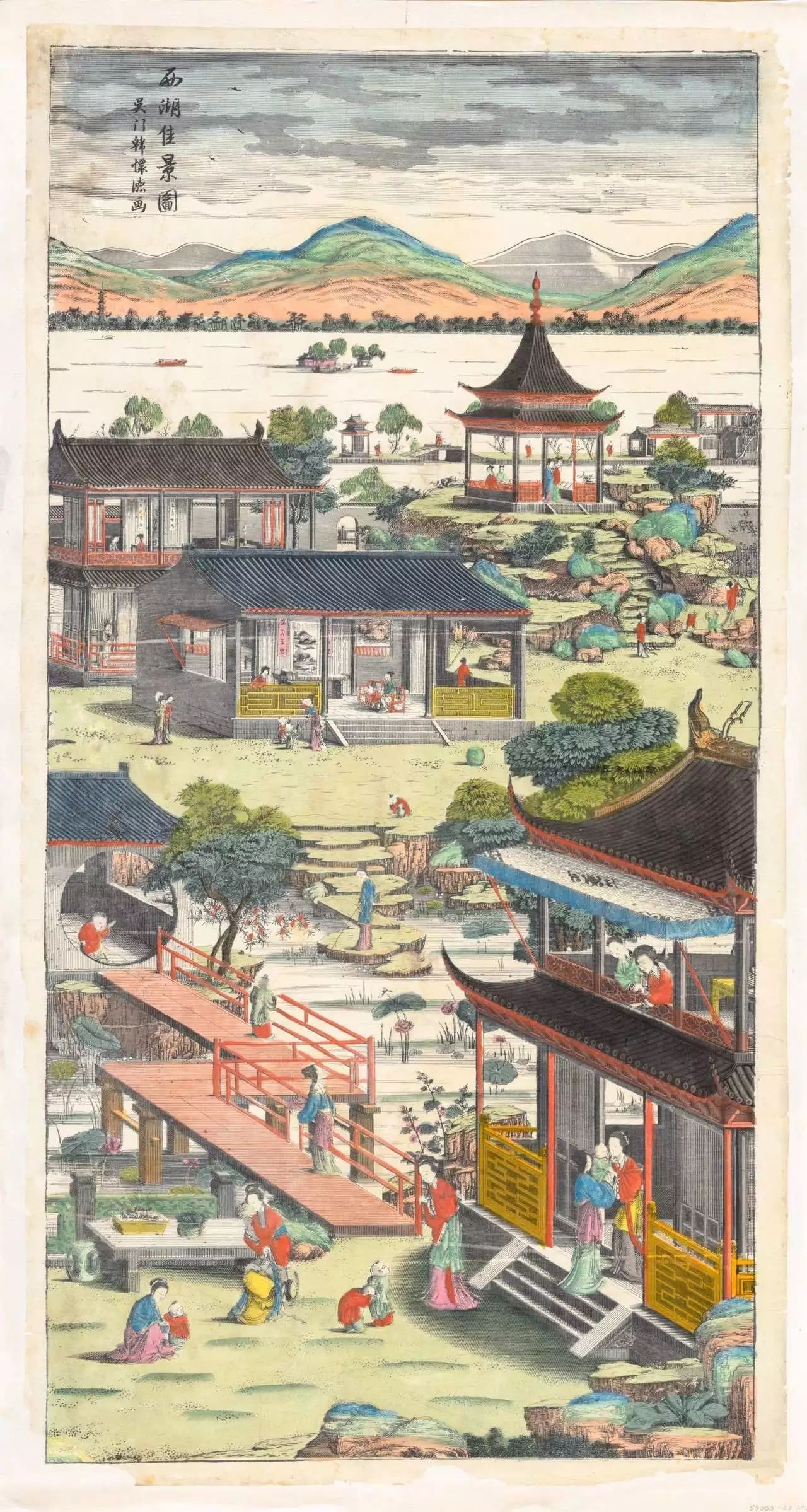

▲韩怀德《西湖佳景图》,约18世纪上半叶,木刻版画,图片来源:Museum für Asiatische Kunst-Staatliche Museen zu Berlin / Jörg von Bruchhausen

无论是材料还是绘画技巧、陶瓷工艺,交流产生的革新都无处不在。诸如粉彩(Famille Rose)、铜版印刷、线性透视以及网格阴影等技艺,西洋技法的介入渗透到了自宫廷至民间的方方面面。乾隆时期,清宫中出现一种融入了西方透视画因素的通景线画法。这些用以装饰宫室、覆盖整面墙壁甚至天花板的贴落,使用直线透视、透视缩短及明暗法,营造近似真实的全景式图,颇受乾隆帝喜爱。而在民间,最具有代表性的,或许就是被视为大众媒体之鼻祖的西洋镜(Guckkasten)了。本次展览将展出由中国制造、配合西洋镜观看的画片。这些使用线性透视的画片,描绘了精美的欧洲建筑景观。

哥伦比亚大学教授商伟在《逼真的幻象:西洋镜、透视法与大观园的梦幻魅影》一文中曾对西洋镜以及作为视镜配置品的版画做过考证,认为现存苏州桃花坞的单色木刻《红楼梦》系列便是为了配合西洋镜使用而绘制。根据商伟的介绍,尽管西洋镜起源欧洲,但自17世纪中叶以后,中国就已经发展成为西洋镜及其画片的生产重地,并大量向日本等地出口。有些画片,如苏州版画,被作为独立的绘画作品流传,日本人称之为“中国眼镜绘”。

除了这些技术上兴起的“西学”热潮,“欧洲式装饰风格”也深受清朝宫廷的喜爱。展品中就有一幅十八世纪下半叶的丝绸绘画,绘制了穿着欧式服装的清朝女官们在洛可可风格的宫殿里下棋。

▲穿着欧式服装的清朝夫人们正在下棋,18世纪下半叶,图片来源:Museum für Völkerkunde Hamburg

说到“欧洲式装饰风格”不得不提的,还有那座乾隆皇帝的“欧洲宫殿”——圆明园。这座“欧洲宫殿”在1860年被英法联军烧毁,以废墟原貌保留至今。本次展览另一大看点便是圆明园昔日的珍贵影像。照片主要来自最早出现在中国摄影史中的德国摄影师恩斯特·奥尔末(Ernst Ohlmers)之手。他有个中文名字:阿里文。奥尔末拍摄的圆明园残败景致是现存最早记录圆明园西洋楼遗迹的影像之一。奥尔末逝世后,这批照片被赠予德国建筑学家、知名汉学家恩斯特·柏石曼(Ernst Boerschmann),很长时间内都不为人所知,直到1932年中国学者腾固在柏石曼的收藏中偶然发现了这批影像后将其带回、交由上海商务印书馆于1933年出版。

而身为建筑师及建筑史学家的柏石曼,其研究重点则主要是宗教建筑。世人只知古建大师梁思成,却不知道柏石曼在中国古建研究上同样有不可磨灭的建树。他还是最早将中国的祠堂建筑及其文化作为研究课题的西方学者之一。“交换视角”展览上也将展示不少柏石曼上世纪初游历中国、考察古建时留下的影像资料。

▲建筑师恩斯特·柏石曼在山东拍摄的灵岩寺,1907年,图片来源:Kunstbibliothek-Staatliche Museen zu Berlin / Dietmar Katz

1906年至1909年,柏石曼行经十数省市,造访名岳,拍下数千张中国古代城楼、寺庙、亭台、牌坊等古建筑照片,并尽可能精确地进行测绘与记录。这些资料在德国外交部的支持下以“中国建筑与文化”系列为名,汇成两本专著。出版于1911年的第一卷主要围绕普陀山佛教寺庙,出版于1914年的第二卷则以佛教传入中国之前的古代祠堂为研究对象。在名为“记忆之寺”(Gedächtnistempel)的一章中,柏石曼追溯了那些献给古代英杰的寺庙:陕西汉中附近的张良祠、四川都江堰的二王庙以及山东曲阜的孔庙。所有研究对象都绘制有地图、速写并附有照片。

▲建筑师恩斯特·柏石曼在北京清漪园拍摄的宝塔,1907年,图片来源:Kunstbibliothek-Staatliche Museen zu Berlin / Dietmar Katz

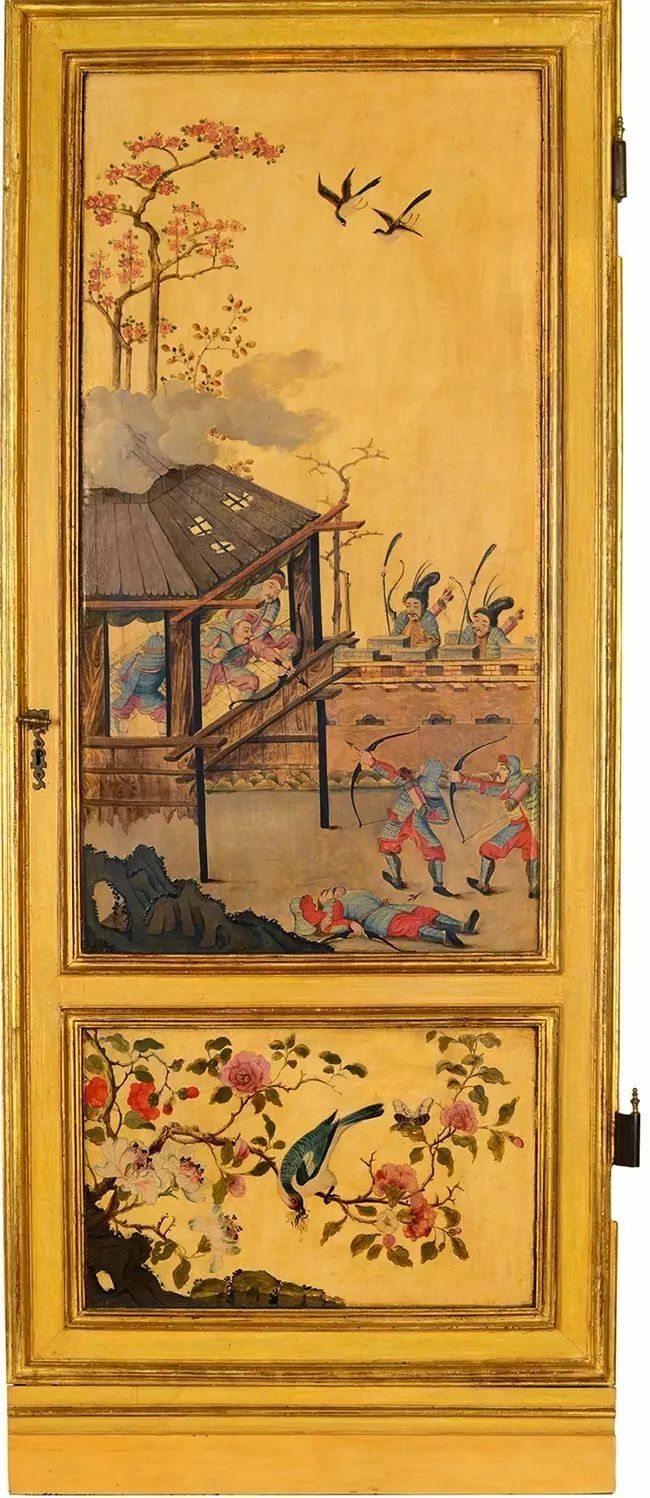

除了令人印象深刻的绘画、照片和瓷器,展览还将展出一扇典雅精致的中国风镶板门,是当时欧洲社会蔚然成风的“中国式装饰风格”的最佳体现。如果“欧洲式装饰风格”反映了当时的中国对欧洲文化的想象,那么“中国式装饰风格”则映照出欧洲对中国图像的早期认知。

▲疑为 Pietro Massa 与 Werkstatt 制作的绘有中国风景的阁门,意大利都灵,约1740年至1750年,图片来源:Kunstgewerbemuseum-Staatliche Museen zu Berlin / Dietmar Katz

与乾隆的“欧洲宫殿”相映成趣的,是腓特烈大帝在波兹坦的夏日行宫“无忧宫”(Schloss Sanssouci)里那栋被称为“中国楼”(Chinesische Haus)的六角形亭楼。腓特烈大帝收集了许多丝绸与瓷器来装点这栋小楼的内部,构想他脑海中、富饶的东方世界。因此,除了围绕亭楼的亚洲人物形态的雕像全部镀金,整个亭楼外壁也都使用了镀金装饰。本次展览展出了约翰·大卫·施洛恩(Johann David Schleuen)创作于1756年的“中国楼”铜版画。创作日期距离无忧宫的落成,不到十年。人们依稀可以在施洛恩的版画上辨认出那些围绕着“中国楼”的雕塑。

▲约翰·大卫·施洛恩创作于1756年的铜板画上写着“在波茨坦无忧宫里的日本楼景观”,而该楼实际为“中国楼”,图片来源:Kupferstichkabinett – Staatliche Museen zu Berlin / Dietmar Katz

▲腓特烈大帝在无忧宫中的“中国楼”,图片来源:Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg

“交换视角”,即交换两个互为他者的对象向彼此投射的猎奇目光。百年前受限的两束视角终于可以与它千里之外的双生(Doppelgänger)相会。在现代化的20世纪和全球化的21世纪到来之前,对处在前现代社会的中国和欧洲来说,世界另一头的奇域再怎么富有吸引力,总有各种各样的顾虑掣肘。恇怯不前之下,只好在欧亚大陆的东西两端遥遥相望,根据窥管之见的幻想,生成彼此模糊、甚至偶尔些许诡谲的图像。纵有偏颇与误读,交换并汇合的视角却真实地还原了中欧交往时对彼此认知的修正过程,让历史也横生出不少妙趣。

从历史中抽身,回到此时此刻。受惠于科技的发展,信息获取的速度不再因地理距离而姗姗来迟。近年来络绎不绝的艺术展览无疑令中欧文化交流进入了新的阶段。包括“交换视角”在内,德国柏林国立博物馆今年准备了6个以“中国与欧洲”为主题的特展。“图—文,中国当代海报与书籍设计展”已经于5月末结束,10月开幕的“中国面孔:中国明清肖像画1368-1912”将展出100多幅来自北京故宫博物馆及加拿大多伦多皇家安大略博物馆馆藏,呈现这门1583年由意大利传教士利玛窦带到中国的画艺如何走向全盛。