从瓦当文字看秦汉习俗及演变

尽管自北宋开始,历代都有不少关于秦汉瓦当的著述,但直到近代以前,有关秦汉瓦当的著录都仅限于对瓦当图像之摹拓及文字之记录,至多也只不过把它当作一种古拙的艺术品加以玩赏而已,至于学术研究则似乎无从谈起。当今学术界虽然已经认识到了秦汉瓦当的重要学术价值,并在利用瓦当文字考证秦汉宫室、官署、仓廪、祠庙、陵墓、苑囿等方面取得了不少成绩。然而,对于瓦当文字尤其是吉语类瓦当文字在反映秦汉习俗观念及其演变方面的意义则尚未引起人们足够的注意与重视。号称“弄瓦翁”的已故著名学者陈直先生在其《摹庐丛著·秦汉瓦当概述》中,对秦汉瓦当进行了集大成的研究。尽管陈先生的研究重点是以瓦当文字考订秦汉宫殿、苑囿等的名称和位置,但他对瓦当文字尤其是吉语类瓦当文字所作的归纳分类以及把考古资料与文献记载相结合的研究方法,却为我们利用吉语类瓦当文字考察秦汉观念及演变给与了极大的启迪和方便。

对于秦汉瓦当文字,陈先生在《秦汉瓦当概述》中将其划分为宫殿、官署、祠庙、吉语、杂类共五类并分别加以考证,最后加以终论。在这五类瓦当文字中,吉语类所占的比重最大,因此,陈先生又特别将其细分为以下四个系统:

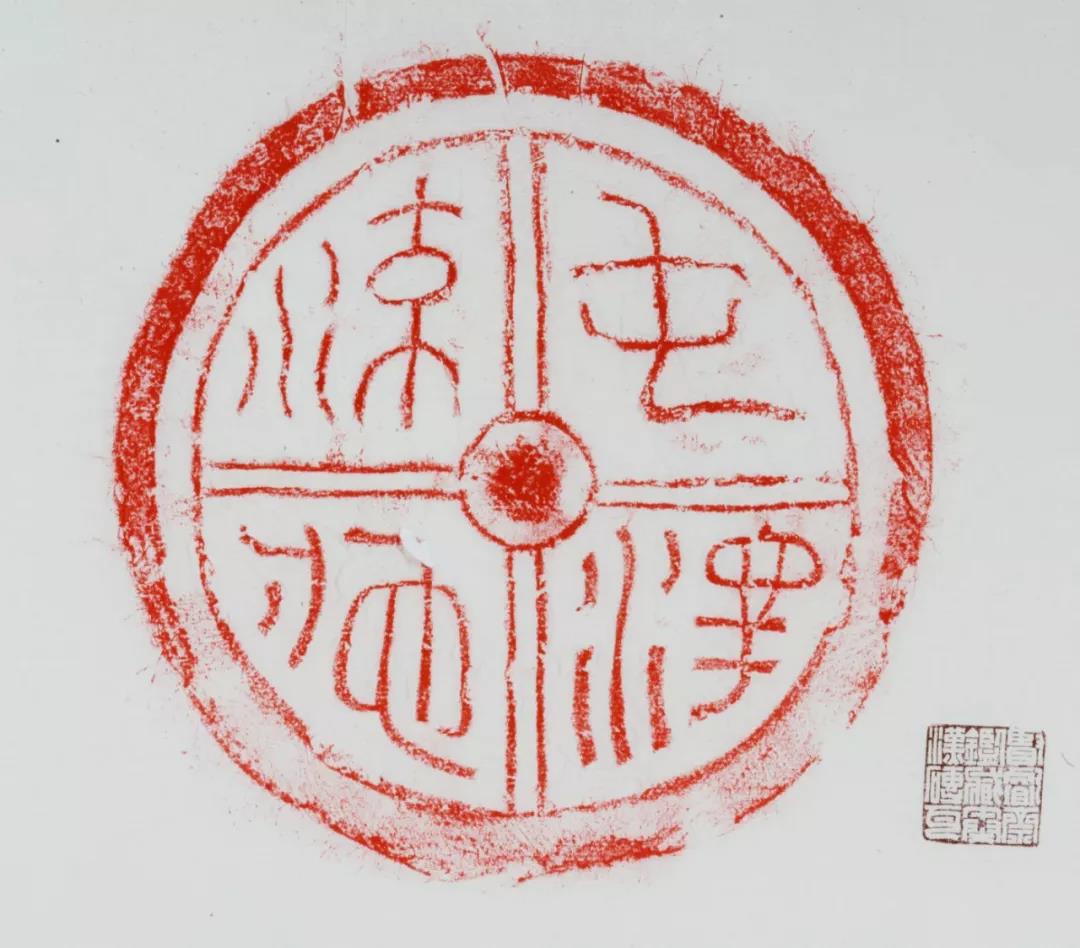

千秋万岁系统

这类瓦文主要有:“千秋”“千秋万岁”“千秋利君”“千秋万岁乐无极”“千秋万岁与天毋极”“千秋万岁与地毋极”“千秋利君常延年”“千秋万岁为大年”“千秋万岁常乐未央”等。

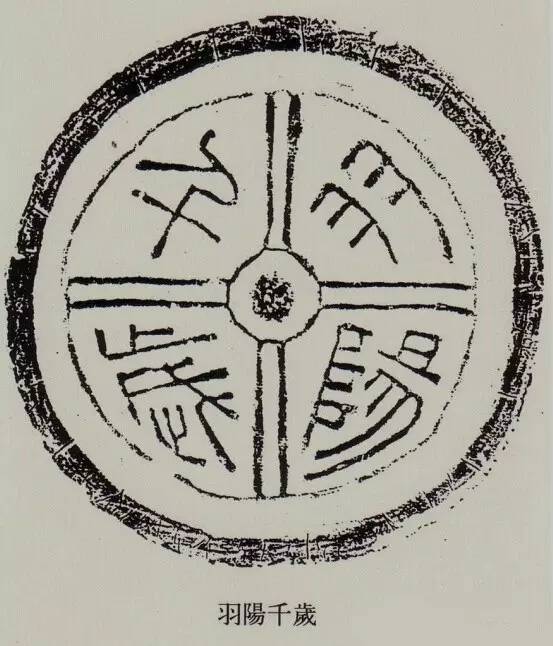

延年益寿系统

这类瓦文主要有:“延年”“飞鸿延年”“延年益寿”“延寿万岁”“延寿长相思”“年益寿昌”“延年益寿常与天长久”等。

长生未央、长乐未央系统

这类瓦文主要有:“长生吉利”“长生乐哉”“长乐无极”“长乐康哉”“长乐万岁”“长乐无极常安居”“长乐未央延年永寿昌”等。陈先生在其文章的前言还指出,这类系统的瓦文,并“不拘定施于未央、长乐两宫”,而是“取其吉语通用”。

富贵系统

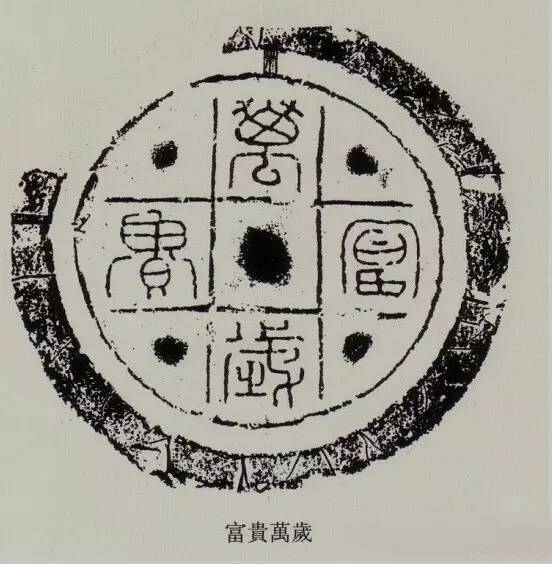

这类瓦文主要有:“大富”“贵富”“始造富贵”“长乐富贵”“贵富毋央”“富贵万岁”“元大富贵”“大吉富贵”“大吉祥富贵昌宜侯王”“日利千金”“宜侯王富贵饮酒”等。

正如图像瓦当是当时思想意识的写照一样,文字瓦当也同样反映了当时人们的愿望与追求,而且比图像瓦当更为明确、具体。虽然陈先生对吉语类瓦当的上述分类并不十分准确,但通过这种分类,却使本来简短、零碎、看似孤立的瓦当文字显现出一定的系统性与内在联系。透过上述四类吉语,我们可以强烈感受到秦汉人普遍存在着的对富贵、长寿、太平、享乐等的渴望与追求。

实际上,上述四类吉语不仅仅出现于瓦当上,在出土的秦汉其他文物以及文献中均大量存在。如“大吉祥富贵昌宜侯王”见于砖文和汉洗,“宜侯王富昌饮酒”与陶文接近,“日利千金”常见于汉鼎和汉压胜钱。至于“君宜侯王”“君宜高官”等祈求高官厚禄、子孙蕃昌的吉语更是汉镜上最常见的铭文。而“延年”“益寿”类吉语则大量存在于汉代人的名字中,如“严延年”“韩延寿”“耿寿昌”“甘延寿”“陈万年”“田千秋”等。翻开《史记》《汉书》,这类名字比比皆是,不胜枚举。汉人多以此命名,反映了当时追求长生不老、延年益寿的社会潮流。而这一点又与当时盛行神仙方术思想,统治者信用方士,追求长生不老的各种行动密不可分。

史载,秦始皇、汉武帝希冀长生不老,听信神仙方士之言,不惜多次上当,花费巨大的财力、人力寻求烧炼不死之药。尽管他们最终都未逃脱死亡的结局,但他们寻求不死之药的行动却在秦汉社会中造成了巨大的影响。一般的中下层人民既无人力也无财力去寻找所谓的不死之药,只好通过“延年”“益寿”“万年”“千秋”等吉语命名来寄托自己对长寿、永生的希望。有人认为,追求延年益寿、长生不死,反映了贵族阶级企求永远享受人间富贵生活的消极思想,是贵族阶级的专利。实际上并非如此。企求延年益寿、长生不死应是人类的一种普遍欲望。如中国古代的“五福”,无论是寿、福、康宁、修好德、考终命,还是寿、福、贵、康宁、多子,都把寿摆在第一位,瓦当文字和文献中大量出现的吉语也是对最此最好的证明。

从《史记·货殖列传》和《汉书·地理志》中我们可以看到,当时各地风俗观念颇不一致,但是吉语类瓦当文字所反映的那些追求富贵、长寿、太平等观念却又是共同的。因为吉语类瓦当在陕西、山东、河南、河北、辽宁、甘肃、青海、四川、山西、江苏、福建、广东、内蒙古等地均有出土,几乎遍及全国各地,甚至在今苏联贝加尔湖地区也出土了一枚“天子千秋万岁常乐未央”瓦当。这说明,随着大一统国家的建立和巩固,各地的风俗观念也在逐渐走向统一。

尽管早在西周时期,瓦当便已施于建筑物上,但只是到了两汉时期文字瓦当才大量出现,在此以前包括秦在内均以图像瓦当为主,因此,上述几类吉语瓦文所反映的习俗观念应当只是存在于两汉时期的习俗观念。如果再仔细考察这几类吉语瓦当的具体时代,我们还可以发现一个重要现象,那就是陈直先生在《秦汉瓦当概述》一书中所收录的342种瓦当中“绝大多数为西汉物”,除有部分为王莽时期的瓦外,绝少东汉时期的瓦当,这样就进一步缩小了吉语瓦文所反映的那些习俗观念的时代范围,即主要反映了西汉时期存在的一些习俗观念。为什么会出现这种情况呢?结合文献记载则不难发现,这实际上是两汉观念演变所造成的差异在瓦当文字上的表现。

文献记载表明,重势利是西汉普遍存在的社会观念,无论朝野均是如此。酷吏宁成所说的“仕不至二千石,贾不至千万,安可比人乎”最能反映西汉人追求仕宦与富贵的强烈愿望。而司马迁的“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”更一语道破了西汉人崇势利的观念。在这一观念支配下,社会上羡富羞贫,以富贵取人,以势利傲人的事例屡见不鲜。瓦当文字中大量出现的“富贵”“大富”“大吉祥富贵宜侯王”等吉语正是这一观念的反映。到了东汉,由于儒家思想已经深入人心,世风为之一变,人们津津乐道于孝道、名节、仁义而羞于言利。因此,同样是写《货值传》,司马迁笔下那些因经商致富而成为“贤人”“能者”的商人,一变而成为班固笔下的“伤风败俗大乱之道”的始作俑者和推波助澜者。不但如此,班固还对司马迁在《货殖列传》中为商人立传大为不满,认为他是“崇势利而羞贫贱”。东汉一代,“推财”“散财”之类的“义举”受到普遍的赞誉,史不绝书,以至范晔修《后汉书》时,竟没有为货值者单独立传。而对那些“仁义逊让”的“高义”之人以及能“修身谨行”“齐整风俗”的“独行”之士则推崇备至,特立《独行传》《逸民传》以表彰他们的义行。在这种重义轻利观念支配下的社会中,自不可能出现像西汉那样追求大富大贵的吉语。

瓦当虽小,但它却把当时人们的理想、愿望与追求,有机地融会在它那小小的当面上,这正是其可贵之处。在某种程度上可以说,瓦当文字就是对当时习俗观念的“实录”。