金圣叹:有一种大悲叫含泪嬉笑故轻狂

金圣叹(1608年4月17日—1661年8月7日)

宝木笑/文

本篇以《水浒传》为切入点说一些关于金圣叹的事儿,毕竟他是那么喜欢这部书……

刚毕业的时候,年少爱惹事儿,一次半生不熟的聚会,酒过三巡菜过五味,对面一个一直夸夸其谈的老哥突然又自诩有学问起来,对着全桌讲起金圣叹来:“要说二逼啊,绝对是那个叫金圣叹的啦,金圣叹听说没?就是那个戏说乾隆里的大才子啊,话说这货都要开刀问斩啦,还和周围的人逗哏呐,说花生米与豆干放嘴里一起嚼,能嚼出火腿的味儿来,哈哈哈。”可能当时也有酒精的作用吧,反正正当众人静悄悄听着对面那位“哈哈哈”的时候,我忍不住声音挺大地嘟囔了一声“你大爷的”,当时搞得极为尴尬,火药味儿爆棚,从此不通事理的“书生气”的评价跟着我直到今天,呵呵,谁特么在乎,你大爷的……

其实,金圣叹是明末清初人,他也不是在临刑时说的什么“嚼出火腿的味儿”,而是在狱中对狱卒(一说给家人的书信中)说:“花生米与豆干同嚼,大有胡桃之滋味。得此一技传矣,死而无憾也。”这也是大师最后一句被官方正式记录下来的话。在全民春节低头集福抢红包的今天,“网红”遍地走,“大师”满天飞,写得半年千字鸡汤则自封励志大神,淫得一手歪湿就叫嚣国学栋梁,狂是够狂,但真叫起真儿来,往往最终落得个“嘴尖皮厚腹中空”。在这样的环境里,面对金圣叹这样的传奇,怎么就有人好意思拿着大师开那半生不熟的玩笑?你大爷的……

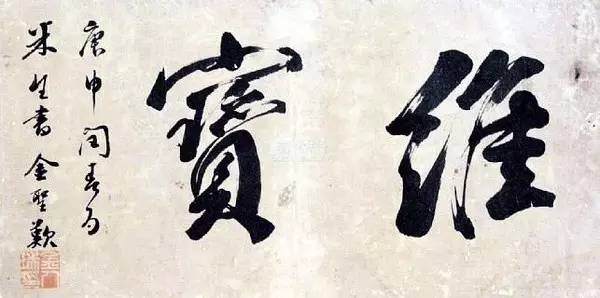

如果文学批评可以认祖归宗,如果书评人可以投门入派,那么至少有两位大咖是绕不开的,一个是脂砚斋,一个就是金圣叹,有很厉害的书评人朋友曾开玩笑:“再牛也不敢去评四大名著啊。”《脂砚斋重评石头记》和《金圣叹批评本水浒传》在某种意义上说是古典文学批评领域的“双璧”,而金圣叹在文学批评上的造诣特别是自身的学养方面更胜脂砚斋一筹。金圣叹在文学批评领域的建树极高,只是由于各种各样的原因,这位大才子被湮没在历史的坟土中,只剩下其嬉笑怒骂的段子滋养着后世不肖的子孙,也许可以借着一本《金圣叹批评本水浒传》领略一番文学批评圣手的高妙,道一道说不尽的金圣叹,权作一种“忘却的纪念”。

金圣叹评点水浒传,这样的旧书很少了。

金圣叹是标准的“两世为人”,他于明万历三十六年(1608年)生于苏州,卒于顺治十八年(1661年),目睹了明清之际的大动荡,却不曾想自己也会遭遇不可想象的人生故事。与金圣叹的诙谐名声相当的就是他的“狂”,金圣叹本姓张,因明亡时曾发誓不仕清,经常感慨:“金人在上,圣人焉能不叹?”从此改姓“金”,名“叹”,又因为这位大才子常常自比为圣人,后来又在中间加了一个“圣”字。和现在的人不同的是,古人的“狂”和“诙谐”是建立在真才学的基础上的,更多的是一种读书积累到足够的“量”之后的“质”的顿悟,从而真的把书读“活”了,最终看到了别样的天地,真正解放了自己。

就拿金圣叹来说,他的才学在当时江南的士林是相当有名气的,金圣叹童年贫苦,九岁入读私塾,从此刻苦勤奋,对学问的钻研之心极坚,学问根底很是厚重,且独立思索的见识和胆气极佳,成年后的桀骜不驯和狂放滑稽颇有“百年燃灯,一朝成佛”般的风度。

所以在这样的前提下,当金圣叹给天下书籍“排座次”,类似古龙小说里百晓生列“兵器谱”一般,评《离骚》为第一才子书,《南华经》(庄子)为第二才子书,《史记》为第三才子书,《杜诗》为第四才子书,《水浒》为第五才子书,《西厢》为第六才子书的时候,虽然天下读书人大骂其“离经叛道”,但“六才子书”仍然屹立不倒。

《水浒传》在今天的地位崇高,但在当时科举制的大环境下,这样的小说是被边缘化的,举个不恰当的例子,有点儿像如今的网络文学,比如玄幻和仙侠,自称“自古至今,止我一人是大材”的金圣叹堂而皇之地为其开宗立派,对小说在后世地位的提升有着不可磨灭的重要作用。而金圣叹对《水浒传》的点评,一直以来备受称道,以《金圣叹批评本水浒传》管中窥豹,不但能更好地感受这部李贽口中“天下之至文”的风采,如细细琢磨滋味,对金圣叹治学的谨细、见解的独到、才学的丰润、人格的独特皆可略窥一斑,可谓一举多得,是一件让读书人非常过瘾的事情。

98版的水浒传,还记得当年的“路见不平一声吼”么?

从感官角度来看金圣叹对《水浒传》的点评,老师经常教导的那句“将书读厚再读薄”的口头禅诚不我欺,金圣叹对每回的人物和事件均进行品析,用的是正文中小字夹批的方法,阐发自己的观点和议论,那种逐字逐句的谨细功夫让人叹为观止。如今社会已经浮躁到连读书也要讲究一个“效率”,可这读书一事自古以来就和恋爱一般是一件不能以时效来计的功夫,除了去年一位日本学者的一本《慢阅读》外,未见再有正本清源之作,而在这件事情上金圣叹是崇尚“细读”的,这也是是金圣叹文学评点重要的特色之一。

在《金圣叹批评本水浒传》中,不但夹批、眉批这种具“随笔”性质的评点方式本身就容易使评点深入到文字的细微之处而带有浓重的细读意味,且金氏还有意识地特别强调“粗读”不如“细读”,他多次强调“细细求之(第五回)”、“细细对读(第四十三回)”,以告诫读者细读之要。在这样的前提下,自然《水浒传》会更加好看,如金圣叹对《水浒传》第四回“小霸王醉入销金帐”中“那大王摸进房中”的评点:

“六字奇文,大王字与摸字不连,大王摸字与房中字不连,思之发笑。接连六个摸字,忽然接一个肚皮字,虽欲不笑,不可得也。意在肚皮之下,不料乃遇吾师。”

这实际上已经与后世英美新批评讲求在对文本进行多重回溯性阅读的同时,寻找其中词语背后隐含意义的主张不谋而合,金圣叹对《水浒传》用字的评点显然扩大了读者的想象空间。不仅如此,金圣叹的“细读”评点更是掀开了《水浒传》“春秋笔法”背后的幕布,让读者领略到别样的风光,《水浒传》第五十九回写晁盖带兵攻打曾头市时点将,先点林冲,然后是刘唐、阮氏三雄、白胜、杜迁和宋万。金圣叹却从点将顺序中看出深意,夹批道:

“特点林冲第一,章法奇绝人”,“点至后半,忽然是最初小夺泊人,章法奇绝人”。

注意其中的“圣叹外书”部分

联系金圣叹对《水浒传》全书的评点,他的意思很明显,打曾头市的时候,晁盖更信任梁山聚义之初的几位猛将,十个指头还不一边齐,更何况水泊梁山这样的大集团,这里实际上暗示了小说中一直没有挑明的晁盖和宋江的貌合神离,这也是金圣叹一直所坚持的“宋江杀晁盖”说的延续。这种“细读”评点的功夫绝非一时一日之功,没有多年寒窗苦读的艰辛,是历练不出这样的水磨工夫的,这也是金圣叹人生之一悲所在,直到今天,很多人都未曾真正认识到金圣叹往昔苦读积累下的真才学,甚至以金圣叹没有显贵翰林来恶意质疑他读书的能力。

高考成绩与一个人的学问大小和能力高低能否直接挂钩如今已是广受诟病的话题,为何偏偏要用科举来“恶心”金圣叹?况且纵然非得用科举标准来“检验”金圣叹,这位大才子也绝对称得上惊艳科场。金圣叹年轻时在家族长辈和乡邻们的促使下前往参加乡试,考题为“西子来矣”,题意要求以越国西施出使吴国的史实给予评说,金大才子直接写道:“开东城,西子不来;开南城,西子不来;开北城,西子不来。开西城,则西子来矣。西子来矣。”主考见金圣叹如此儿戏科考,在其卷上怒批:“秀才去矣!秀才去矣!”

会试的时候,考题是“如此则动心否乎?”金圣叹又写道:“空山穷谷之中,黄金万两;露白葭苍而外,有美一人。试问夫子动心否乎?曰:动动动……”然后就在卷子上连写了三十九个“动”字,学使问他为何,圣叹答:“三十九个动字,正隐藏着‘四十不动心’之意,这不就是孔夫子所说的‘四十不惑’吗?”呵呵,真的是史上最高逼格的扯淡之一了,难怪学使当年要直接封杀这位江南有名的才子狂人。

后来,金圣叹改了个金人瑞的假名,不再扯淡,正经考了一把,结果直接考了第一,但金圣叹马上转身遁走,不再往上考了,哥只是想证明一下自己,不陪诸位玩儿了。再后来,连顺治皇帝读到金圣叹的文章也不由感慨:“此是古文高手,莫以时文眼看他。”

以金圣叹这样的性格,他对《水浒传》的深入评点自然也不会去走“寻常路”,甚至他对《水浒传》的评点已经基本达到“物我同一”的至境,文学史上非常著名的“腰斩水浒”就是这种情况的产物。我们知道《水浒传》的主流版本有三个,即一百二十回本、一百回本、七十回本,从阅读的经验来说,个人觉得一百二十回本故事性自然最完整,大家从小耳濡目染,适合初读,一百回本一般认为是施耐庵的版本,即使改动也没做太大的改变,而这七十回本就是金圣叹的“腰斩版”了,主要是将后三十回彻底删去,而增加了卢俊义的一场恶梦做结。

如果我们仅从文艺批评的角度理性分析的话,金圣叹“腰斩水浒”无疑是其文学理论信仰的产物,从金圣叹对《水浒传》的评点中我们就能明白金圣叹除了读书的“细读”功夫卓然之外,其对整个小说文本的经营布局也见解独到,是标准的能够“读进去”,也能够“站出来”的读书人,他强调“凡人读一部书,须要把眼光放得长。如《水浒传》七十回,只用一目俱下,便知其二千余纸,只是一篇文字”,金圣叹觉得七十回之后诏安征方腊的内容累赘了,破坏了整体性,因此才挥刀“腰斩水浒”。

金圣叹至情至性的性格在“腰斩水浒”中表露得极为充分,说白了“腰斩水浒”就是因为喜欢,爱越深,求越切,前面“物我同一”的文艺批评至境也许指的就是这种对评点对象无法自拔的喜爱,最终评点者完全进入了批评对象的世界之中。金圣叹曾多次为《水浒传》发声,甚至说古往今来最好的文学作品是水浒,古往今来最明事理的君子是施耐庵,举个不恰当的例子,金圣叹的这股子劲头儿都有点现在“脑残粉”的架势了。

可以想象,在某个月色溶溶的夜晚,金圣叹对《水浒传》又进行了一番眉批、夹注、尾批,终于没地方再下笔了,大才子突然觉得光评点已经不能过瘾了,于是最终还是按捺不住冲动,将水浒的后三十回生生给砍了。从文学鉴赏角度上说,金圣叹绝非在“胡闹”,他的“腰斩水浒”是建立在对水浒深深的理解和爱的基础之上的,此前入木三分的评点是其修改水浒的坚实基础。仅从文本艺术性上讲,不论在结构上,还是在人物刻画上,七十回本的水浒,确实可以超过《三国演义》,甚至与《红楼梦》也相当接近了。总之,一个真正爱水浒的人和真正的读书人,是说不出《水浒传》最好的部分就是后三十回的诏安这样的话的,正是金圣叹这种对书的真性情使其批《水浒》行世之时得到了世人的强烈共鸣,“顾一时学者,爱读圣叹书,几于家置一编。”

金圣叹对《水浒传》的这种近乎痴迷的状态是其赤子之心的一种必然,而世人只看到他的“狂妄”,更记得他的“嬉笑”,却不曾想到金圣叹对这种赤子之心的坚守正是自古以来我们中国读书人最可宝贵的底线和良知。金圣叹的舅舅是“大名鼎鼎”的钱谦益,就是那位和“秦淮八艳”之一的柳如是相约投湖殉国,却摸了摸湖水说了句“水太凉”的大才子,其原是崇祯的礼部尚书,李自成进京后,又投靠南明奸相马士英,清兵南下后降清,当上了清朝的礼部侍郎。有一回,金圣叹迫于母命前往祝寿,席间挥毫泼墨写了副骇人的对联:“一个文官小花脸,三朝元老大奸臣”,然后拂袖而去,钱谦益气的掐断数根胡须,两眼翻白,手脚冰凉,差点归位。平时慷慨激昂之辈也许关键时候最早卑躬屈膝,平时嘻嘻哈哈的人也许关键时候却能挺起脊梁,而金圣叹显然属于后者,但金圣叹对本心的这份坚守所付出的代价却让人不由扼腕叹息。

金圣叹的行书

金圣叹的行草

顺治十七年,苏州吴县县令任维初搜刮民财,恶霸一方,民间积怨极深。顺治十七年末,朝廷开始向百姓加派钱粮,任维初命人剖开大竹片,若有谁抗命不按时缴纳钱粮,就用竹片暴打一顿,还打出了人命。顺治十八年二月四日,顺治帝驾崩的消息传到苏州,其实按照朝廷规定,全国各地民众都可到当地庙中设灵哀悼。于是,很多书生和百姓就聚集文庙,一面缅怀先帝,一面向上请愿弹劾县令任维初。那一天金圣叹放下书斋中的才子书,来到人群中,了解事情缘由后,向来敢说敢做的他第一个走到前台,来了一场痛快淋漓的演说,主要内容也没什么,就是缅怀先帝和叱责任维初。没想到的是群情激奋之下,人们开始浩浩荡荡向巡抚朱国治的治所进发,一千多人堵在大堂门口,要求惩办任维初。朱国治是任维初的顶头上司,“官官相护”是亘古不变的道理,朱国治不愧是封疆大吏,上纲上线的斗争之道捻熟,时清兵南下不久,一顶南人趁先帝驾崩大规模非法集会预谋不轨的大帽子就这样压了下来,这就是历史上著名的“哭庙案”。

开篇说的那则金圣叹的典故就是从这“哭庙案”而来,金圣叹笃信佛教,对佛家典籍研究甚深,甚至擅长扶乩降灵,曾自称佛教天台宗祖师智顗弟子的转世化身,托名“泐庵”法师,江南士林尊称其为“泐公”或“泐师”,所以金圣叹从内心深处对生死的态度是很达观的,这也是其被斩首前一系列故事的根源,一颗看破生死的赤子之心,加上这样一颗才华横溢的头脑,再加上一直以来的魏晋风骨,自然会用“金圣叹式”的态度面对眼前的“弥天大祸”。

其实,这一类关于金圣叹之死的传说和典故很多,除了那个著名的“花生米与豆干同嚼,大有胡桃之滋味”外,还有传言,顺治十八年七月十三日中午,金圣叹、倪用宾、顾伟业、周江、来献琪、丁观生等人,连同被官府抓获的一群海盗,共计一百多号人要被斩首,杀头者众,金圣叹想:“杀头好似清风过颈,可要是挨到最后一个斩杀,精神一定会受到很大摧残”,于是就悄悄对近旁的刽子手说:“我手心里有一张大号银票,这银票是留给你的,为的是要你行刑时第一个砍我的头”,刽子手为得银票宁愿违制而第一个砍掉了金圣叹的头,当他掰开金圣叹的手时,却是两手空空,才知上了死人的当。还有说,金圣叹临刑将斩,刽子手举起雪亮的刀,其他一起被斩首的同伴早吓得没魂儿了,金圣叹却忽然间抬起头说:“杀头,至痛也;藉没,至惨也。而圣叹无意中得之,不亦乐乎?”接着扭过头,对刽子手说:“老兄,你的刀磨得够快吗?别来个二重奏。”刽子手笑答:“快!”说时迟,那时快,“刷”的一声,金圣叹人头落地,滚出去的头仍然大声喊道:“好啊!好快的刀啊”,也有说还从其头颅的左右耳分别滚出两个小纸团,一个写着“好”,另一个写着“疼”……

但是,比起这些颇具黑色幽默感的典故和传说,金圣叹在生命的最后时光还有更多的影像,而这终于揭开了那嬉笑轻狂背后深深的泪痕。“哭庙案”发生的两年前,金圣叹到金山寺游玩,拜访金山寺的长老寺宇和尚,他们一直聊到深夜,走时,长老留下一联:“半夜三更半”,让他对下联。不知为何,当时一向自负的楹联圣手金圣叹就是对不出,而且这下联整整困扰了他两年。直到临近刑期,那时距离中秋也已不远,金圣叹突然想出了下联:“中秋八月中”,他向狱卒要了一支笔,把这副对联写在了墙上,这一次他没有像从前那样把字写得走笔龙蛇,相反,他是那样缓慢地,甚至有些小心地将这十个字写到墙上,写完的那一刻,金圣叹早已泪流满面。在金圣叹被押解刑场之时,金圣叹的两个儿子梨儿、莲子(小名)把住囚车痛哭,为了安慰儿子金圣叹说:“孩儿莫哭,莫哭,来,我出个对联你来对”,于是就吟了一个上联“莲(怜)子心中苦”,但两个儿子悲痛难当,哪能再对,金圣叹微微叹息道:“这次为父替你们对下联吧”,接着念出了下联:“梨(离)儿腹内酸”,旁听者无不为之动容,潸然泪下。

顺治十八年四月的一天,官府查抄金圣叹的家,金圣叹的书房到处都是书,就仿佛主人刚走一般,原来当时金圣叹听到有人“哭庙”的消息时,并未意识到他这一脚迈出书房,再也回不到这方属于自己的天地了,所以他的案头还堆满了想要大规模系统点评的著作,毕竟“六才子书”才评点了《水浒》和《西厢》。也许金圣叹也会像如今的读书人一样在年初给自己制定一个阅读或是写作的计划吧,但一切都回不去了,那些书被官兵付之一炬,剩下满地尘埃,其中,就有他一生中最喜爱的《水浒传》……

直至今日,金圣叹的墓地仍显凄凉。