熊秉明|为什么说书法是中国文化核心的核心

熊秉明先生是20世纪中国知识分子的典型,比起他的同辈,熊秉明的经历显得比较特殊:1944 年国立西南联大哲学系毕业后,他于1947 年赴巴黎大学攻读哲学,一年以后,转入巴黎艺术学院学习雕塑,在长达50 余年的旅法历程中,身在异乡的熊秉明,其内心世界与祖国息息相同,作为一个知识分子,作为一个思想者,他思考的问题同时也是一代中国知识分子共同关心、共同思考的问题。正因为如此,才成就了他作为哲学家、诗人、雕塑家、书法家、艺术教育家的辉煌一生。也许正是寄身海外的生活,使他的思考更为专注,更不易受到各种干扰而显得纯净;这种纯净对于保持思想的独立性至关重要。

在书法专业领域,被很多人引用的那句“书法是中国文化核心的核心”,正是出自于熊秉明先生。那么究竟什么是中国文化?中国文化的核心是什么?又为什么说中国书法是中国文化的核心的核心呢?

本期选熊秉明先生1995年的这篇文章,为大家揭开困惑之谜。

中国文化核心的核心

1984 年9月我在北京和书法界朋友座谈,曾说:“中国书法是中国文化核心的核心。”后来书论家韩玉涛先生在《中国书学》一书中曾用这句话作了该书的锲子。我想他欣赏这句话自有他的理由,和我的未必尽同,但是相当接近。因为他有一则譬句:“书法是写意的哲学艺术。”这是《中国书学》第二章第二节的题目,他的解释是这样的:“本来,中国书道的源头,也是中国哲学的源头,表现在一个古老的传说,即‘伏羲画卦’的传说上。相传的伏羲氏所画的卦,既是形象,又是抽象;既是哲学,又是书道。”他也是看到了书法和哲学的密切关系。

1992年我到北京举办“书道班”,在第一天的开场白里把“中国书法是中国文化核心的核心”又提出来,并且作了简单的解说。主要的意思是:中国文化的“核心”是中国哲学,而“核心的核心”是书法。我想在这篇文章里把这两层意思分别地说明。

『先说文化的核心』

“文化”一词的内容包括极为广泛,可以纳入人类的一切活动,无论是物质的创造或精神的创造。但是所谓“文化”并不是这许许多多活动的简单的总加。把这许许多多活动详实地、点点滴滴地记录下来,只能构成人类学家研究的资料,就像把每天的报纸搜集起来并不是历史。我们必须在这许许多多活动之间观察出有机的联系,把它们看作一个整体,解读出一个特殊的模式,这时才谈得上“文化”。我们说“希腊文化”、“印度文化”等都是这层意义上说的。“希腊文化”和其他文化比较,具有独特的风格,代表一种特殊精神。此精神,横地说,表现在生活的各方面,社会的、政治的、经济的乃至风俗习惯、神话、宗教等方面, 也表现在文学、艺术、科学等各方面;纵地说,表现在历史长流中,即使它有变化,有盛衰,和其他文化接触,吸收其他文化的成分,我们仍然可以把它作为一个整体看待。比如希腊雕刻,它和埃及雕刻不同,和印度雕刻不同,希腊雕刻有其特殊精神,但它又不是固定不变的,它的盛衰变化有线索可寻,它还是一个整体。对这样一个庞大复杂而又不断发展的文化整体,要把它的风格与精神说出来,当然非常不易。但是我们又不能不承认它的存在。文化就是一个民族的生存意志与创造欲望在实际世界中的体现,也就是这个民族的人生观、宇宙观、思维方式、抒情方式等的具体表现。所谓文化精神,就广泛地指此民族的人生观、宇宙观、思维方式、抒情方式等表现出来的精神,我们可以称其为广义的哲学。狭义的哲学是此精神的自觉,是广义哲学的加工、凝聚和提升。在有的文化里,宗教是生活的主轴、文化的核心。在中国文化史上,宗教虽然也起过大的作用,但是文化的核心究竟是哲学。

『为什么说中国书法是中国文化核心的核心』

一般研究中西文化比较的学者都承认一点,就是:西方哲学有严密的逻辑关系;中国哲学则重视受用与人生实践。西方哲学家的努力在于构建一个庞大而严密的思想系统;中国哲学家最关心的是心身性命之学,他们讲“天人合一”、“内圣外王”、“极高明而道中庸”。孔子说“吾道一以贯之”,这“一”不是一个逻辑体系,而是一个中心思想。所以门人追问这“一”是什么。曾子说:“夫子之道,忠恕而已矣。”意思是说这“一”是很简单的。孟子说:“尽其心者知其性,知其性则知天矣。”这里的“知”是思考,也是体验。苏格拉底的对话录启开了西方哲学的概念分析和逻辑推理;孔子的对话录(《论语》)启开了中国哲学“无头柄的说话”(陆象山语)的警句思想。中国哲学家的最后目的是在思想上省悟贯通之后,还要回到实践的生活之中。中国哲学的努力也求建造一个在观念上说得圆融的体系,但最后不是走入观念世界,达到绝对精神,进入天国,达到神,而是要从抽象观念中归还日用实际。“中国哲学家认为,哲学所求的最高境界是超世间而即世间的。”(冯友兰《新原道》)借用《中庸》的话便是“极高明而道中庸”。从抽象思维回归到形象世界的第一境可以说就是书法。书法的素材是文字,也就是抽象思维运用的符号。绘画用的素材已是实际世界的形形色色,事事物物。书法用的是符号,但是在这里,符号取得了具体事物的特点。也就是有了个性。就符号说,你写的“天”字和我写的“天”字是同一符号,并无区别。但是从形象上来看,从书法角度来看,你写的“天”字和我写的“天”字不同,我刚才写的“天”字和此刻写的“天”字也不同。每一个“天”字是独特的,是唯一的,即使分别很微,但是这一个平稳,那一个险劲;这一个有力,那一个婉约,各有不同的意味,绝不能互换。书法处在抽象思维和具体世界之间。概念符号投胎于实体,我们可以评议字的“骨、肉、血、气”,它们并不摹拟任何实物, 它们只是点线、竖横⋯⋯的结构,然而它们是活泼的、有生命,有灵魂。面对一个擘窠大字的“天”,我们会联想到“天道”、“天大,地大,人亦大”、“人法天”、“天何言哉?”等等哲学语句,但是它并不嵌定在任何一个命题之中。它只含混地蕴藏这许多一样。它的存在价值更在于它是纵横开张的四笔,巍然独立,“同自然之妙用”(孙过庭《书谱序》),而以黑白虚实的造型效果动人心魂。

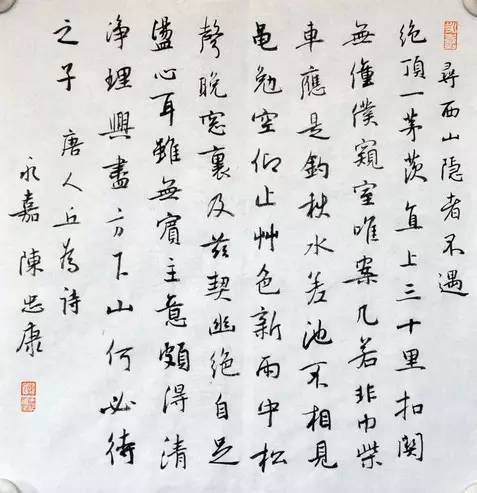

欣赏中国对联时的审美心理,最能说明书法与哲学的关联。当我们徘徊在主人厅堂里,环视壁上悬着的对联:“养天地正气,法古今完人”、“阅历知书味,艰难识世情”、“万树梅花一潭水,四时烟雨半山云”……我们沉浸于一种生命的格调韵味,我们低吟玩味的同时,是哲学,是诗境,也是书法。

书法代表中国人的哲学活动从思维世界回归到实际世界的第一境,它还代表摆脱此实际世界的最后一境。李叔同(弘一法师)出家后,把音乐、绘画、诗文、戏剧诸艺都弃置,只不废书法,在斋戒期间,以书法为日课。书法是一“艺”,所以可以悠游其中。孔子所谓:“志于道……游于艺。”把书法和修行联系起来,则修行不是苦修,仍然有生活,而这生活是最减化的、最恬淡的、最纯净的生活。

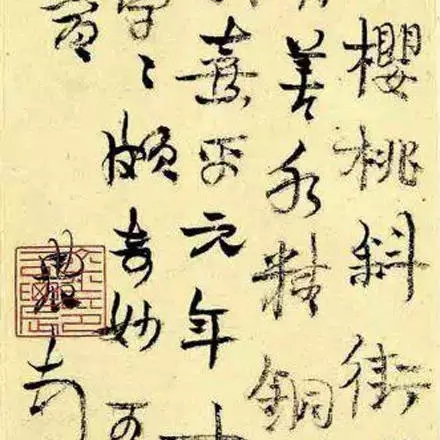

慷慨就义的烈士往往留下绝命书或血书,然后告别这个世界。黄道周被清廷处死之日,对老仆说:“有人求书,予已许之,不可不果相关书籍。”据记载,黄道周“初作小楷,次以行书,其幅甚长,以大字足之,加印章,始出……遂坐就刑。”(傅抱石《明末民族艺人传》)在此极限的时刻,除了书法,更能用什么方式表现满腔义愤呢?画一株松树吗?

国内老年人退休之后,很多去参加书法学习班。我也听到不少年轻朋友说,将来老了,退休了,要每天写字练书法。这愿望可以说是很奇怪、很神秘的。他们自己怕也说不清楚。但是他们觉得很自然,很正常,这是人生最后的寄托。这和西方老人每天弹一两小时钢琴相似。他们不再追求名利。只在日课中求得身心的健康。一方面保持指腕的灵活,头脑的敏锐;一方面通过巴哈、贝多芬的音乐得到精神的陶冶和升华。生命最后的时日,能够在这里得到心灵的安慰和愉悦,能不说是文化核心的核心吗?

因为书法是这个文化的核心的核心,所以是摧毁不了的。经过最大的危机也顽强地、奇迹似的从灰烬中再行,或者以另一种方式诡谲地存在下去。一百年来,汉字的价值被怀疑、被否定、被诅咒,在“文化大革命”那样疯狂的反传统、破四旧的运动中,多少珍贵的古书画被当作废纸论斤出卖,多少古字画失散或腐烂在仓库里,多少画家把自己的作品烧毁,然而满墙满壁贴出来的大字报不正是汉字和书法吗?毛泽东的旧体诗词不是他自己吟就而踌躇满志地挥洒出来的吗?周恩来、郭沫若等人不是也都跟着要表现他们的笔锋吗?就在彻底打倒传统文化的风暴中,传统的精灵遁入书法,活力百倍地强大起来,真是对于破四旧者最大的讽刺。

1972 年我在国内遇到一位中年自然科学家,她说在“文革”期间,她不能进实验室,不能工作,不能看书,痛苦至极。于是每天深夜爬起来偷偷练书法,在生命的危机中赖书法活过来。她没有想到在外面,阳光里,街道上,四合院里,广场上,大家喧嚣着,在锣鼓声中写出来的,也正是她偷偷练的书法。

使我困扰的是,对作为中国文化的核心的艺术,我们并未能充分认识,未能从理论上做批判和分析。但我同时想到,这恐怕也并不奇怪,而是很自然的,正因为这艺术是中国文化核心的核心,中国人活在其中,它属于我们心灵本身,而心灵本身要反过来做自我的解剖是十分困难,十分痛苦的。就像鲁迅在《野草》的《墓碣文》里描写的:

……

抉心自食,欲知本味,创痛酷烈,本性何能知?

……

痛定之后,徐徐食之,然其心已陈旧,本味又何由知?

……

1995年