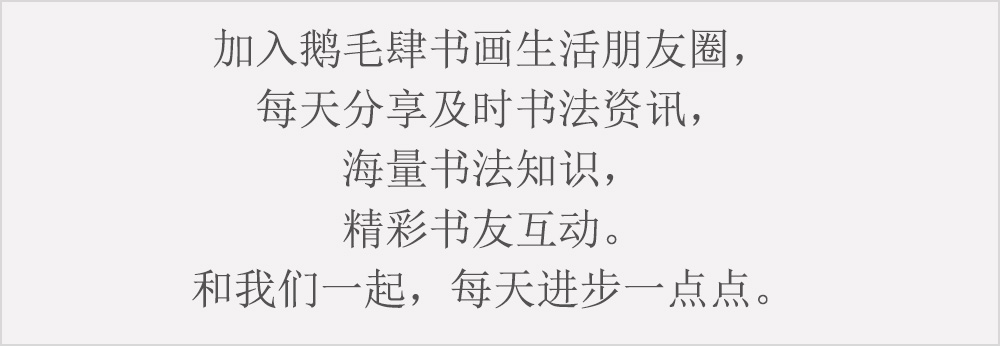

隋《龙藏寺碑》研究

河北正定隆兴寺中的龙藏寺碑及景观

《龙藏寺碑》被称为“隋代第一碑”,自宋代欧阳修《集古录跋尾》、赵明诚《金石录》,明都穆《金薤琳琅》,至清代阮元《南北书派论》、包世臣《艺舟双楫》、刘熙载《艺概》等对其皆有记载、评述。但该碑的碑名和存放寺名的不一,立碑者、撰文者、书丹者、书写背景等都存在一些疑问,至今仍值得学界探讨。2017年3月,“全国第二届楷书作品展暨《龙藏寺碑》全国楷书论坛”在河北举办,本次论坛入选论文22篇,对《龙藏寺碑》遗存的一些问题进行了多角度考证辨析,对诸多疑难问题做出了澄清和梳理,2017年第4期《中国书法·书学》精选其中优秀文章,配以《龙藏寺碑》原石及拓本图版,以飨读者。

山阴之面 法开唐贤

——隋《龙藏寺碑》书刻意义及拓本收藏考述

文 马其伟

一.唐贤风骨依稀似,得法欧虞禇薛前

隋代《龙藏寺碑》开唐贤楷书之风骨,初唐“楷书四家”皆法此碑,吴湖帆认为:“《龙藏》前承《张猛龙》,后启《伊阙》,为六朝初唐一大关键,此三碑实是一家眷属也。”实际上《龙藏寺碑》在魏碑到唐楷的发展演变过程中起到重要的过渡作用,《龙藏寺碑》与丁道护《启法寺碑》一起构成唐楷之先导,宋代欧阳修跋《龙藏寺碑》云:“张公礼撰,不著书人名氏,字画遒劲,有欧虞之体。”从《龙藏寺碑》书体上看,与初唐欧阳询、虞世南等人的楷书相比较,他们对《龙藏寺碑》的用笔与结体皆有不同程度的继承和借鉴。明赵崡跋《龙藏寺碑》曰:“碑书遒劲,亦是欧虞发源。”明丰坊亦有相同观点,认为“张公礼中楷《隋龙藏寺碑》,颇似虞永兴”。

刘熙载认为欧虞二家继承隋楷衣钵,与丁道护若合一契,将魏法推而广之。《艺概》云:“隋唐之交,善书者众,皆出一法道护,所得最多欧阳公,于是碑跋云:‘隋之晚年书家尤盛,吾家率更与虞世南皆当时人也,后显于唐,遂为绝笔。’余所集录开皇仁寿大业时碑颇多,其笔画率皆精劲,由是言可知,欧、虞与道护若合一契,而魏之遗法所被广矣……推之隋《龙藏寺碑》,欧阳公以为‘字划遒劲,有欧虞之体’。”清王澍《虚舟题跋》称《龙藏寺碑》“无六朝简陋习气,盖天将开唐室文明之始,故其风气渐归于正”。从刘熙载、王澍的记述中可以看到的是《龙藏寺碑》之于唐代书史的开拓意义,也可看到由隋楷到唐楷的递嬗关系,即“将楷书风气渐归于正”。之后的唐楷在发展过程中,正如柯昌泗所云:“唐人楷法,如宋人文体,直至近代,尤相承用,论其要旨,不外以南派变北派,以行狎变铭石体,以行草变篆隶。”唐代楷书“尚法”的思想是以儒家思想等作为文化背景的,笔法或于隋代楷书碑刻而出。

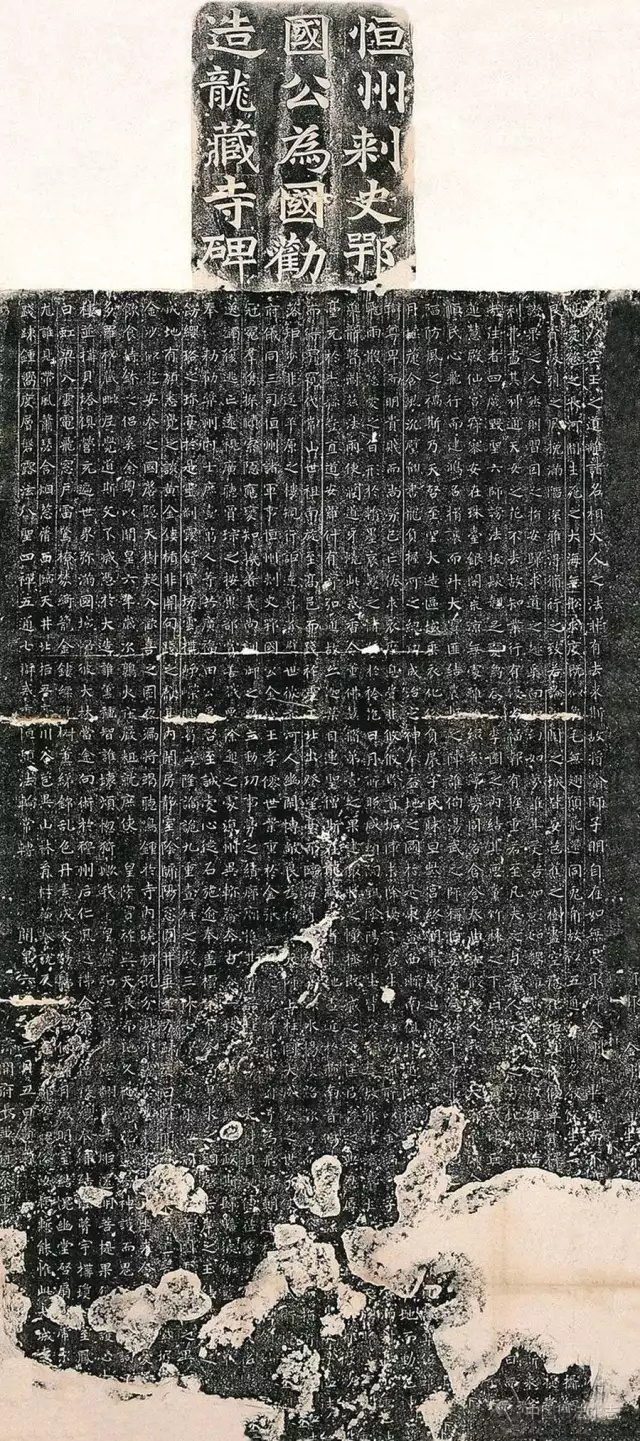

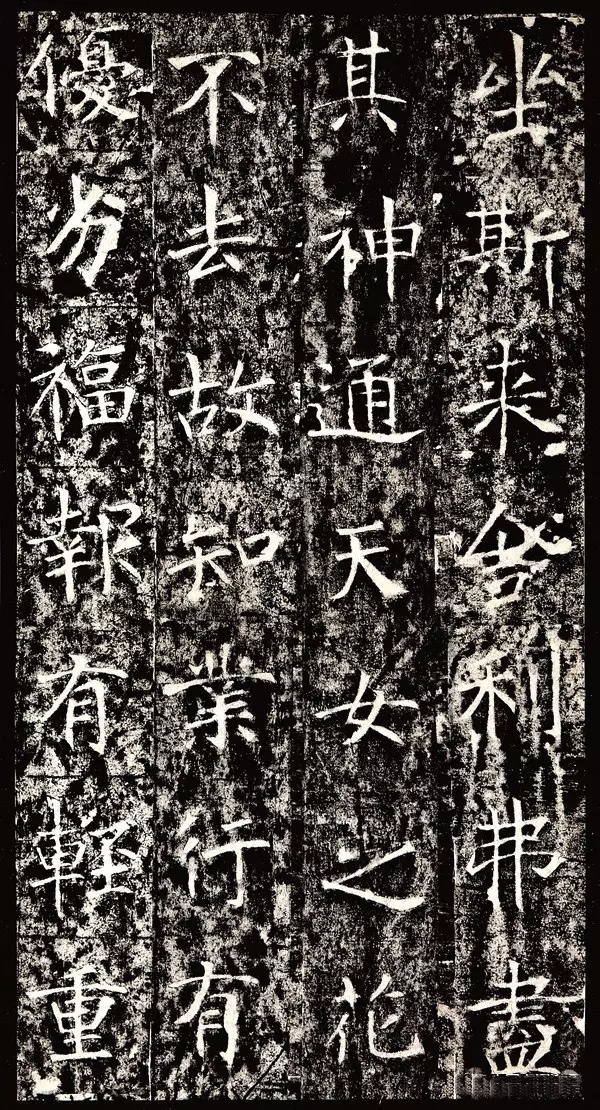

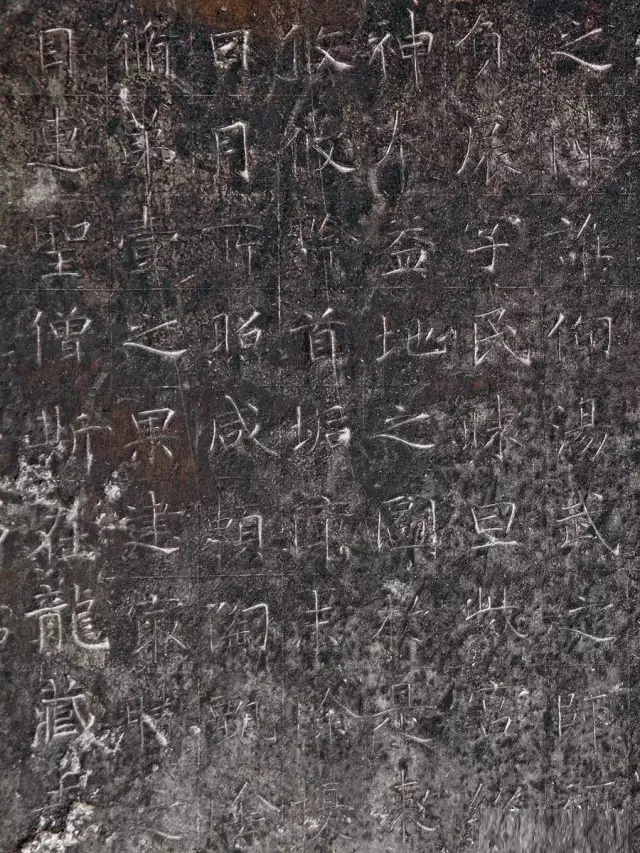

清末龙藏寺碑拓本

有关《龙藏寺碑》的“山阴之面”,包世臣曾诗评《龙藏寺碑》曰:“中正冲和《龙藏碑》,擅场或出永禅师。山阴面目迷梨枣,谁见匡庐雾霁时。”王羲之书法正体现“中和之美”,《龙藏寺碑》同样具有“中和之趣”,历代书家对《龙藏寺碑》取法于王羲之有着相同的认识,例如包世臣《艺舟双楫》载:“《张猛龙》足继大令,《龙藏寺》足继右军,皆于平正通达之中,迷离变化不可思议。”又曰:“隋《龙藏寺》出魏《李仲璇》《敬显》两碑,而加纯净,左规右矩近《千文》,而雅健过之。《书评》谓:右军字势雄强,此其庶几?若如阁帖所刻,绝不见雄强之妙,即《定武兰亭》亦未称也。”包世臣更是将《龙藏寺碑》与王羲之楷书相媲美,虽为一时之言,但也反映出《龙藏寺碑》在众多书家心目中是不可多得的隋代“奇碑”。康有为认为隋《龙藏寺碑》统合分隶,荟萃为一。“隋碑渐失古意,体多闿爽,绝少虚和高穆之风。一线之延,惟有《龙藏》,《龙藏》统合分隶……荟萃为一,安静浑穆,骨鲠不减曲江,而风度端凝,此六朝集成之碑,非独为隋碑第一也,虞褚薛陆传其遗法,唐世惟有此耳,中唐以后,斯派渐泯,后世遂无嗣音者,此则颜柳丑恶之风败之欤,观此碑,真足当古今之变者矣。”

康有为将《龙藏寺碑》列为精品上,其在《广艺舟双楫》中辑录“精品上”的碑刻分别为《龙藏寺碑》《张猛龙》《清德颂》《李超墓志》《贾思伯碑》《杨翚碑》《始兴王碑》《解伯达造像》。隋代碑刻众多,《启法寺碑》《兴国寺碑》与《龙藏寺碑》名极一时,赵明诚《金石录》之《兴国寺碑阴》跋曰:“道护所书《兴国》《启法》两寺碑,皆在襄阳,原碑久佚,《兴国寺》世无传本,惟此册独存。”饶敦秩认为唐柳公权楷书亦脱胎于隋楷书碑刻,光绪丙子(1876)饶敦秩据赵明诚《兴国寺碑阴》跋则曰:“欧、赵集录古碑,称魏晋以还书法者甚少,独推此碑及《龙藏寺》,想其精妙绝伦,惟文忠称为虞欧先驱,今据钩本笔法,实与永兴、渤海不甚似。后来柳诚悬则多所脱胎,惜未得原拓一证之。”通过此记载亦反映这样一个重要的现象,即:楷书发展到唐代中后期的过程中亦不免受隋碑楷书的影响,可见隋代楷书碑刻对于整个唐代的楷书嬗变过程中的意义与价值。

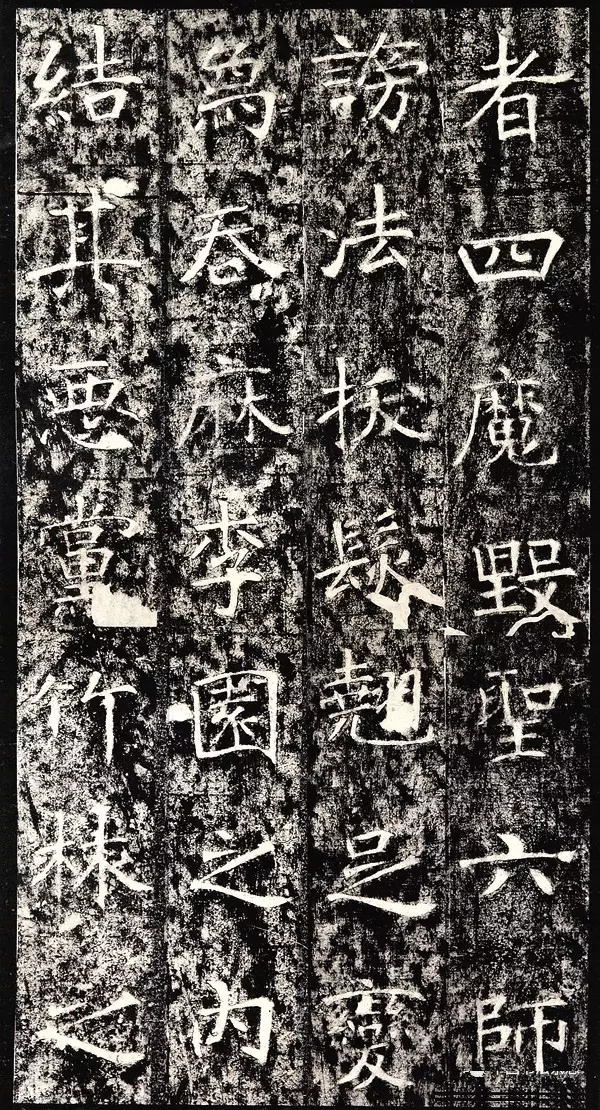

龙藏寺碑碑额及拓片

历代好古之士不仅对《龙藏寺碑》的书艺水平持肯定态度,亦对撰写《龙藏寺碑》碑文的张公礼予以赞扬。张公礼入隋但仍称齐官,可见其忠贞之烈。顾炎武评价张公礼曰:“齐亡入周,周亡入隋,而公礼犹书齐官,盖君子之能不降其志,而其时之人亦不以为非也。”又云:“余考颜之推仕历周隋,而其作家训,犹谓梁为本朝,盖同此意,其时南北分疆,兴亡迭代,为之臣者,虽不获一节以终,而心之所主见于称名之际者,固较然不易如此。然则今人之不及古者,又岂独书法之陋、文字之讹而已哉!”古人对“忠”“孝”之士向来尊敬与褒奖,至于书家,亦可由“人品”推及“书品”,《龙藏寺碑》之所以在书法史上有很高的价值及影响,很大一方面与“忠贞之士”张公礼的撰文不无关系,孙承泽在《庚子销夏记》中对此事评论精详:“真定府龙兴寺有隋人《龙藏寺碑》,其书方整有致,为唐初诸人先锋,可存也,至碑立于开皇六年,齐已久灭,而张公礼犹称齐官,书者不以为嫌,当时不以为禁,此皆尚有古道,尤可纪也。”此“古道”可寻可赞。此外,有关《龙藏寺碑》的具体位置及历代金石家的相关记载,由云龙曾对此碑的具体存放位置、著录及碑跋款识等进行较为详细的考证,文载:“今碑实在佛香阁前左墀,王澍以为在殿屋内,亦误。”清代金石家朱彝尊初次见到《龙藏寺碑》时,对此碑的描述也颇为详细,跋曰:“今入门有殿,殿北阁五层广九楹崇十有三丈,中奉观世音像,高七丈三尺,臂四十有二,土人目为大佛寺碑,亦具存。而终南山释道宣撰《神州寺塔录》,铺叙佛像,顾不及焉,何哉?若夫隋之碑存于今者寡矣,装界而藏诸也可。”隋之楷书碑刻相对唐代楷书碑而言,留存至清初时较少,清初文人好古,朱彝尊得到此碑之拓本,可想其欣喜之情,清代金石家亦争相著录与收藏。

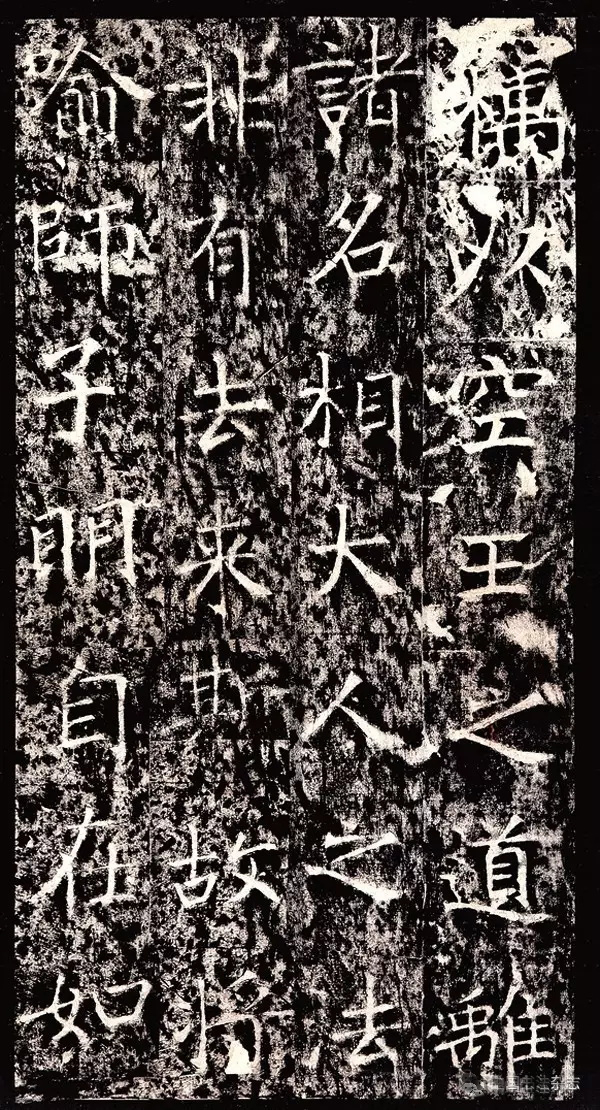

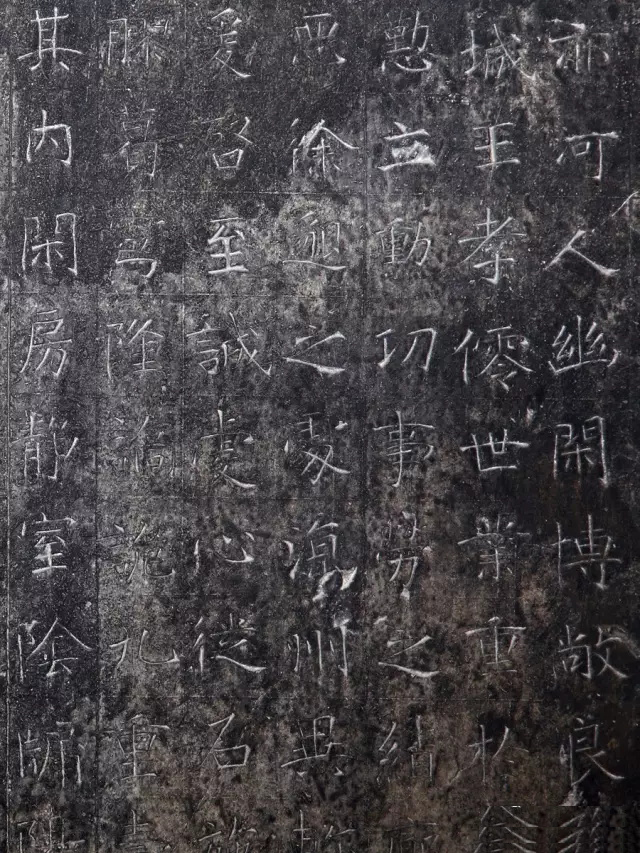

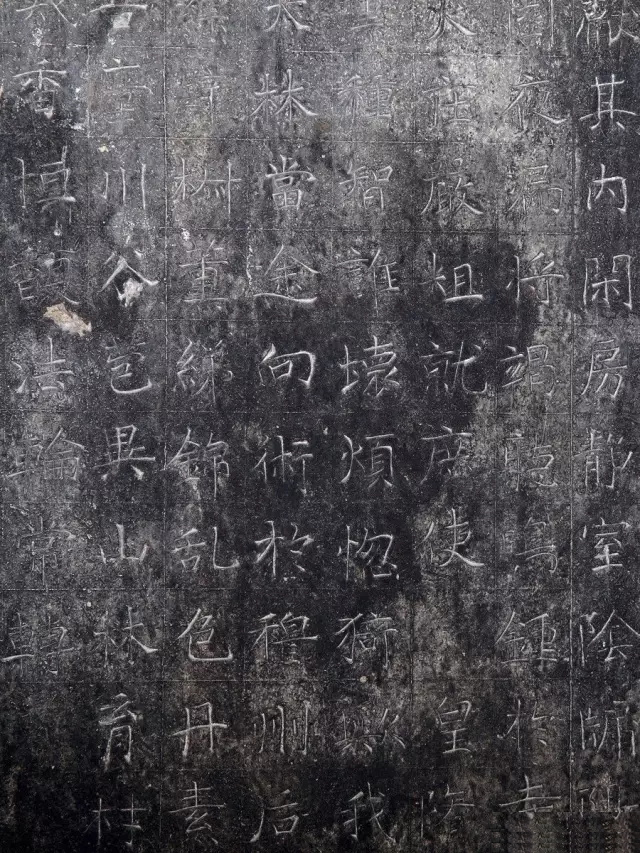

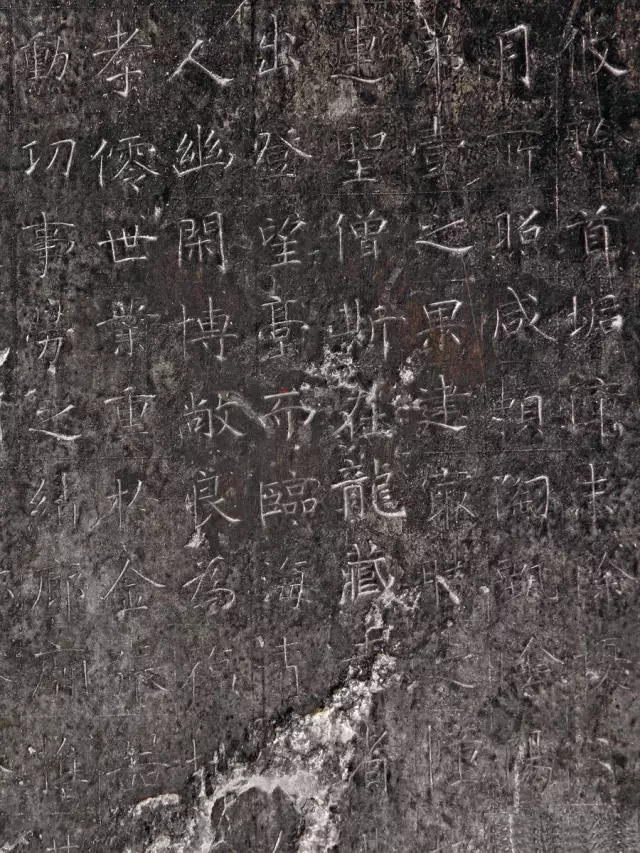

黄易旧藏龙藏寺碑拓本(部分) 选自上海书画出版社《龙藏寺碑》

二.秀句玲珑满天下,应搜佳丽入机神

康有为认为唐之前书具备密、茂、舒、厚、和、涩、曲、纵等审美特征,《龙藏寺碑》瘦硬且有清腴气,秀韵十足,“《龙藏寺》秀韵芳情,馨香溢时,然所得自齐碑出,齐碑中《灵塔铭》《百人造像》皆于瘦硬中有清腴气,《龙藏》变化加以活笔,遂觉青出于蓝耳,褚河南则出于《龙藏》,并不能变化之。”针对隋唐之际的楷书,虞晓勇鲜明地指出:“隋代石刻楷书的新风格是在综合南北朝石刻书法风格的基础上形成的。”“在成熟的隋楷中,不仅可以看到南方书法妍美灵动的笔画形态,更能发现北方书法在结构体势方面端严俊朗的特色,可以说,正是由于南北方‘妍’与‘质’这两种不同书法审美观念的融合,才最终生成了成熟的隋楷。”唐初的书法(尤其是楷书)在隋代楷书的基础上继续发展成熟,“楷书四大家”的书法风格得以更好地展现。唐代楷书碑刻的秀润典雅,不同于汉碑的古拙、魏碑的刚健,从纵向来看,隋碑是作为魏碑到唐碑的过渡书体,《龙藏寺碑》则是这一时期的代表,既统合南北书法之精华,又开启唐代楷书之书风。从横向看,《龙藏寺碑》在同时期的楷书碑刻中是较为出色的,是魏体书发展到隋代的楷法集中体现,《龙藏寺碑》堪称隋碑经典。

历代文人对《龙藏寺碑》品评有佳,华镇诗评《龙藏寺碑》曰:“盐梅器业尚风尘,书剑曾遵寂寞滨。秀句玲珑满天下,应搜佳丽入机神。”《龙藏寺碑》属“北派之列”,阮元认为丁道护诸家取法于此碑,阮元云:“书法自唐以前多是北朝旧法,其新法南派,多分别于贞观、永徽之间,隋《龙藏寺碑》乃丁道护等家法,欧褚所从来至今可见者也,欧之《皇甫碑》《醴泉铭》乃其本色也,《化度寺碑》乃其参用永兴南法者也,虞之《夫子庙堂碑》非尽虞之本色,乃亦参用率更北法者也。”沿袭北朝旧法者,《龙藏寺碑》自在其列。隋唐之际,随着南北书风的继续融合,南北之法互为参用,欧虞楷书即是典型代表,既法北派旧体,又习南派新风。但仔细观察《龙藏寺碑》之结体、用笔,无不受南派影响。南派是以“二王”手札书风为主流,初唐的书法风貌可以说是在崇尚王羲之为主的晋人书风的基础上形成的,处在南北书风融合进程中的隋《龙藏寺碑》兼具“南北派”之法,雅致劲健,足开唐贤之法。杨守敬曰:“以予平心论之,南朝碑既绝少,惟北魏、北齐以来碑志多流传者,而字体芜杂,多所讹失,至隋时,若此碑(《隋启法寺碑》)及《龙藏寺碑》,皆足开唐贤之法者。”其认为《龙藏寺碑》“正平冲和处似永兴(虞世南),婉丽遒媚处似河南,亦无信本险峭之态”。也就是说欧虞楷书中有《龙藏寺碑》的诸多特征的体现。

黄易旧藏龙藏寺碑拓本(部分) 选自上海书画出版社《龙藏寺碑》

陶濬宣于光绪壬辰(1892)六月跋旧拓《龙藏寺碑》云:“较近拓多至五十许字,较王氏《萃编》所录多二十余字……包安吴疑出永禅师,谓可想见山阴面目,盖是碑包具南北数家书妙,开引唐贤无数法门,且中正冲和,有士大夫气象,为北刻中一大法藏,沈乙盦(沈曾植)曰:‘似伯夷、柳下惠,合清与和为一者也。’”陶濬宣又跋曰:“王虚舟跋是碑谓‘尚无六朝俭陋习气,以六朝为俭陋,必以院体书乃为华美也’。欧阳永叔云‘书至梁隋之际,而工极何?古今人识见径庭,一至于此’。”隋代碑刻中与《龙藏寺碑》风格相近者有《王居士砖塔铭》《城头造像四面碑》,清莫友芝于同治己巳(1869)跋《龙藏寺碑》云:“真书至初唐极盛,而初唐诸家精诣北朝,无不具者,至开皇大业间即初唐矣,此碑置之褚登善诸石中,殆无以别,知即所从出也。前乎此之武平六年(575)《道兴造像记》,后乎登善之《王居士砖塔铭》,皆是一家眷属,前辈至谓《砖塔》乃集此碑字,所为固不必然,亦见其波澜莫二矣,碑在正定城中,大佛寺额字,犹完好如新,其结体即开《伊阙佛龛》,其精悍夺人,又与《张猛龙碑额》分道扬镳,鹪庵(唐翰题)此本校近拓多完七十余字,尤可宝贵,当别求精拓额字合之。”莫友芝曾为唐翰题藏《龙藏寺碑》拓本作此跋,《龙藏寺碑》在清代的审美接受较为广泛,且对《龙藏寺碑》的认识、研究颇为深刻,《城头造像四面碑》亦为隋代碑,光绪《费县志》载:“《城头造像四面碑》,字画与《龙藏寺碑》相近,已开欧褚之先洵,六朝中所仅见者。”此外,《龙藏寺碑》碑阴则“颜真卿所自出”,宋代留元刚云:“隋《龙藏寺碑》,欧阳公以为开欧虞之体,碑阴则颜书所自出也,此语未经人道,附识于此。”清代时慧宝取法于《龙藏寺碑》,徐珂《清稗类抄》载:“时慧宝,字智侬,为同光间名伶小福第四子,能世其业,且善书,遒秀刚劲不减张廉卿,其得力者为《龙藏寺》诸碑。”此外,近代沈尹默曾临摹并取法于《龙藏寺碑》,启功在《龙藏寺碑》批注中跋道:“未损之字,神采奕奕……近每习唐人楷法,以墨迹之点画、使转,推证此碑笔意,真有顿还旧观之乐,时1976年秋日启功书于西城小乘苍寓舍。”《龙藏寺碑》亦是近现代以来书家师法的重要对象。

黄易旧藏龙藏寺碑拓本(部分) 选自上海书画出版社《龙藏寺碑》

三.翠墨椎来体尚全,书家名姓惜无传

隋代《龙藏寺碑》极为难得,古代碑刻随着自然风蚀、时代变迁而导致字口剥落,甚至线形产生不同程度的变化,由于古代大量碑刻的散失,拓本则是保存碑刻面貌的最好途径,在椎拓技术相近的情况下,椎拓时间越早,字体风貌越接近原碑,《龙藏寺碑》早期拓本亦显得弥足珍贵。另外,透过碑刻拓本的考述亦能反映出《龙藏寺碑》在古代金石收藏家之间的流传情况,进而讨论《龙藏寺碑》于隋唐以来文人书家间的接受问题。由宋至清以来,对《龙藏寺碑》的著录不乏其人,如宋代的欧阳修、朱长文、陈思、欧阳棐、郑樵等,明代的都穆、丰坊、梅鼎祚、顾炎武、陈鉴、王骥德、孙承泽等,清代金石家对《龙藏寺碑》的著录最多,如曹溶、钱大昕、阮元、王昶、包世臣、康有为、莫友芝、杨守敬、缪荃孙、叶昌炽等,这些文献的著录内容大致反映出这样一个著录现象:一是对《龙藏寺碑》碑刻位置、形制及碑文内容的著录。二是对《龙藏寺碑》书风、碑文用字的详细考释的著录。三是对《龙藏寺碑》相关拓本流传与收藏的著录。仲威《隋代碑刻善拓过眼录》系列文章也曾对《龙藏寺碑》的拓本做过辑录与介绍,这里不再赘述。本人亦以此为基础,通过《龙藏寺碑》的拓本题签、题跋与印章考释,参之《龙藏寺碑》相关的历史文献钩沉,试图勾勒出隋《龙藏寺碑》拓本流传的大致轨迹。

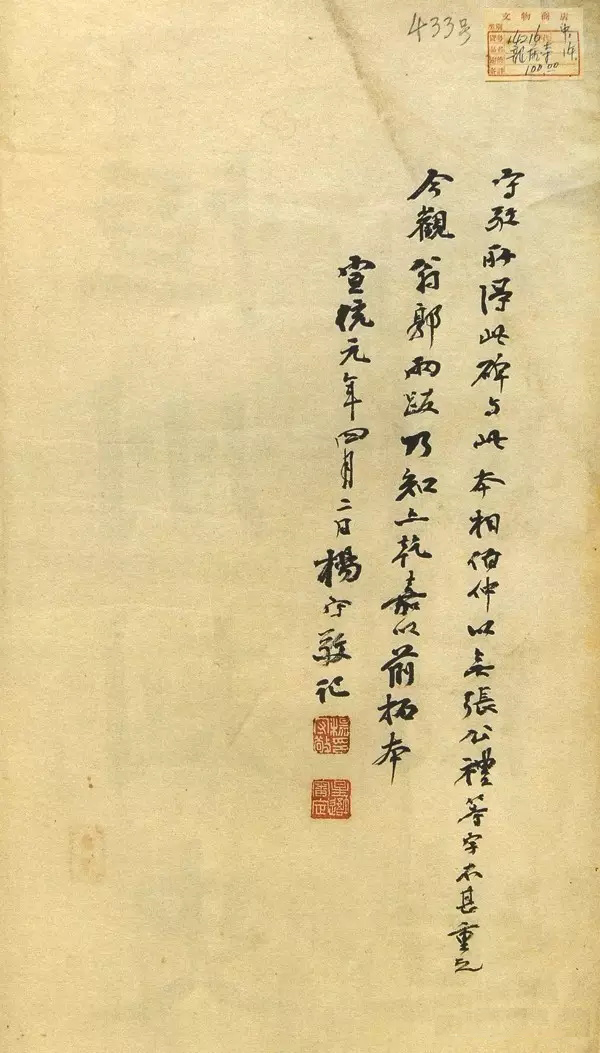

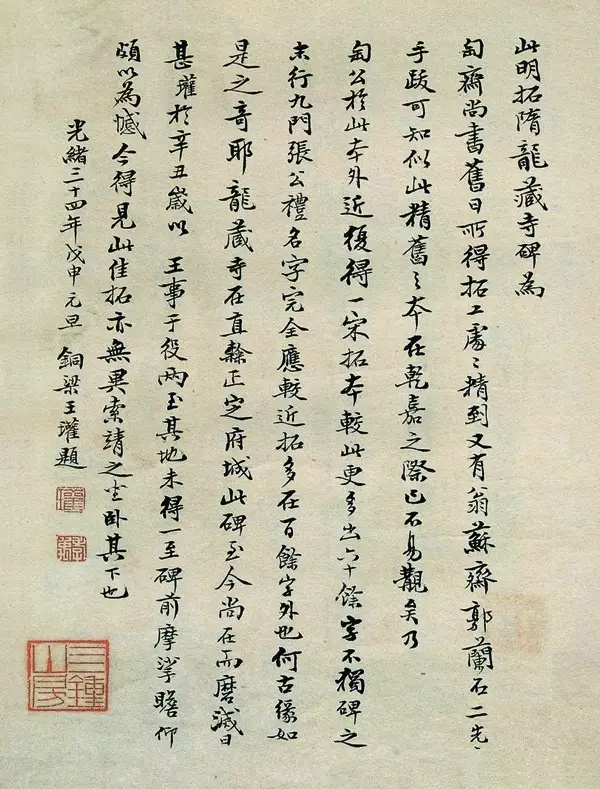

杨守敬题跋

清代朱彝尊、查慎行、翁方纲、杨守敬、端方等皆对《龙藏寺碑》拓本有不同层面的跋识,如杨守敬于宣统元年(1909)跋曰:“守敬所得此碑与此本相伯仲,以无‘张公礼’等字,不甚重之,今观翁郭两跋,乃知亦乾嘉以前拓本。”清方若《校碑随笔》云:“明初拓本末行‘张公礼’等字未泐,次之则第三行‘释迦文’之‘文’字未泐本,以较‘文字半泐本’,多‘全、半’字二十一字,‘文字半泐本’以较‘释迦本’则尚多十八字。近拓第一行‘毁’字、第二行‘谛’字、第三行‘迦’字又泐矣。全碑之字较旧拓共泐四十一字。”通过杨守敬和方若的跋识,由此可见元明间“张公礼未泐本”异常珍贵。清代查慎行《敬业堂诗集》录《周桐野前辈以隋<龙藏寺碑>拓本见贻二首》。其一:“一千二百僧祗刼,龙藏今无片瓦遗。不有欧阳能集古,空劳佛力护残碑。”其二:“翠墨椎来体尚全,书家名姓惜无传。唐贤风骨依稀似,得法欧虞禇薛前。”周桐野以《龙藏寺碑》拓本见赠查慎行,亦可想见古代以《龙藏寺碑》拓本作为珍贵礼物相赠的现象。

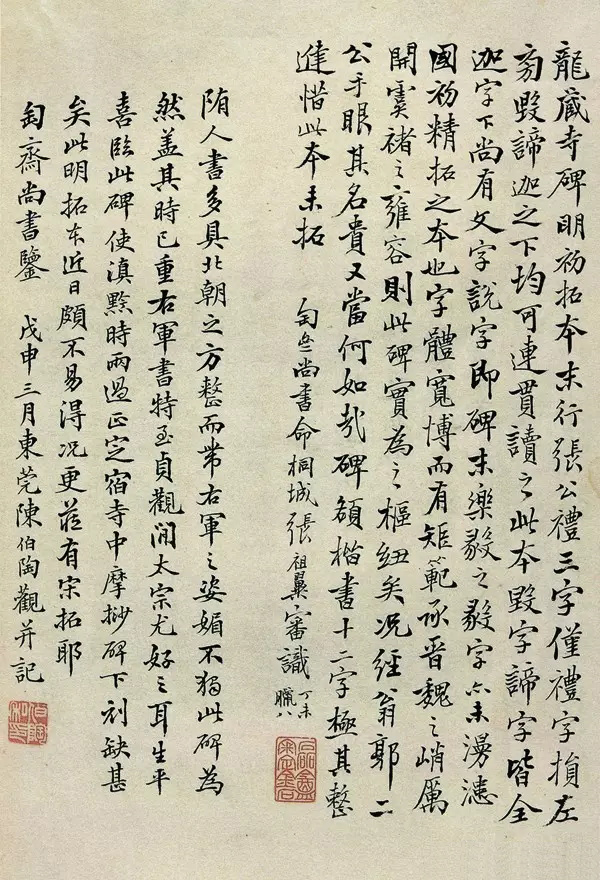

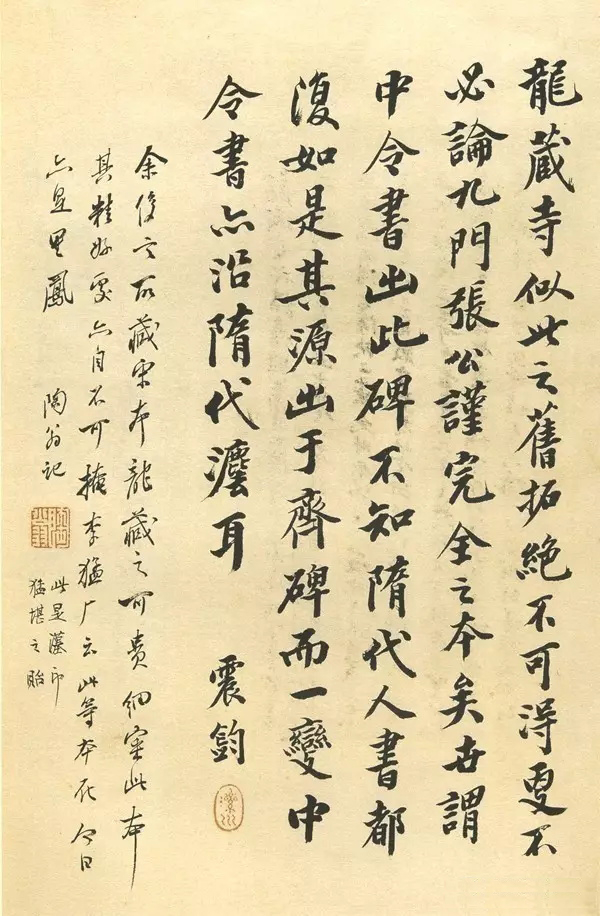

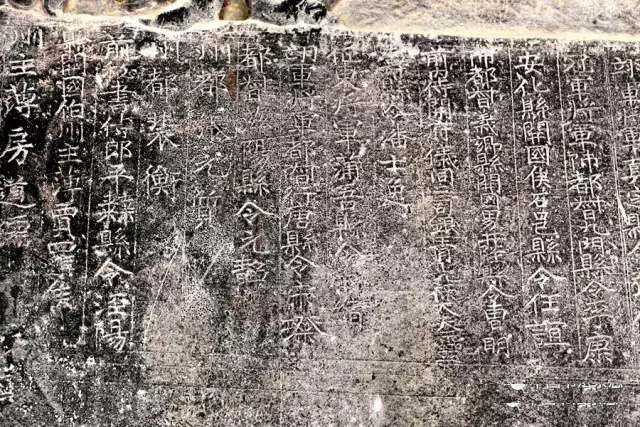

张祖翼题跋

日本西东书房曾于昭和十三年(1938)影印并发行《旧拓隋龙藏寺碑》,此拓本为明末清初拓,光绪年间黄绍箕旧藏,前有庄缙度、陶濬宣、褚德彝题签,经张謇、江云龙、刘秉璋、陶濬宣、吴湖帆题记。日本珂罗版印的《明拓龙藏寺碑》,亦为明末清初拓本,此拓本为刘健之旧藏,经明治时期书法家木村阳山题签,亦有莫枚光绪庚子年(1900)题记及任堇光绪辛丑年(1901)重装题记,此册拓墨浓淡相兼,拓工甚佳。这一时期的拓本较为常见,如上海书画碑帖名品黄易本、西东书房印黄绍箕本、日本博文馆出版社藏郭尚先本拓时均相近。另外,北京卓德2013年春拍的旧拓本《龙藏寺碑》,此拓本钤印有“庚午劫狱、爰居珍玩、诸城郑时爰居平生真赏、诸城郑氏寒松堂故物、郑氏所藏金石”等。郑时再三跋识,其一:“余于己未秋所得者,较余旧藏本多数十字,定为清初拓本,而毡蜡之精,犹其余事……重装是册,寄兴所在,竟使必剥之声不入于耳。”其二:“此碑疏放劲健,为褚河南所自出,而用笔转折掉换,尤有迹可循,实学书者之宝筏也。同日爰居郑时又题。壬申春,旅青在中华书局见复印件‘张公礼’三字俱存,然系明拓,实在此本前四五百年云。”其三:“壬申乞巧前夕,偶阅前跋,如同梦寐,然仅隔二年耳。醉中题此。”可见其对此碑的珍视程度,由此题跋也明确了明拓本是为“张公礼”三字俱存本。明代都穆、赵崡都曾辑录数种隋代碑刻,赵涵云:“都元敬(都穆)谓‘隋碑少传’,自云嗜好垂三十年,只得《皇甫君》《龙藏碑》《姚辨志》《江下碑塔记》四种,《皇甫碑》唐刻,以是观之,都才有三种。余所录乃四碑,并《常丑奴志》《李渊记》为六,而《皇甫》《智永》不在其中,安得起元敬于九原而夸示之。”都穆实际所集隋碑为三种,赵崡以集得隋碑六种而自悦。从此记载的侧面同样反映出这样一个现象:明清金石家在收藏金石碑版方面不遗余力,隋代碑刻在明清之际为人所熟知或有拓本辑录的并不是太多。

王瓘题跋

清代黄国瑾、黄仲弢皆有《龙藏寺碑》拓本,翁方纲曾在黄国瑾处见示《龙藏寺碑》,并给予极高的评价,据叶昌炽《缘督庐日记抄》记载:“再同从黄仲韬太史处携示旧拓《龙藏寺碑》,神采奕奕,为平生所见第一。再同亦有一旧拓,较之,已损九十许字。”张謇、江云龙也曾鉴赏过黄仲弢所藏《龙藏寺碑》拓本,张謇题曰:“往在都门得一重墨拓本,多于近拓,凡四十余字,今仲弢此本多于所得几五十字,洵可宝也。”有对《龙藏寺碑》慕名而拓者,如清代钱大昕、沈赤然等人,沈赤然曾亲自到真定椎拓《龙藏寺碑》两纸,其《跋龙藏寺隋碑后》云:“乾隆壬寅(1782)春,予奉檄赴井陉县,事毕还过真定,遂拓两纸还,而张公礼姓名已漫漶不可辨识,盖去竹垞翁时己百余年,固宜其剥落若此,然完美处自是可爱,今又二十余年矣,想损于毡槌者益多,并欲如予此本,亦不可得也。”钱大昕、朱士端对《龙藏寺碑》亦有拓本收藏,钱大昕云:“壬午岁,予奉使过真定,宿龙兴寺,秉烛访斯刻,见碑阴两侧皆有题字,乃募工拓而藏之。”朱士端认为:“碑阴最难得,家藏本亦只有碑阴,而无左右两侧。”

震钧题跋

清代张之洞、陶濬宣及清末民国时期的张志鱼皆有题签的《龙藏寺碑》拓本存世。张之洞题签的《旧拓隋龙藏寺碑》,此拓片由国家图书馆藏,又有翁方纲、张祖翼、金蓉镜及陶斋等人的跋识,张祖翼还专门补写碑额。翁方纲跋曰:“向来疑此碑刻手不精,如尔时龙门古验方序可证也,然此碑亦实有疏失,近以六朝夭斜之习者耳,惟其格意上归古隶,下开虞欧褚法,实有足参证,褚公《孟法师碑》并有超出丁道护《启法寺碑》之处,《孟法师碑》真拓海内只得一残本矣,傥得一见之,当就此本圈出则妙甚矣。丁丑四月廿二日,八十五叟,方纲识。”陶斋跋云:“近得一宋拓本,岁晚之睱,特将宋本多出之字注于此本右方。陶斋记。”其又用朱书跋示为:“苏斋谓此碑刻手不精,殆生平未见真宋本耳,宋本字字精好,比此本多六十七字。”金蓉镜光绪癸卯(1903)跋曰:“常摩挲其下,椎拓以归,字画完好,惟署衔一行,剥损不可辨,锋颖亦颓,以视此本精彩刻露,诚不可及矣。”清震钧跋曰:“《龙藏寺》似此之旧拓,绝不可得,更不必论九门张公谨完全之本矣,世谓中令书出此碑,不知隋代人书都复如是,其源出于齐碑,而一变中令书,亦沿隋代法耳。”陶濬宣记:“余俊言所藏宋本《龙藏》之可贵,细审此本,其精好处亦自不可掩,李猛厂云‘此等本化今日亦是□凤’。”王瓘题云:“此明拓隋《龙藏寺碑》,为匋斋尚书旧日所得,拓工处处精到,又有翁苏斋(翁方纲)、郭兰石(郭尚先)二先生手跋,可知似此精旧之本,在乾嘉之际已不易观矣,乃匋公于此本外近复得一宋拓本,较此更多出六十余字,不独碑之末行‘九门张公礼’名字完全应较近拓多在百余字外也,何古缘如是之奇耶!《龙藏寺》在直隶正定府城,此碑至今尚在,而磨灭日甚,瓘于辛丑岁以王事于役,两至其地未得,一至碑前,摩挲瞻仰,颇以为憾,今得见此佳拓,亦无异索靖之坐卧其下也。”王瓘评匋斋尚书所藏《龙藏寺碑》拓本乃“索靖坐卧其下”,此番评论想必是其见到《龙藏寺碑》早期拓本的欣喜之词,更是凸显出《龙藏寺碑》在金石好古者心中的特殊地位。

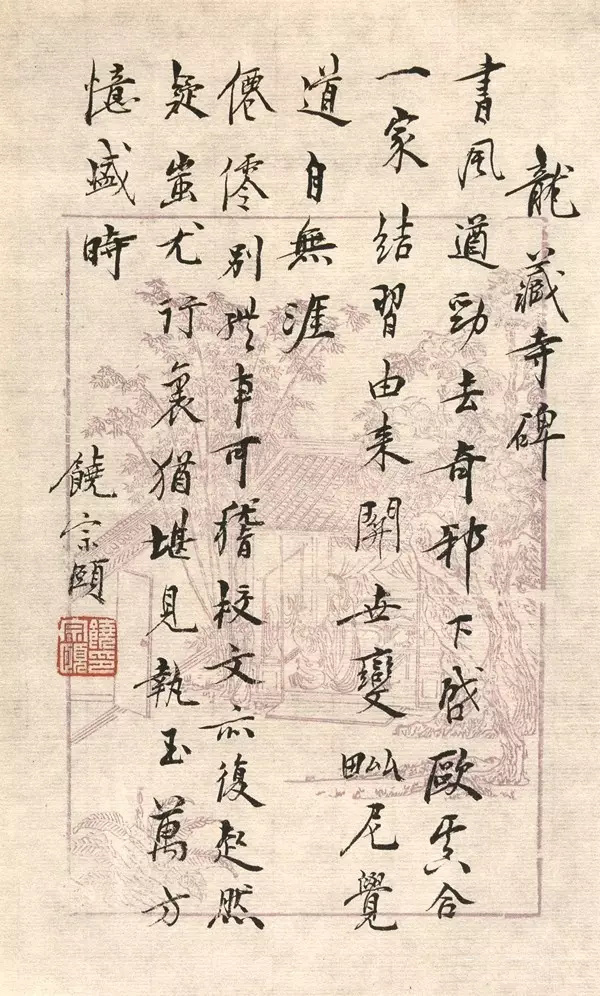

饶宗颐题跋

四.书风遒劲去奇邪,毗尼觉道自无涯

饶宗颐诗评《龙藏寺碑》曰:“书风遒劲去奇邪,下启欧虞合一家,结习由来开世变,毗尼觉道自无涯。仙零别体事可稽,校文亦复赵然疑,蚩尤行裹犹堪见,执玉万方忆盛时。”此碑之书法用笔遒劲多姿,结体中和宽博,方整有致,意韵幽远高古,有生涩古朴之美,古拙幽深之趣,无六朝俭陋习气,历来被称为隋代第一名碑。清杨守敬《评碑记》云:“细玩此碑,正平冲和处似水与(虞世南),婉丽遒媚处似河南(褚遂良),亦无信本(欧阳询)险峭之态。”杨守敬评褚遂良之《孟法师》“全从此(《龙藏寺碑》)脱胎,何云不类”。但与《启法寺碑》相比较,杨守敬又有其独到的见解,其云:“吾独取北齐樊逊书《孔庙》,及隋《常丑奴志》耳,《贺若谊碑》下开颜书,与北齐《龙门造象记序》开褚书,又皆次之,若丁书此碑(指《启法寺碑》)正与《龙藏寺碑》相比伦也,《龙藏寺碑》镌手不工,又在此下,而此碑运笔清回,似可胜之,若竟以冠六朝诸碑,亦未敢许也。因跋李宗丞所藏旧拓本,以义门所藏,诸前辈诧为希有,是以不得不核其实而言之。”《龙藏寺碑》碑文中亦有异体字、别体字问题,翁方纲与林钧持有不同意见,对此,林钧认为:“《赵芬碑》书法安雅沈炼,实与《龙藏》等耳,翁覃溪以‘研’寻百氏‘研’字讹作‘斫’,遂谓‘胥吏书’,不得比《龙藏》,不知北朝书多谬误。隋代犹未尽洗其陋,且‘研’之与‘斫’差在毫末,或刻者偶误,不得遽以为胥吏书也,即如《龙藏碑》,‘何人’作‘河人’,‘五台’作‘吾台’,‘谁怀’作‘谁坏’,不犹之失耶,何竟轩轾也?”金石家对《龙藏寺碑》的用字问题多有见解,林钧《石庐金石书志》载:“唯《龙藏碑》写‘何’为‘河’,虚舟诋为舛谬,按:诗景员维河笺河之言何也,可见隋人作字,犹存古义,虚舟一时失考之所致也。”清刘世珩校刊《金石文字辨异》及清杨绍廉撰《金石文字辨异补编》对《龙藏寺碑》之异体字、别体字等进行了收录与补校,有关《龙藏寺碑》异体字相关问题,这里不再赘述。

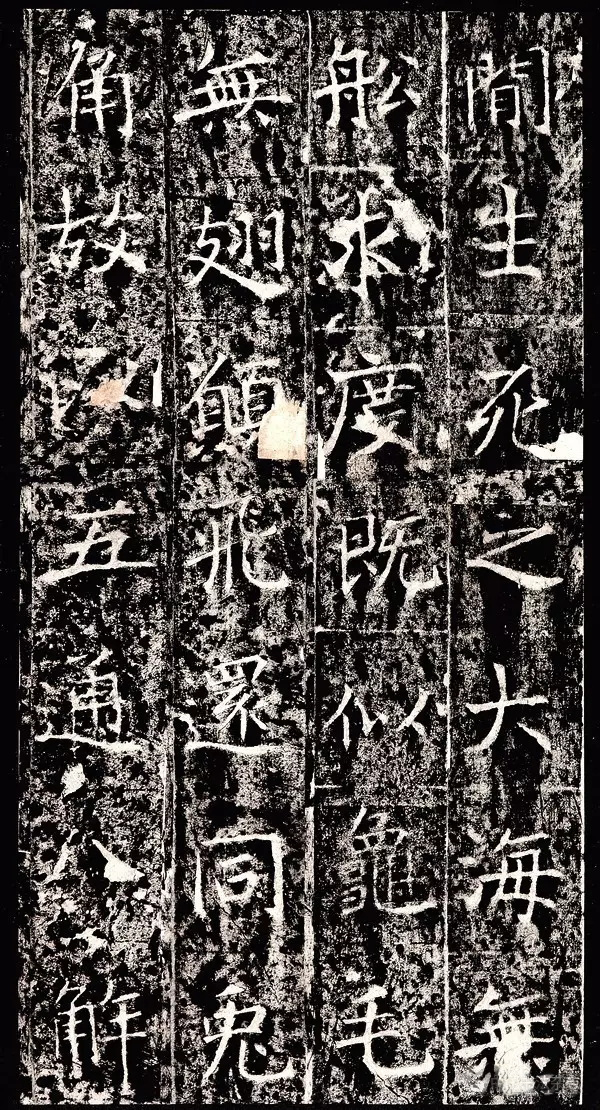

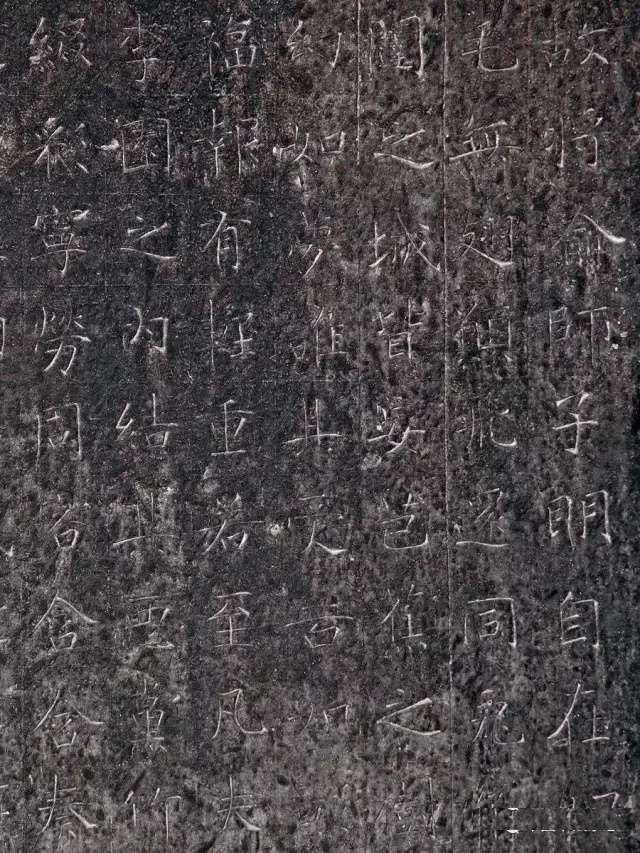

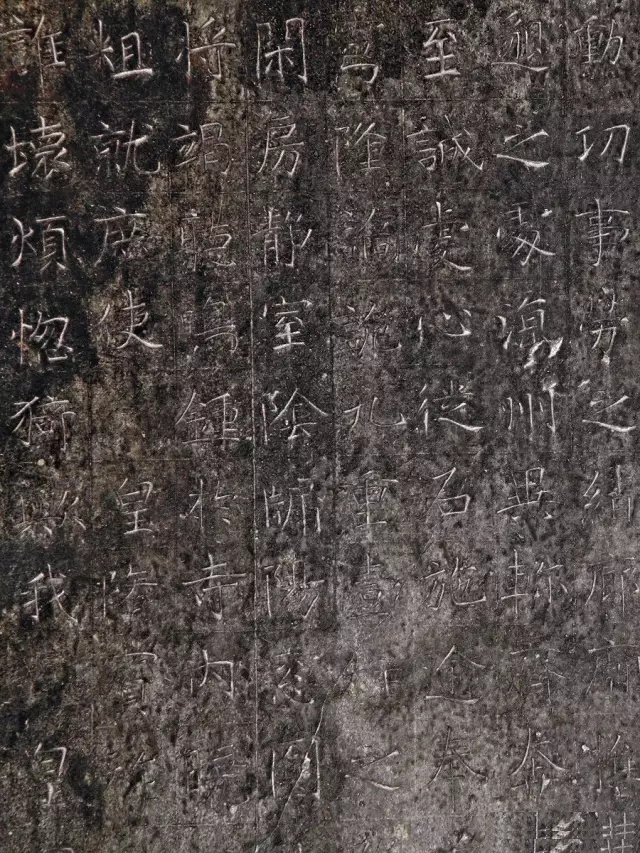

龙藏寺碑原石(部分)

隋《龙藏寺碑》是楷书发展史上的集大成者之代表,隋代书法以石刻最为丰富,且以楷书为主,“南北融合,客观上亦促进南北书风的相互交融,北方质朴、整饬之风渐弱,南方秀润、雅丽之风渐兴。”作为隋代南北书风融合借鉴的楷书典型之作,《龙藏寺碑》的书刻审美价值对唐代楷书大家的风格形成有着重要的影响,同时也对唐以后的书家楷书师法有着重要的借鉴意义。本文对《龙藏寺碑》的拓本流传问题做了相应的说明,如国家图书馆藏清拓《龙藏寺碑》、国家博物馆藏明拓《龙藏寺碑》,虽然大部分的存世拓本大多出现于拍卖会,但并不影响我们判断《龙藏寺碑》的书刻价值,以及《龙藏寺碑》在楷书发展史上的重要意义。

龙藏寺碑碑额(碑阴)

龙藏寺碑原石碑阴(局部)

伏庐旧藏清嘉道间龙藏寺碑碑阴拓本 选自上海书画出版社《龙藏寺碑》