诗与画的变形 ——从李白写心谈起

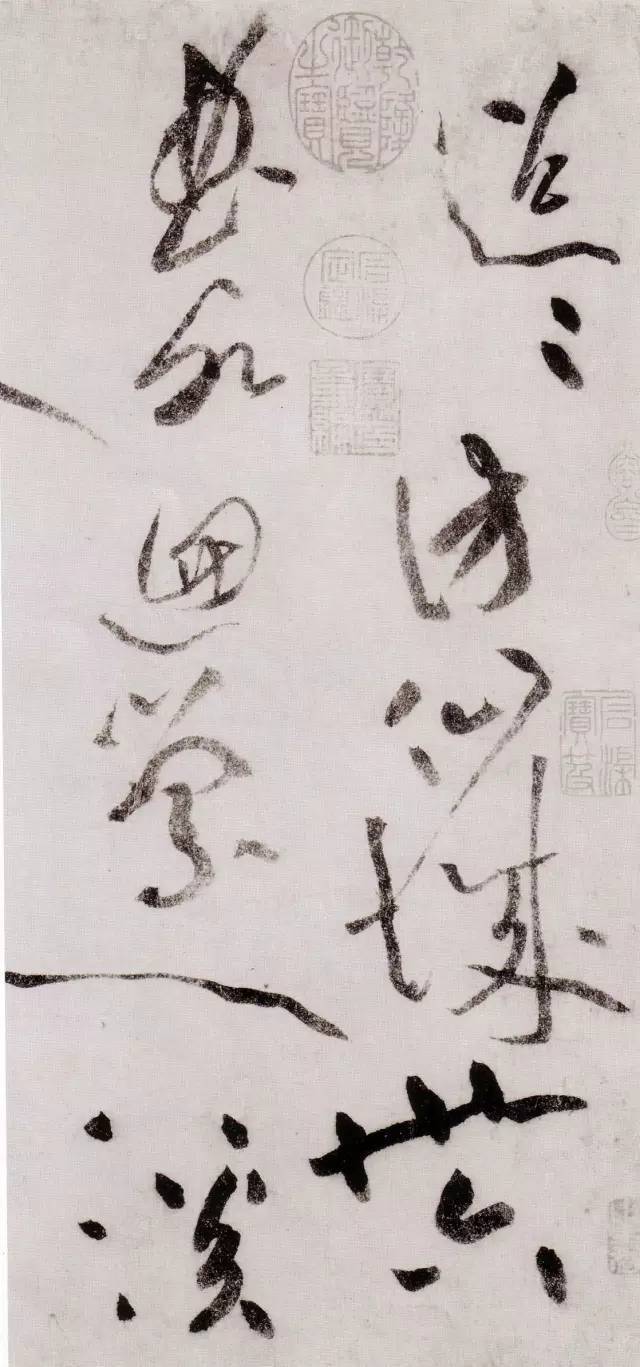

《渔鹰》 林风眠

这期,要品读的两幅名作是国画大家林风眠的《渔鹰》和石鲁的《高原放牧》。为什么要把这两幅名作放在一起品读,那是因为,这两幅名作都涉及国画欣赏和创作中的一个重要话题——“诗心和变形”。

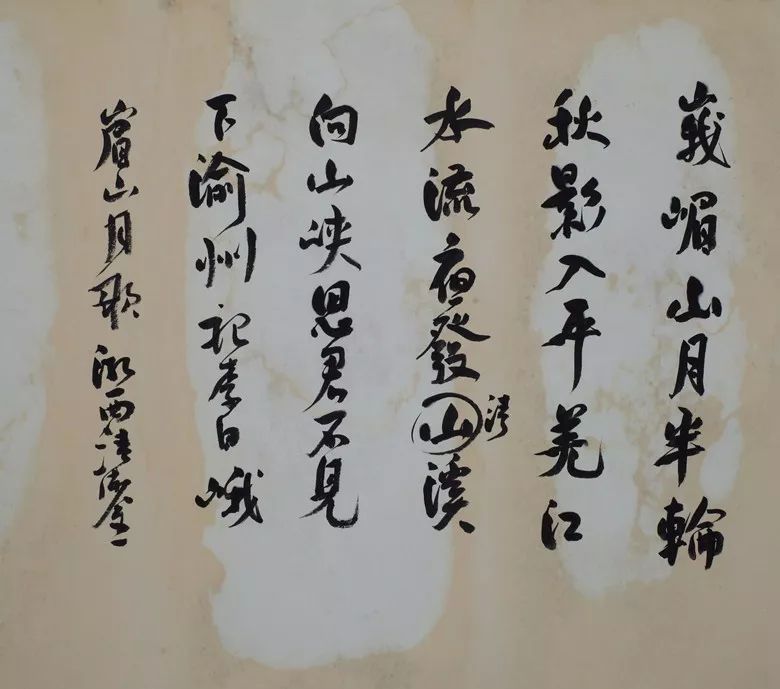

李白那脍炙人口的诗歌,历代咏唱不绝,给人民精神上带来了很大的慰藉,他狂歌、懊恼、欣喜、惆怅……总给读者思想的深潭卷起涟漪,让你不能平静。除了李白诗歌的欣赏价值之外,在李白诗歌章句的衔接中,也可以找到电影蒙太奇的手法: “狂风吹我心,西挂咸阳树 ——金乡送韦八之西京” ,李白的心像风卷柯条中颤抖的红叶,令人寒怆、悲凉。又: “南风吹归心, 飞堕酒楼前 ——寄东鲁二稚子” ,一片飞堕的红叶,足以表达怅然思归的心绪。 “归心落何处? 日没大江西 ——奔亡道中” ,在这里,李白的心又像残阳,没落西江。 “客心洗流水, 遗响入霜钟 ——听蜀僧浚弹琴 。” 一会儿李白的心又成了潺潺鸣泉中的红卵石,沐浴在“流水”与“霜钟”的交响之中。

月夜,都有这样的感觉:月亮常常随着人,你到那里, 它到那里。李白在《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中写道: “我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。”

在这里,随君西行万里的心,浩如皎月……

一颗心,在李白笔下,时而变作红叶,时而变作残阳,时而变作晶莹的卵石,时而又变作无瑕的明月……读后谁能不在李白给定的境界中神驰,去领略他的欢乐与心酸?

当然,在李白诗中的变形手法也表现在其他方面, 如在“陪侍郎叔游洞庭醉后”其二写道: “船上齐挠乐,湖心泛月归。白鸥闲不去,争拂酒筵飞。” 这里,月夜广阔的洞庭湖水面,被“齐挠乐”荡起的鳞鳞波光,在醉眼下飞动起来了,白鸥,不愿离去的群群白鸥,“争拂”小舟起舞,醉中的李白橹摇得越欢,越是“白鸥闲不去,争拂酒筵飞”。何止波光如白鸥,李白那广衣宽袖不更飘然在那水天一片的迷离之中吗?

水就是水行吗?不行。深夜也不会有“白鸥”、“争拂”。只有在艺术家的意中,那个水的形象是白鸥,李白又以白鸥为伍……诸如此类的例子,在历代诗歌中不胜枚举。

我国诗画都很讲究变形,似乎不变形者,诗情、 画意就不那么浓。

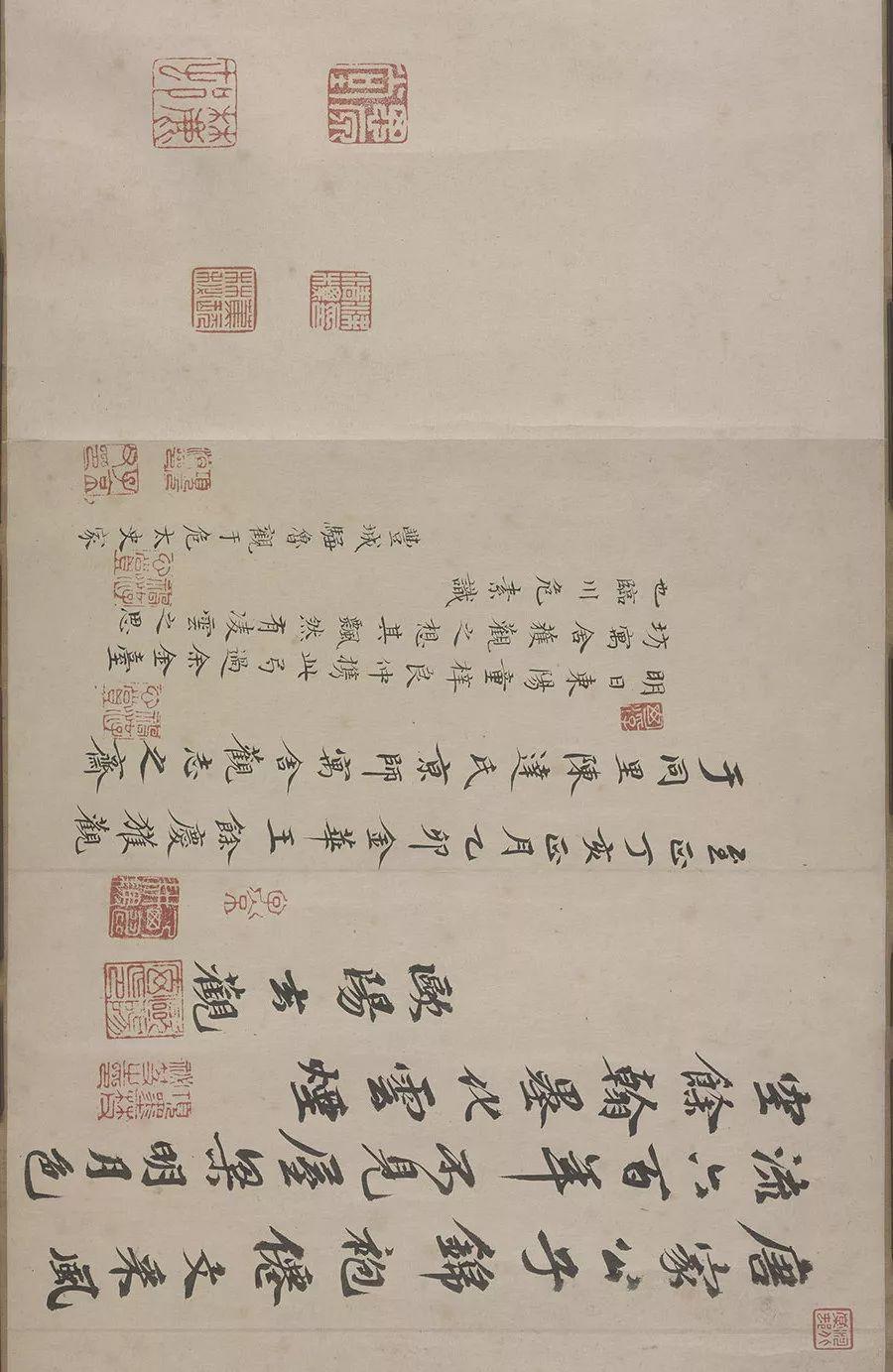

诗中变形,常以“比”的手法表现出来,借物咏情,是借助比物来表达诗人对被比物感情的。思维是靠形象的传递去表达。而画家则是将被比物与比物揉在一起,着力刻画两种形象“似与不似之间”的意象。至于似到什么程度与不似到什么程度, 那就看这种意象表现出来没有,看画面形象能否使观者在迷离中很快意识到形象以外的新的观念。

石鲁“高原放牧”一画,在羊群、 溪流的变幻中很快让人得出“丰盛”的观念。

林风眠画的渔鹰像渔夫一样挺立船头,都是有明确意象的。

假若诗好像黄色和蓝色并列,在读者心中产生绿色的效果, 那么画面则是直接绿色效果,我们常常可以在诗中(或其他文学作品中),吸取到营养,从他们的比和被比物之中得到启发, 李白写心就是很好的例子。

现代绘画强化了绘画的不可取代性, 人们在变形上做了深入研究,强调的不仅仅是情感,理念范畴,进而引申到自然科学界,这些作品,同样可以骚动观者情绪,起到艺术品的功能。领域的扩展,给绘画带来了新的生机,尽管科学、文化的发展,人们照样可以运用变形手法将比物之意寓于被比物之中, 传达阐述艺术家的一种新的思想。

谈到变形,难免出现类似哈哈镜式的机械变形。怪诞、滑稽的形象只能引起感官上的作用,作为艺术品的精神属性,也决定它必须遵循着“狂怪求理”这一原则,除了引起感官刺激之后,马上还要让人进一步思索,所谓“趣味深厚”,艺术生命力强,也就是有目的地将比体之意寓于被比体,更趋于意象罢了。