裘锡圭 | 金石收藏家的斋名与其藏品

金石收藏家所起的斋名往往跟他们所重视的本人藏品有关。我们见闻有限,在这篇短文里只准备谈谈清代以后的部分重要金石收藏家的这类斋名。

清代最大的,甚至可以说是古今最大的私人金石收藏家,山东潍县(今潍坊市)陈介祺(字寿卿,1813—1884),以“簠斋”之号著称于世。这个号就来自他为所宝藏的古铜器曾伯簠而起的斋名“宝簠斋”。曾伯簠为东西周之交的曾国国君所作。此人之名作“雨”下“桼”,一般隶定作“雨”下“黎”是错的。(参看方浚益《缀遗斋彝器款识》8·19)。此簠铭文提到伐淮夷等事,内容比较重要。而且簠铭一般较短,此铭却是例外。曾伯簠传世有两器。曾为阮元所藏的一器,铭文完整,共92字。陈氏所藏一器,铭文“皇祖文考”句脱“祖”字,器主的自称第二次出现时省去“伯”字而作“曾 ”,余同阮器。已发现的铜簠铭文以它们为最长。所以曾伯簠的重要性虽然跟陈氏所藏的毛公鼎不能相比,但确实还是值得视之为“宝”的。

”,余同阮器。已发现的铜簠铭文以它们为最长。所以曾伯簠的重要性虽然跟陈氏所藏的毛公鼎不能相比,但确实还是值得视之为“宝”的。

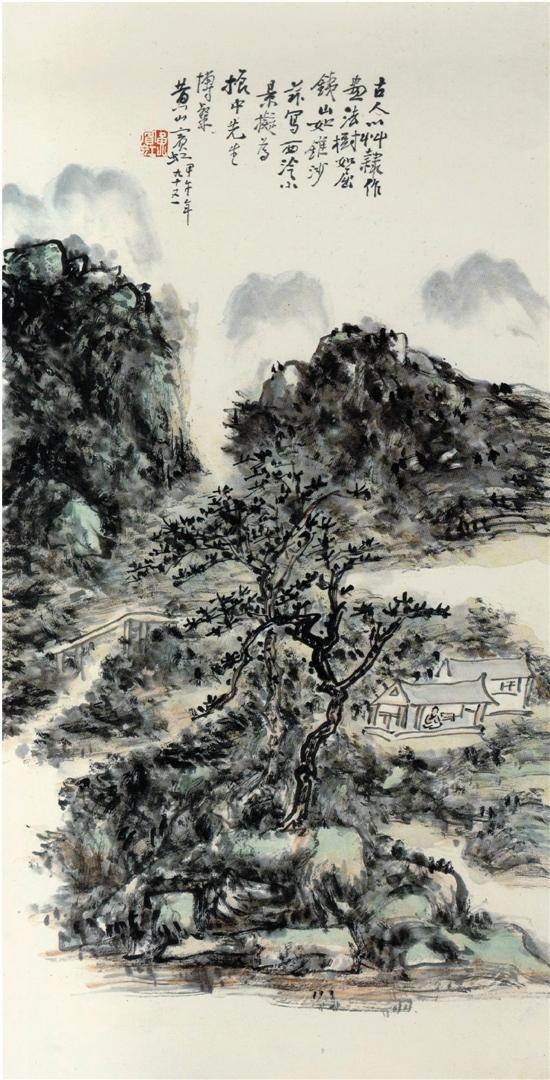

陈介祺藏曾伯簠盖(现藏中国国家博物馆)

陈氏所藏的有铭文的周代铜钟颇多,因此又有“十钟山房”的斋名(见图一:钤有“十钟山房臧钟”印的楚公钟拓本。“臧”通“藏”)。他所编的古印谱就以“十钟山房印举”之名行世。据陈氏曾孙陈育丞所写的《簠斋轶事》,陈氏藏钟较重要的有十一件,即邢人钟(亦称井人 钟)、

钟)、 钟(二器)、兮中钟、己侯钟、楚公

钟(二器)、兮中钟、己侯钟、楚公 钟(三器)、虢叔旅钟、古奇字编钟(即《两周金文辞大系》所谓者

钟(三器)、虢叔旅钟、古奇字编钟(即《两周金文辞大系》所谓者 钟)、许倪编钟(即《大系》所谓

钟)、许倪编钟(即《大系》所谓 儿钟。“许倪”为铭文中“□儿”二字之误释,“儿”前一字近人或释为从“辵”从“乘”之字),“举其成数颜其室曰'十钟山房'” (《文物》1964年4期54页)。此十一钟除上举最后一钟外,后来都为日本泉屋博物馆所购藏。滨田耕作编有《陈氏旧藏十钟(泉屋清赏别集)》,出版于1922年。

儿钟。“许倪”为铭文中“□儿”二字之误释,“儿”前一字近人或释为从“辵”从“乘”之字),“举其成数颜其室曰'十钟山房'” (《文物》1964年4期54页)。此十一钟除上举最后一钟外,后来都为日本泉屋博物馆所购藏。滨田耕作编有《陈氏旧藏十钟(泉屋清赏别集)》,出版于1922年。

陈氏所藏古印多达数千万,因此又曾起“万印楼”之名,所钤古印谱有题《万印楼藏印》者。

陈氏是收藏古陶文的第一人,其陶文拓片多钤有专用的斋名印,“用'三代古陶轩'者,秦前文字也。用'宝康瓠室'者(引者按:康瓠为陶器名,见《尔雅·释器》),两汉文字也。⋯⋯秦诏瓦量则用'古瓦量斋'、'集秦斯之大观'识之”(陈继揆《〈簠斋论陶〉序》,《文物天地》1994年5期12—13页)。

陈介祺书法及“十钟主人”印

陈介祺不但是大收藏家,也是极重要的金石学家,可惜迄今为止尚未看到能全面而深入地介绍他的学术成就的文章。

陈介祺的好友,编有《攈古录》的另一山东著名金石收藏家,海丰(今无棣)吴式芬(字子苾,?—1856)【编按:陈新指出,吴式芬的生年为1796年,我在为1988年出版的《中国大百科全书·语言文字卷》撰写的“古文字学”词条中(后修改为《古文字学简史》,已收入本书),已将其生年注出。此处漏标,是不应有的疏失】,以“双虞壶”为斋名。《双虞壶斋印存》就是著录其所藏古印的印谱。“双虞壶”指吴氏所藏的两件同铭的虞司寇壶,为周代虞国司寇伯吹所作(铭文摹本著录于《攈古录金文》二之三30下—32上,拓本见《金文总集》5768、5769)【《集成》15·9694、9695】)。

张政烺题耑《攈古录》

与陈介祺同时并与陈氏也有交往的南方金石收藏家,浙江归安(今湖州市)吴云(号平斋,1811—1883),有“两罍轩”的斋名,着有《两罍轩彝器图释》、《两櫑(同“罍”)轩印考漫存》等书。吴氏起这个斋名,是由于他收藏了两件基本同铭的春秋时代的齐侯壶(近人称洹子孟姜壶,器名虽提到齐侯但其器并非齐侯所作),并误把壶当作罍的缘故(两壶著录于上引《图释》4、5,铭文拓本见《金文总集》5801、5802【《集成》15·9729、9730】)。

吴云还曾以“二百兰亭”为斋名,着有《二百兰亭斋收藏金石记》、《二百兰亭斋古铜印存》等书。这一斋名是由于他收藏了大量王羲之所著《兰亭序》的传刻本而起的。

吴云像及自题斋名

行辈稍晚于陈介祺但与陈氏也有频繁的书信往来的晚清著名金石学家,江苏吴县吴大澂(字清卿,1835—1902),同时也是重要的金石收藏家。他的斋名“愙斋”来自他所藏的愙鼎。光绪二年(1876),吴氏购得一西周铜鼎,铭文中有“为周愙”之语。他读“愙”为“客”,考定为微子入周后所作,名之为“愙鼎”,并以之名斋(此鼎即见于《金文总集》1207【《集成》5· 2705】的“ 眉□王鼎”。从鼎的形制看,其时代应属穆王前后,实非微子所作)。吴氏汇集所藏金文拓本并加以考释的著作,就定名为“愙斋集古录”。可惜此书在吴氏生前没有完稿,吴氏死后才由门人整理成书,于1918年由商务印书馆出版,不但内容不完整,而且还有整理者臆增之处。

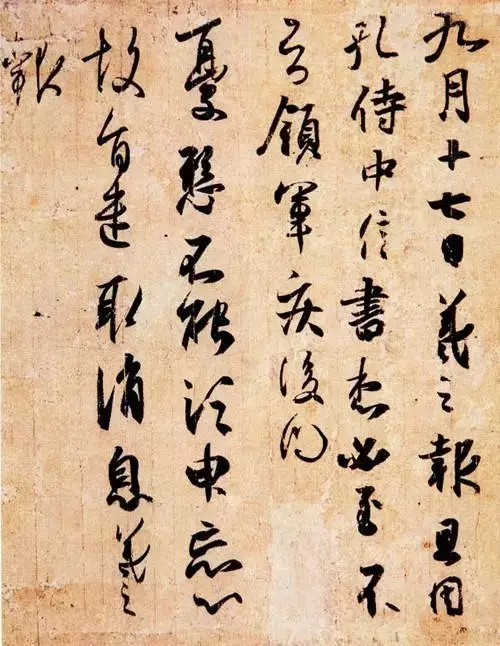

吴大澂书法

吴氏又因藏有古代铜虎符等物,起了“十六金符斋”的斋名,曾辑有《十六金符斋印存》。

清末民初以来最重要的金石学家兼收藏家,浙江上虞罗振玉(字叔言,号雪堂,实为江苏淮安人,上虞为祖籍,1866—1940),很喜欢根据所获古物(包括金石之外的书画等物)来起斋名。他曾因“得宋高宗、马和之唐风图卷,颜所居曰'唐风楼'”(甘孺《永丰乡人行年录》25页,江苏人民出版社,1980) ,因“得北宋拓苏书丰乐亭记……以'丰乐'名堂”(同上28页),因“得吴越投龙玉简”“颜所居曰'玉简斋'”(同上30页),因广收古墓所出陶俑等明器而名所居曰“俑庐”(同上34页),因得赫连勃勃所建夏国之“大夏真兴”钱而名所居曰“赫连泉馆”(罗氏辑有《赫连泉馆古印存》及《续存)》,方若《古化杂咏》误以“赫连泉馆”为“赫连泉舍”),因藏有北朝初年写本《大云无想经》残卷而题其居日本京都时所筑书库曰“大云书库”(上引《行年录》44—45页),因得唐代元结“聱叟”砚而“以'聱砚'名斋”(同上86页),因藏有清列朝皇帝翰墨而以“宸翰”名楼(罗继祖《庭闻忆略》64页,吉林文史出版社,1987)。晚年居旅顺后,初因藏有汉石经鲁诗残石,“颜山居之堂曰'鲁诗堂'”(上引《行年录》105页);后因六经残石皆备,遂易“鲁诗堂”之名为“六经堪”(同上107页。“堪”通“龛”)。又因先后得大小两觿,皆商代物,而起“双觿馆”之名(同上107页)。

王国维题罗振玉像

罗氏在民国初年辑有《磬室收藏鉨印》,又刻有“磬室”二字收藏印。晚年编有《百爵斋丛书》、《百爵斋名人法书》。“磬室”之名当因得殷墟出土石磬而起(器见罗氏所编《殷虚古器物图录》)。“百爵斋”之名当因藏有大量商周铜爵而起。

80 年代去世的著名古文字学家,辽宁海城于省吾(字思泊,1896-1984),也曾收藏过不少先秦青铜器等古物。他所曾收藏的精品中有吴王夫差剑(见《双剑誃古器物图录》上41【《集成》18•11637】) 和少虡错金剑(《金文总集》7735【《集成》 18•11696】),因此以“双剑誃”为斋名(“誃”通“簃”,意为楼阁旁的小屋)。其著作名称用此斋名的,有《双剑誃吉金图录》、《双剑誃古器物图录》、《双剑誃吉金文选》、《双剑誃尚书新证》、《双剑誃易经新证》、《双剑誃诸子新证》、《双剑誃殷契骈枝》等书。

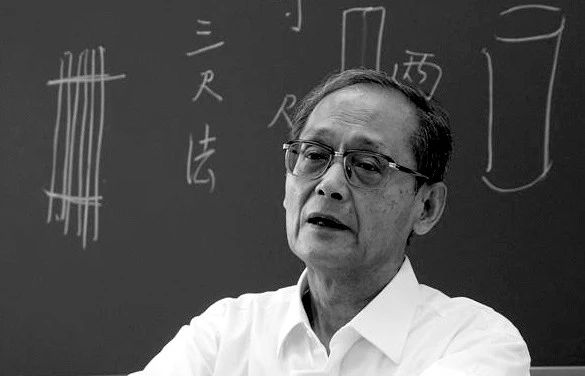

1983年于省吾与商承祚在香港

以今天的学术水平来看,上面所说的这类斋名,有的是有问题的。我们已经说过,两罍轩所以得名的齐侯罍,其实应该称为洹子孟姜壶。簠斋之名也有问题,因为历来被称为簠的周代铜器,据唐兰等学者的研究其实是古书中所说的瑚。

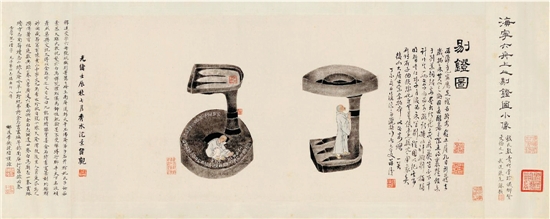

问题最严重的,是以鉴定殷墟甲骨文而著名的、晚清金石学家兼收藏家王懿荣的斋名——“石渠瓦斋”。北京大学图书馆所藏《石渠瓦斋藏瓦》(拓本)第一册有王懿荣自序,记其藏瓦经过,谓“癸未(1883)得'石渠'半瓦,因以名斋” (石渠阁为西汉宫廷中藏书之处,王氏认为所得为石渠阁遗瓦)。王氏所说的这个半圆形瓦当,其拓本见于此册中,瓦上的文字不能释为“石渠”,而应释为“后 (寝)”,当与同出的“孝大”半圆形瓦当合读(见图二:“孝大”、“后寝”二瓦拼合图)。陈直《秦汉瓦当概述》有下引的“孝大、后寝”一条:

(寝)”,当与同出的“孝大”半圆形瓦当合读(见图二:“孝大”、“后寝”二瓦拼合图)。陈直《秦汉瓦当概述》有下引的“孝大、后寝”一条:

按:此两半瓦从整范中打印分为两瓦,当合读为孝太后寝,不知所指为西汉之某太后。两半瓦必同时出土,王廉生(引者按:“廉生”是王懿荣的字)曾得两面,一九四五年,汉城(引者按:指汉长安城遗址)又出两面,为余所获。后寝,罗氏误释作后深(引者按:罗振玉《秦汉瓦当文字》1·30 下著录此瓦,称为“□□后深残瓦”),今订正。(陈直《摹庐丛着七种》355页,齐鲁书社,1981)

其言甚是。

王懿荣藏拓

各家收藏印往往用古文字,所用之字有时也有问题。如吴云“两雷(罍)轩”印,误以“辇”字充“轩”字(见图三)。又如旧误释燕国货币、玺印文字中作下引之形的“安”字为“匋”(参看拙文《战国货币考·八、燕安阳布考》,拙作《古文字论集》442页,中华书局,1992):

所见陶斋(端方斋名)收藏印中,“匋(陶)齐(斋)古匋(陶)”印前一“匋”字误用上引“安”字第二形,后—“匋”字误用其第一形。又有“匋(陶)齐(斋)所得”印,其“匋”字似是揉合一般“匋”字和燕国文字的“安”字而造出来的(见图四)。

愙斋收藏印中,最常见的一种用愙鼎的“愙”字(见图五:钤有“  (旧释“簠”,实为“瑚”)齐(斋)

(旧释“簠”,实为“瑚”)齐(斋)  (藏)古酉(酒)器”印和“愙斋”印的

(藏)古酉(酒)器”印和“愙斋”印的 父辛觯拓本。此拓本当是吴大澂得自陈介祺的,“陈氏藏器”四字为吴氏所题)。这个字究竟能否释作“愙”,近人尚有疑问,《金文编》就把它当作未识字收在附录里(见中华书局1985年版1224页)。这直接关系“愙斋”这一斋名的根据,已经不仅仅是印文用字正确与否的问题了。

父辛觯拓本。此拓本当是吴大澂得自陈介祺的,“陈氏藏器”四字为吴氏所题)。这个字究竟能否释作“愙”,近人尚有疑问,《金文编》就把它当作未识字收在附录里(见中华书局1985年版1224页)。这直接关系“愙斋”这一斋名的根据,已经不仅仅是印文用字正确与否的问题了。

来源 | 裘锡圭《裘锡圭学术文集》第三卷第482—486页,复旦大学出版社