宋代金石学的兴起对宋代书风的影响

一般来说,宋代是文人书法的成熟、繁荣时期,而金石学的兴起、成熟也是当时的重要现象。由于欧阳修的率先治学,影响所及,苏轼、黄庭坚等人在帖学之外亦致力于碑刻的研究,并汲取碑版书法的养分,形成了自家独特的书风面目。可以这样说,宋代书法不仅是帖学发展的时代高峰,也是最早碑帖结合的成功实践和典范。碑学书法其实在宋代已开先河,只不过宋代文人书家是将碑版雅化,碑学的影响从属于帖学潮流,并淹没于元、明帖学发展的时代潮流之中。

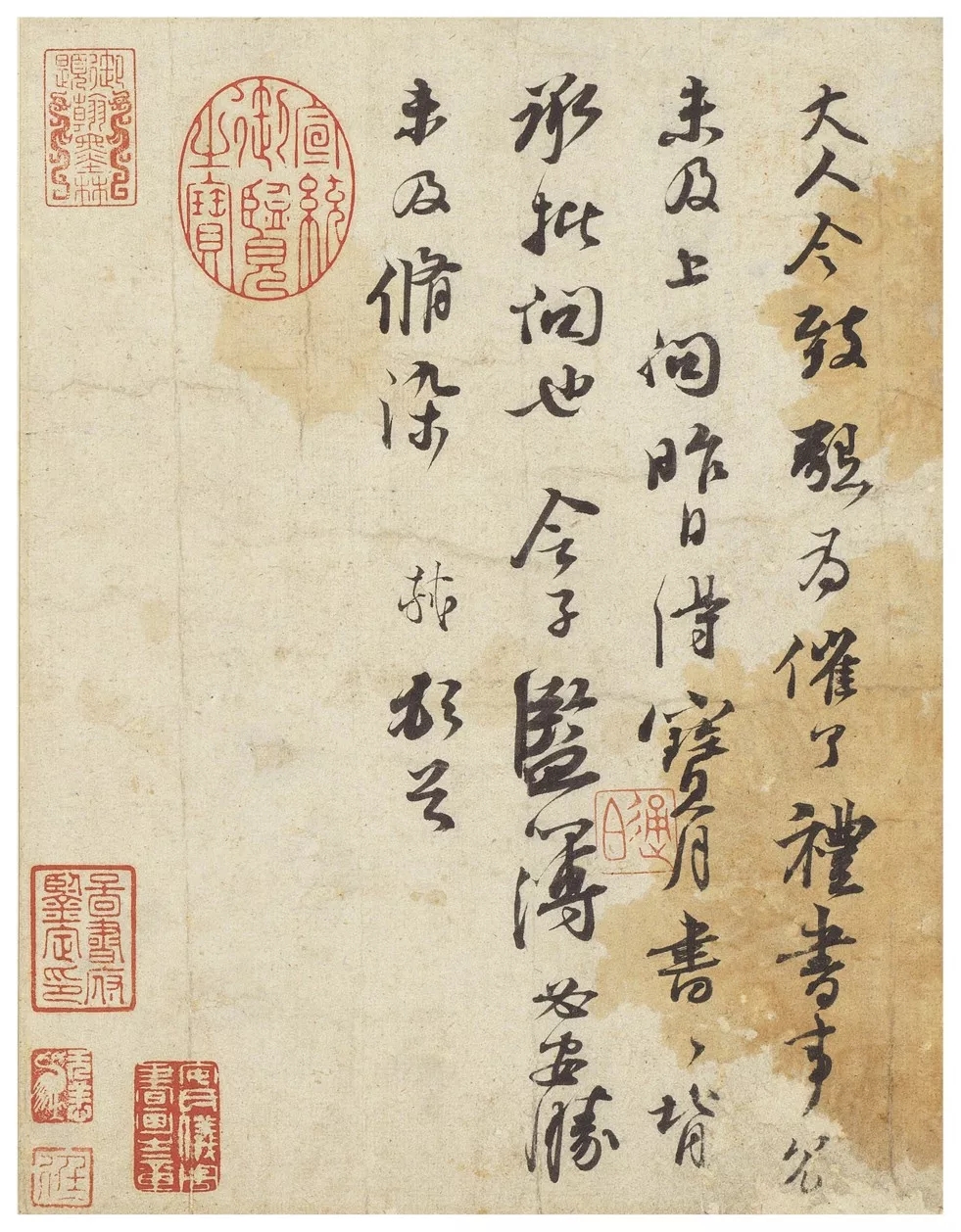

《瘗鹤铭》拓片局部

对出土的金石资料进行考证与研究,最早可以追溯到西汉。公元前116年,汉武帝得前代宝鼎,以为祥瑞,改年号为元鼎。隋初,颜之推根据长安出土的秦权铭刻,纠正了《史记·秦始皇本纪》中的人名错误,开利用出土金石资料证史的先例。至北宋时期,由于文人士大夫乃至皇帝的提倡,迎来了我国历史上第一个金石学的高潮,出现了一批重要的奠基之作。

宋代金石学的兴起,是与宋人对金石实物的集中保存与整理研究密切相关的。宋代法帖盛行,金石学在宋代法帖的摹刻与研究中也有所体现。

一、金石学兴起的背景

北宋景德元年(1004),宋真宗下诏,前代帝王陵墓、名臣贤士以及无主碑碣、石兽等,“敢坏者论如律”(《宋大诏令集》)。这对北宋中期以来文人士大夫对汉唐碑石进行著录研究起到了一定的促进作用。在收集拓本之外,宋人对碑石原物也加强了保护。但是,对石刻的破坏并没有因此得到遏制。《宋史》卷二八四记载,宋仁宗景祐年间,太后派遣宦者起浮图于京兆城中,前守姜遵尽毁古碑碣充建筑之用,“唐贤臣墓石十亡七八”。吴曾《能改斋漫录》:“元祐中,韩丞相玉汝帅长安,修石桥,督责甚峻。村民急于应期,率皆磨石刻以代之,前人之碑尽矣。”赵明诚《金石录》记《颜勤礼碑》跋云:“元祐间,有守长安者,后圃建亭榭,多辇取境内古石刻以为基址。”1922年《颜勤礼碑》在西安被重新发现,其一侧文字被磨平,作为建筑材料得以幸存。这还算幸运。那些完全被磨平的汉唐碑石,只能等同瓦砾了。类似的记录在宋人的笔记中还有不少。有感于这种耳闻目睹,宋人以著录、摹刻、字学整理以及题跋等方式,对金石文字进行了保存和研究,掀起了历史上第一个金石学的高潮。

欧阳修在《集古录序》中阐明了保存金石的意义,即“载夫可与史传正其阙谬者,以传后学,庶益于多闻”。他的这一观念,自提出以来,一直为后人所遵循。宋人编纂的一些金石学著作,目前能见到的主要有十余种,如《集古录跋尾》《集古录目》《金石录》《隶释》《隶韵》《舆地碑记目》《宝刻丛编》《宝刻类编》等。其特点是金、石兼录,而以石刻为主。据当代学者刘昭瑞统计,这些书中著录的石刻资料除去重复的,有五千五百种左右,而其中以跋尾、录文形式著录的不到五分之一,绝大部分都是以存目的形式来著录的。以这种形式著录的石刻,直到今日仍具有多方面的学术研究价值。

二、宋代刻帖与金石资料的保存与研究

自《淳化阁帖》开始,北宋刻帖盛行。刻帖的最初目的是为了保存名家法书,为学习书法之用。受法帖拓印流传的影响,从宋代开始也出现了一些利用摹写图形的方法专门保存金石文字的法帖。如薛尚功《历代钟鼎彝器款识法帖》、吕大临《考古图》、王黼《宣和博古图》等,主要保存青铜古器器形及铭文。收录出土金石碑版的丛帖,则以王寀于大观三年(1109)编刻的《汝帖》为代表。王寀虽有好异标奇的毛病,所刻往往摘录数行片语,但是《汝帖》中也保存了不少有价值的金石资料。如《商器款识》《诅楚文》《石鼓文》《芝罘刻石》《泰山刻石》《州辅碑》《吊比干文》《魏孔羡碑》,以及北齐、南朝的铭刻等,或笔画完整,或原石已佚,都赖此帖以存。又如南宋嘉定八年(1215)留元刚所刻《忠义堂帖》,专集颜真卿书法,碑帖兼收,其中对颜书《东方朔画像赞碑》《郭公庙碑》《放生池碑记》等的完整内容都据拓本进行了摹刻,其研究价值自是不言而喻。

值得一提的是,黄伯思《东观余论》、董逌《广川书跋》等书中增加了较多谈论碑刻书法的内容。如《东观余论》将米芾所著《法帖刊误》《秘阁法帖跋》全文收录,反映了当时法帖研究的权威成果。

三、碑林的诞生及宋人的重刻法书意识

我国历史上第一次有意识地保护石刻史料也始于北宋初期。据北宋建隆三年(962)所立《重修文宣王庙记》、北宋元祐五年(1090)《京兆府府学新移石经记》等记载,长安城内遗存的唐《开成石经》被迁入新城之内的国子监或文庙。之后唐玄宗御书《石台孝经》以及大批汉唐碑石陆续移来,促成了西安碑林这一闻名于世的石刻宝库的形成。

此前不被人注意的一个现象是,北宋在对古代碑刻进行集中保护的同时,还翻刻了一些前代的名碑,如李斯《峄山刻石》、虞世南《孔子庙堂碑》、李阳冰《三坟记》、张旭《肚痛帖》《断千文》、颜真卿《争座位帖》等,还增刻了北宋初期郭忠恕、梦英等书法名家的作品。上述碑刻一般因陋就简,刻于其他唐碑的碑阴。据学者路远的研究,著名的《集王圣教序》也可能是宋人的翻刻。

由上述所举来看,宋人翻刻的碑刻所据的一个主要标准,就是选择书法名家的作品。这与北宋时期刻帖流行的风气不无关联。

北宋熙宁年间,孙觉在湖州创建墨妙亭,将吴兴地区的汉唐碑刻进行集中保存并翻刻流传,其中有著名的汉代《三费碑》和颜真卿的许多碑刻。苏东坡为此撰《墨妙亭记》以叙其盛。苏轼还请文勋对《琅琊台刻石》据旧本重新摹刻,置于超然台上。这些做法,应该也是当时刻帖风潮下的产物。

苏轼、黄庭坚、米芾和蔡襄被称为“宋四家”,他们无疑是宋代书坛的杰出代表。当代书家马国权《宋代书势》说:“宋书唯意论非公,心造源生古法中。模晋窥唐开韵趣,苏黄米蔡各称雄。”说他们的成功在于师法晋唐,与古为徒,不无道理。北宋是金石学的兴盛时期,“宋四家”大都与金石学家有交集。如果从金石学角度来审视他们的书法,也许是一条新思路。

金石学兴起于宋,刘敞、欧阳修、李公麟、吕大临、赵明诚等都是著名的金石学家。金石学主要以古代青铜器和碑石(尤其是其中的铭文和拓片)为研究对象,以其订正经史、辨析文字,有时也欣赏其书艺。郑樵《通志·金石略》说:“三代而上,唯勒鼎彝。秦人始大其制而用石鼓,始皇欲详其文而用丰碑。”李瑞清说的“求篆于金,求分于石”,那是指秦汉以前。六朝以来,楷书也入碑,因而金石学也包括了唐楷。随着《阁帖》的盛行,考证法帖的真伪也成为金石学研究的内容。

欧阳修的《集古录》是现存最早的一部金石学著作,收录周初至晚唐五代金石拓本数千篇,编为一千卷,规模庞大。他在《跋王献之法帖》中说:“予常喜览魏晋以来笔墨遗迹,而想前人之高致也。所谓法帖者,其事率皆吊哀、候病、叙暌离、通讯问,施于家人朋友之间,不过数行而已。盖其初非用意,而逸笔余兴,淋漓挥洒,或妍或丑,百态横生,披卷发函,烂然在目,使人骤见惊绝,徐而视之,其意态愈无穷尽,故后世得之,以为奇玩,而想见其人也。至于高文大册,何尝用此?”这段题跋既论书法审美,又有人情味。这种做法也影响了“宋四家”。

“宋四家”中,苏轼与欧阳修关系最为密切。苏轼应进士科时,欧阳修为主考官,二人遂有师生之谊。苏轼一生受欧阳修影响很大。苏轼与李公麟过从甚密,常有诗文往还。李公麟博学多才,工诗善画,多识古文字。黄庭坚、米芾也与李公麟友善。李公麟的《西园雅集图》记录了李公麟、苏轼、黄庭坚和米芾等16人在驸马王诜家聚会的情景。这是典型的文人雅集。《苏轼文集》卷六十九“题跋”有《书篆髓后》,是为郑惇方《篆髓》所作题跋,涉及到金石学,但更多的还是法帖的辨正。如《辨法帖》《辨官本法帖》等,涉及到了山涛、卫恒、卫夫人、“二王”、庾翼、萧子云、唐太宗等。如《题山公启事帖》说:“此卷有山公《启事》,使人爱玩,尤不与他书比。然吾尝怪山公荐阮咸之清正寡欲,咸之所为,可谓不然者矣。意以谓心迹不相关,此最晋人之病也。”《题卫夫人书》说:“卫夫人书既不甚工,语意鄙俗,而云‘奉敕’。‘敕’字从力,‘馆’字从舍,皆流俗所为耳。”这里需要眼力和经验,而且还有学术。

苏轼擅楷、行、草,而尤以行书最为杰出。苏轼最善于学书,法帖学“二王”,更主要是学王献之,其《寒食帖》即可证明。其石刻主要学唐人,如颜真卿和徐浩。黄庭坚说:“东坡先生自比于颜鲁公。以余考之,绝长补短,两公皆一代伟人也。至于行、草、正书,风神皆极似。”黄庭坚是苏轼弟子,说他楷、行、草皆学颜真卿,也就是说苏轼的书法也得到了金石的营养。颜真卿继王羲之以后另立一宗,宋代书家无不得其沾溉。但苏轼受其影响主要在楷书上,他的字比颜书更丰腴雍容、更灵活。

黄庭坚对金石学思考得更多一些。他对《石鼓文》评价颇高,也颇有会心。《山谷论书》中说:“《石鼓文》笔法如圭璋特达,非后人所能赝作。熟观此书,可得正书、行草法。非老夫臆说,盖王右军亦云尔。”《石鼓文》为秦时书法,笔法高古。黄庭坚认为后来的楷、行、草都受其影响。这说明黄庭坚是有意追求高古。他又说:“周秦古器铭,皆科斗文字,其文章尔雅,朝夕玩之,可以披剥华伪,自见至情。虽戏弄翰墨,不为无补。”他看到的是青铜器铭文,即金文。他不仅喜欢文字,还爱其文章,因为当时不时发现青铜器铭文,欣赏把玩已形成一种风气。罗振玉说“泽古深者书自工”,是有道理的。《山谷题跋》中辨正法帖的就更多了。

黄庭坚的书法明显受金石学的影响,尤其是受《瘗鹤铭》的影响。《瘗鹤铭》为焦山刻石,应为南朝之物,对后代影响很大。黄庭坚曾说:“大字无过《瘗鹤铭》。”他的书法,尤其是行书,从《瘗鹤铭》中吸取不少有益的东西。如其结字上的中宫收紧,笔势上的向四周辐射,及用笔长枪大戟、舒展萧散等都取法于《瘗鹤铭》。

“宋四家”中,米芾是最有个性的人。他对篆、隶也有过论述,如《海岳名言》中说:“书至隶兴,大篆古法大坏矣。篆籀各随字形大小,故知百物之状,活动圆备,各各自足。隶乃有展促之势,而三代法亡矣。”米芾强调古法,说隶书破坏了古法。大篆字形大小参差不齐,笔画多的就大,反之则小,随物赋形,极具天然之美。而隶书破坏“六书”,合并部首,大小化一,古法荡然不存矣。文字发展变化是趋简的。隶书破圆为方、书写简易也是有利于文化传播的。米芾则显得有些保守。他在《海岳名言》中果断地说:“石刻不可学。”他认为石刻经过刻工的加工润色,已经不是原来的书写状态了,学书者必须根据真迹才能得趣味。米芾的说法固然有一定道理,但是在他那个时代,能见到真迹的有几人?名作上石,可以化身千百,更有利于书法的传播。

米芾是集古自成家,曾遍临古代法帖、石刻。他自述学过颜真卿、柳公权、褚遂良。他对“二王”也下了很大功夫,据说传世的王献之《中秋帖》就是他的临本。他是由唐入晋,取百家之长。他说:“去颜肉,增褚骨。发天秀,助神物。敢窃议,增骨突。”(《书法赞》)米芾的成功在于善于学书。他挑剔颜柳、指责“二王”,颇有禅宗呵佛骂祖的意味。

蔡襄学书是老实本分的。苏、黄、米、蔡的“蔡”应是蔡京,因其人品质低劣,故易为襄。蔡襄与欧阳修同朝为官,关系友善,时常切磋书艺。也许受欧阳修影响,蔡襄亦究心金石,崇尚古法。他在《论书》中说:“近世篆书,好为奇特,都无古意。”又说:“学书之要,唯取其神气为佳。若摹象体势,虽形似而无情神,乃不知书者所为尔。曾观《石鼓文》,爱其古质,物象形势有所思焉。及得《原叔彝器铭》,又知古之篆文或多或省,或移之左右上下,唯其意之所欲,然亦有工拙。秦汉以来,裁成一体,故古文所见止此,惜哉!”他赞叹《石鼓文》古质、《原叔彝器铭》自然灵活。但他认为二者有“工拙”之别,可见他也不是一味崇古。

蔡襄的书法,时人评价尤高,苏轼评其“本朝第一”。蔡襄取法多元,然楷书主要学颜真卿的石刻。他规规矩矩地学颜字,然而不死学,而是增加欹侧,有动感。正如李瑞清所说:“君谟无一笔不从鲁公出,无一笔似鲁公。”

“宋四家”与金石学是饶有兴趣的话题。正是他们与金石学有渊源,才崇尚古法,才各自取得骄人的成就。由于历史的局限,他们对金石还停留在审美阶段,创作的书体仅仅是楷书、行书和草书,没有在高古的篆隶上下功夫。他们并没有像清代书家那样自觉地学金石学,并融入自己的创作,高举碑派大旗。他们或许就是清代碑学的先声。

金石学的兴起可追溯到汉代学者对古文字的研究。汉代隶书成熟,但记载有从孔子宅墙壁中发现古文经书,因而就兴起了古文经学和今文(隶书)经学之争。所以研究早期金石铭文就成为一门经学附属的学问。汉末许慎的《说文解字》是对古文字的研究阐释,卫恒的《四体书势》是对古文的记述和审美赞颂,曹魏的《三体石经》是对古文、小篆与隶书的对照刊刻。这些都是其时对早期金石文字的关注。北魏郦道元《水经注》中有许多文字记载了各地所存古碑刻。北齐颜之推《颜氏家训》“书证”篇有对汉《徐整碑》的考证文字。传王羲之所作的《题笔阵图后》中说:“予少学卫夫人书,将谓大能;及渡江北游名山,见李斯、曹喜等书,又之许下,见钟繇、梁鹄书,又之洛下,见蔡邕《石经》三体书,又于从兄洽处,见张昶《华岳碑》,始知学卫夫人书,徒费年月耳。遂改本师,仍于众碑学焉。”许多学者以王羲之身处东晋不可能到江北看碑,遂认为王羲之此文为伪。但实际上,东晋与北方对峙,很多时候并不是以长江为界,而是以黄河为界。上述诸碑,王羲之是完全有可能看到的。即使所传书论作者不是王羲之,是成文于唐以前的伪托,但文中观点也说明南北朝或唐以前书家和学者已对碑学有所关注。

唐代是书法大发展、大繁荣的时代。唐代书家除了多论笔法,其实对金石学也多所关注。李隆基善写隶书,现立于西安碑林的《石台孝经》就是效法汉《熹平石经》而撰写的。因其倡导而兴起了唐代一个时期的篆隶书复兴热潮,涌现了像韩择木、史惟则、蔡有邻等隶书名家和直接效法李斯的李阳冰。晚唐韩愈关注《石鼓文》,撰写了长诗《石鼓歌》。但这些对金石的关注都很零散,金石学的真正兴起要到宋代。

说来蹊跷,宋代金石学的兴起是缘于欧阳修对古文的搜集整理。其为倡导古文,从典籍之外广为搜集吉金碑刻文字,倾一生精力编成《集古录》(据称有一千卷),并撰写了跋语成《集古录跋尾》十卷。其儿子欧阳棐接续父业,著《集古录目》二十卷。这一浩大工程开创出宋代研究金石学的专门学问。欧阳修在《集古录跋尾》中多次谈到他对北碑书法特征的认识。如其跋《鲁孔子庙碑》说:“后魏、北齐时书多若此。笔画不甚佳,然亦不俗。而往往相类。疑其一时所尚,当自有法。又其点画多异,故录之,以备广览。”其跋《北齐常山义七级碑》说:“文为声偶,颇奇怪。而字画亦佳,往往有古法。”其跋《北齐石浮图记》说:“碑文鄙俚,而镌刻时时讹谬。字有完者,笔画清婉可喜。”欧阳修初步发现了北碑碑文或用声偶骈文,而文字书法具有自成体系的奇特之美。欧阳修的弟子曾巩步其后尘,搜集整理撰写了书名更直截了当的《金石录》。随后又有赵明诚著《金石录》、无名氏著《京兆金石录》《天下碑录》《诸道石刻录》《访碑录》等。另外有吕大临的《考古图》、李公麟的《考古图》。王黼为宋徽宗编辑的《宣和博古图》,多为对金石器物的图形描绘和铭文拓取、记述、考释等。南宋则有陈思《宝刻丛编》、洪适《隶释》《隶韵》、王象之《舆地纪胜》、无名氏《宝刻类编》等。《舆地纪胜》则开启了地方志设立古迹名胜的“金石碑刻”条目内容。金石学之后逐渐成为一门显学。

欧阳修致力于金石搜集整理,但其书法风格一生只限于其所推崇的颜体;对金石碑刻,没有发现任何借鉴吸收的痕迹。“宋四家”中,蔡襄与欧阳修同时,情况也类似,亦多受唐代颜书影响,亦无借鉴碑版的痕迹。不过欧阳修对金石碑版的搜集整理,对他的学生苏轼等在书法上产生了影响。

苏轼《题遗教经》说:“仆尝见欧阳文忠公,云《遗教经》非逸少笔,……顾笔画精稳,自可为师法。”这个跋语说明,苏轼有机会得到欧阳修收藏古碑帖书迹的欣赏分享,并共同进行鉴赏。对欧阳修搜集到的《遗教经》,他并不赞成乃师说此作不是王羲之遗迹的观点,但认为无论其是何人手笔,只要笔画精稳完好,就可以师法学习。这表现了苏轼理性的审美鉴赏和取法广泛的博学态度。欧阳修欣赏这则《遗教经》很可能就像黄庭坚一样,因为其喜欢《瘗鹤铭》,也把《瘗鹤铭》说成是王羲之的手笔。在苏轼的题跋或论书诗等散见的书论中,我们并不能看到他明确的论金石碑版的文字。苏轼有过一首论书诗,说“我虽不善书,晓书莫若我”。这个“晓书莫若我”,其中的诡秘含义是否就隐藏着他暗自发现北碑的艺术魅力,并悄悄吸收化用之?苏轼是书法大家,也是碑刻铭文撰写里手。其博涉儒释道,对很多碑铭自然谙熟于心。著名的《表忠观碑》《齐州舍利塔铭》等都是其典型的碑铭书迹。而观其代表作《寒食帖》《渡海帖》等书迹,其中“泥”“户”“屋”“九”“庖”等字之撇、捺的拓笔舒展、斜画紧结的结构和笔势与洛阳《龙门造像记》魏碑别无二致,而与端严之唐楷则相去甚远。苏轼告诫米芾等要上溯于晋帖,但他并没有明确地说要取法北碑。

黄庭坚这位入门学士则是心领神会。他在肯定乃师“学问文章之气”的同时,潜心研究《瘗鹤铭》等碑版。在其一些论书题跋中,尝论及“先秦古器科斗文字”“李斯《峄山碑》”。而且,他以敏锐之思,及早发现了文人帖学的弊端。他说:“数十年来,士大夫作字,尚华藻而笔不实,以风樯阵马为痛快,以插花舞女为姿媚,殊不知古人用笔也。”他最早提出了“凡书要拙多于巧”的审美观,比一般认为是开启清代碑学审美观念的傅山“宁拙毋巧”论要早近六百年。黄庭坚喜爱摩崖《瘗鹤铭》碑版书风,并以之作为自己创新书风的依据。他称:“大字无过《瘗鹤铭》,小字莫做痴冻蝇。隋人做计终后人,自成一家始逼真。”黄庭坚以摩崖书《瘗鹤铭》融会帖学,终于形成了自己笔画厚实、雄逸、圆润、洒脱、从容,结字长枪大戟、纵横捭阖的黄氏行书书风。他与苏轼一道成为宋代开创时代新风的典范。这其中的一个奥妙就是其在欧阳修开创的宋代金石碑学研究风气下,自觉将碑刻书法应用于创作实践,从而取得了卓越的成功。

从米芾流传下的书迹看,其写过很稚拙的小篆文字。这应该是受这种金石学研究风气影响的结果。米芾曾说“石刻不可学”,从反面证明其时已有的学石刻之风气。

北宋之后,书家只是模拟苏、黄书法外形,却不明了其由唐崇晋的同时也借鉴、汲取了北碑的营养,因而只能是徒得其外貌一二,终难得其神髓。而刻帖的兴盛又将宋代兴起的这一重要书法传统淹没,致使元明之后,虽仍有学者致力金石学研究,但书法创作每况愈下。直到清代朴学兴起,文人帖学走向死胡同后,金石学在持续深入传承发展中,终于又进入书家取法的视野,迎来了书法发展的一个时代性历史转变。