当今草书创新的思考

草书创作现状

当今草书的创作,从作品的质量或水平上看,许多作品很难令人振奋、让人驻足。尤其是近十年以来,以“二王”为主导的书风充斥着整个书坛,成为有目共睹的时尚书风,当代书坛迎来大一统的同时,也迎来了千人一面的问题,殊不知这一书风就是“书谱”“淳化阁”等书风的表面化。一味地临摹、泥古,而缺乏创新,从某种意义上讲,是削弱了书法的创新精神。[1]

除帖学书风的草书之外,还有一些作品与当代一些著名书家的书法风格相接近,如聂成文、胡抗美、张旭光、刘恒、薛养贤、陈海良等书家。为了能入展或获奖,这些书者急功近利、多快好省、乐此不疲地“抄袭”“模仿”当代著名书家的书风。这说明,名利使他们丧失了创新的信心与能力,这如同食用别人嘴里嚼出来的“剩饭”,有何营养价值?

当然,我们从展厅中也能观察到一些作品既不像“二王”书风,也不像当代著名书家的书风,更不像古代书家的书风,我们把这类作品称之为“其他”作品。这些作品的确不够成熟,甚或说还不如以上几类作品成熟,风格也无明显特征,格调也不高,线条既不丰富,技能也不精湛,仅仅是凭着稍有的一点功力,完全是自我意识下的习惯性的书写,暴露出强烈的书写习气,也无创新之意。

其实,无论是千人一面的“二王”一系行草书,还是模仿名家的作品,本质上都是“趋时贵书”的现象,因为“二王”一系的行草书也是由名人效应所引起的。陈忠康、王义军等取法“二王”一系的书风在全国展获奖之后,也把书坛的“二王”热现象,推向了一个新的高度。陈忠康受追捧实则源于其在全国第六届书法篆刻展获奖,以及全国第七届中青年书法篆刻展获一等奖。其实,当代书坛草书创作繁荣的表象之下,反映出的也是草书创新的乏力。

创新的突破口

当今时代是一个变革的时代,世界多极化、信息网络化、经济全球化和文化一体化成为当代社会的主要特征,表现在艺术上,即为各种文艺思潮的盛行,存在多元的价值倾向。对于书法,人们不应再死守目前的僵化模式,而是应从不同的角度,不同的层面,不同的领域去认识、挖掘、思考,形成多元化的艺术表现。但是,从当今大展的草书作品来看,事实是二王“新帖学”流派书法作品愈来愈多,甚至成为当代书坛的主流。这与当今社会多元文化价值取向是相悖的,当代书坛应该是一个流派风格纷呈、多元化创作的格局,要突破长期以来“二王”小行草一家独秀书坛的局面,应强调以作品个性与艺术性为目的,开拓除二王书风以外的行草书风。

王羲之本身也是创新的代表,提倡多种书风的融合,其在《题卫夫人笔阵图后》云:

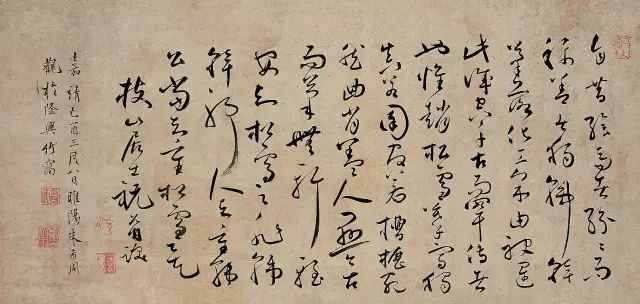

失书先须引八分、章草入隶字中,发人意气,若直取俗字,则不能先发。予少学卫夫人书,将谓大能;及渡江北游名山,见李斯、曹喜等书,又之许下,见钟繇、梁鹄书,又之洛下,见蔡邕《石经》三体书,又于从兄洽处,见张昶《华岳碑》,始知学卫夫人书,徒费年月耳。遂改本师,仍于众碑学习焉。 “若直取俗字,则不能先发”,当今草书何尝不是这样,草书的创新应该广收博取,而不应该只是独取一家,或趋时贵书。王羲之所云恰恰为我们当今的草书创新找到了突破口—碑帖结合,应关注对汉碑隶法的撷取。当代书坛碑帖融合的书风较少,碑学领域有着较大的创新空白,除上世纪初民国时期出现的一些碑帖融合的大家,如沈曾植、吴昌硕、齐白石、于右任、林散之等,当今较少有碑帖融合成功的书家出现,所以当代书家应该在碑帖融合的领域中思考如何创新,并形成自己的风格。

事实上,碑帖融合的书法创新较之帖学书法创新容易得多,因为碑帖融合的书法风格一般表现为雄浑、朴拙、阳刚之美的特征;帖学书法风格一般表现为清秀、婉约、飘逸等特征。从技法层面来看,碑帖融合的书法相较于帖派书法要粗糙一些,所以碑帖融合的书法留有空间较大,而帖派书法创新的空间较小,难度相当之大。正如苏东坡言之:

智者创物,能者述焉。君子之于学,百工之于技,自三代历汉至唐而备矣,古诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而今之变,天下之能事毕矣。 碑帖融合的书法创新空间较大,所以当代书法的创新空间最大的莫过于碑帖融合的书法。

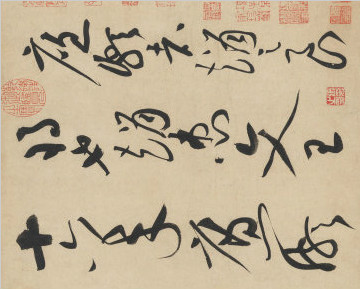

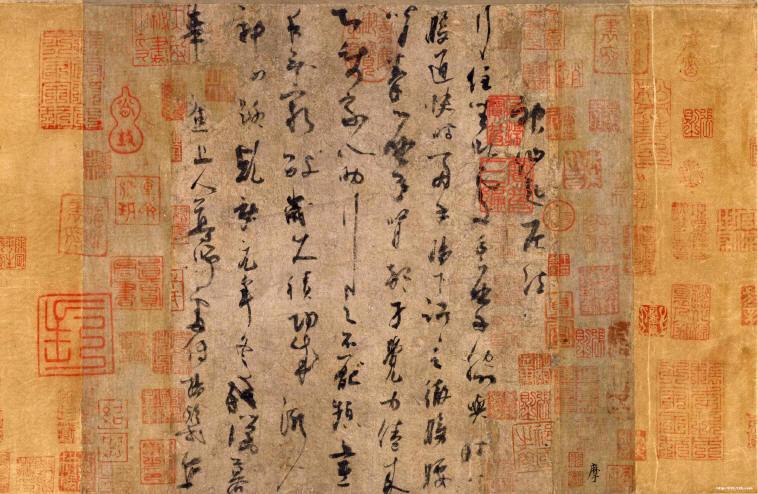

草书史自古至今发生了两次大的审美转换:一是帖学的审美转换。唐代的张旭、怀素集张芝、王羲之、王献之草法之大成,创为狂草;而后,宋代黄山谷以禅意入书,变旭、素草法,长枪大戟,引入狂草;明清时期徐渭、王铎、黄道周、倪元璐均强化笔触的力度,尽管以碑法强化帖法,但仍是以帖为主的狂草。二是由于清代碑学的影响,一些草书大家融入碑法,如康有为、蒲华、于右任、林散之均在帖法的基础上融入碑法,以碑化帖,形成了以绵劲迟涩的线条表现拙肆雄浑之势。清代至现代以来真正能称得上草书大家,从书史的高度来衡量,可观者几稀,尤其是碑学的切入,并以碑化帖的草书大家更少,如康有为、于右任、林散之可堪称碑帖融合的草书大家。

从整个书法史上看,唐代草书已达到不可逾越的高峰。宋代黄山谷的草书,以及明清的草书大家已成为历史永驻的丰碑,在帖学的范畴中,我们很难与古人抗衡。从近代书法史来看,由于碑学纳入了人们的视野,碑帖融合的大家代不乏人,如金农、何绍基、赵之谦、蒲华、康有为、沈曾植、于右任、林散之等,他们虽未达到历史上至高点,但在书法的创新层面上来说,已独树一帜。由此看来,书法的创新,碑帖融合便是可取之道,应该说这是一个时代书法创新的研究课题。

在创新的过程中,既要分梳碑帖两大体系在草书领域的不同表现,又不能单一地表现帖派书风或碑派书风,而是把碑帖融合在一起。正如沈鹏所说的那样:

长期并存的碑帖之争,倘撇开无关大体的片面观点不论,实际上促进了对全面继承传统的认识,碑与帖,既有工具材料之别,也涉及到方笔与圆笔、藏锋与露锋、雄强与秀丽、壮美与优美众多技法与审美趣味。碑与帖,不应相互排斥,各自禁锢,而应当融合互补

在这一点上,康有为的草书对我们的启发较大。康有为把北碑纳入大草之中,线条迟涩绵劲,并有北碑之骨力。事实上,清以来的书法大家碑帖融合均以北碑为旨归引入大草,很少书家以隶法融入大草之中。

实际上,草书是与篆书、隶书相通的,唐代的怀素、宋代黄庭坚等就进行了这方面的实践:

近时士大夫罕得古法,但弄笔左右缠绕,遂号为草书耳。不知与科斗、篆、隶同法同意。数百年来,唯张长史、永州狂僧怀素三人悟此法耳。 因此,可以以怀素《大草千字文》为基础,弱化了唐大草的圆劲与外求势力,并糅入王铎大草之格局,在迟涩上与古人争锋。大胆地汲取汉碑隶法,隶法的融入使其草书不仅具有了明清草书的厚度,而且具有较强的生涩感,这种以浑厚而生涩的线条成为傲人之处,也是草书有别于明清草书的不同之处—明清草书厚而不涩。汉碑隶法的撷取引入大草,不仅迟涩绵劲,而且还有生涩幽拙之意蕴。由此可以看出,当代草书家应对碑学有独到的见解,回避碑学复兴以来泛化的审美取向,打通碑与帖的悬隔,并以汉碑隶法之生涩作为线条、风格营构的原点,这是草书不同于草书史上任何一家草书的卓然之处。当然,草书用笔不应过于拗折,枯墨偏多一定程度会影响草书之气韵,弱化整体风格的大气苍浑之境界。

应该说,多元表现是我们当代书法的主题特征,应该呈现出各种流派纷呈的局面。所以,要突破“二王”独秀书坛的局面,必须强化作品的个性与艺术性,使之能出现多元表现的艺术风貌。