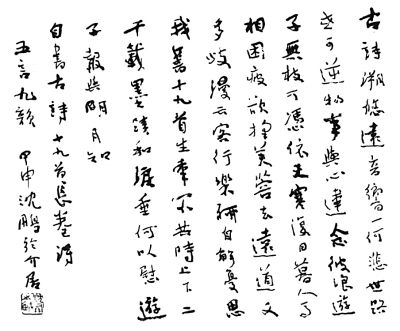

沈鹏| 传 统 与 “一画 ”

传统与“一画”

沈鹏

留心当代书法,最引起关注的问题大约莫过于承传与出新。

矛盾的双方统一于书法本体。传统对于当代书法,是取之不尽的伟大源泉,也是十分沉重的压力。说源泉,容易接受;但要认识书法源泉的伟大究竟何在,如何汲取,如何使伟大传统在我们手里不仅是保存,而且要开拓,发扬光大,又成为难题,成了压力。

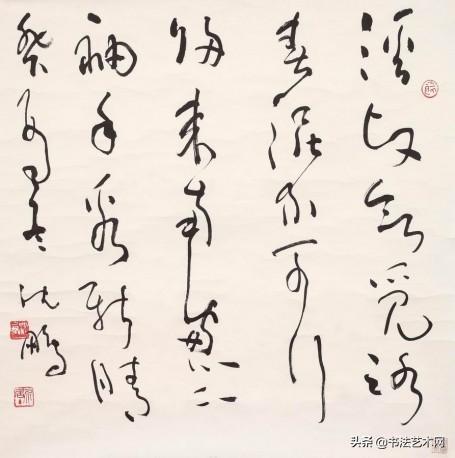

传统是如此丰富、多样,使我们望洋兴叹。纯从风格的意义来说,一般不要赋予主次与高下之分。比如词章的豪放与婉约,事实上在许多作家笔下虽有侧重却并不单一。传统书法的碑与帖,还有简牍、经书、砖瓦陶文……都各有存在的理由,善学者取其一端,更加以融会贯通。再从历史的眼光看,传统的生命力是在发展中形成的。正如儒学从孔子发端,经过历代的加工改造、充实,其中又纳入许多的流派,后来的儒学与最初孔子的学说有很大差异。被尊为“书圣”的王羲之,到今年诞辰刚好1700周年,连同王献之,形成一个很大的流派。说它大,因为其中包括了许多的支流,每个支流都取“二王”的某种长处,再融合其他,形成自家面貌,在共性中发扬个性,在个性中体现共性。今天我们谈“二王”书风,在观念上已经远远超出王羲之范围。王羲之以后,每个时代都有了那个时代对“二王”的阐释角度,虽然像《兰亭序》以及众多王氏笔札仍然是学习典范。历代众多的王羲之的追求者和积极创造者为丰富王氏流派做出了重大贡献,由此也再次证明继承必须是积极的继承,惟有积极的继承才是真正的创造。在当时为“流”者,于后来则是不竭的“源头活水”。明末明初的傅山、王铎都宗“二王”,却各具个性,在不同程度上丰富了“二王”流派。傅山又宗颜真卿。傅、王也成了一个支流的创始者。

传统也有消极因素。虽说从纯粹风格的意义上不必分主次高下,比如对王羲之这样一个庞大的流派,如果人为地以此为界限,分别是否“正统”与“主流”,便违反了艺术规律。但可能由于某个流派历史上评价高,从之者众,便影响我们的思维定势。今天我们都需要从书法本体的意义上审视某个派别生命力的强弱,艺术性的高低,人文内涵的多少。传统中的消极因素,往往表现为开创时生气勃勃,因崇拜者众成为不可逾越的偶像,逐渐消失了原有的锐气,进入了末流。

从王羲之到赵孟頫,历经近千年,又过300年,出现董其昌,这中间名家辈出,帖学呈现了鼎盛时代,接着乾隆以赵、董为模式,迎合宫廷需要,出现了帖派的末流“馆阁体”。清代碑学的兴起自有其历史的合理依据。那种由盛而衰的势态,历史上的大家如颜(真卿)、柳(公权)、欧阳(询)、赵(孟頫)等流派都遭遇过类似的命运。总有不少缺乏创造意识的追随者使前人的开创徒具躯壳。然而真正有生命力的流派不会因此消沉下去,善于创造者会另辟蹊径,进入柳暗花明又一村的新境界。这里重要的是不断融合、继承、扬弃,适应并提高群众的审美观念。

书法流派也即承传的多元性质,应是容易被忽略甚至误解的一个问题。“二王”为代表的帖学诚然在历史上占据重要地位,但并不因此成为理所当然的正宗,并因此必须成为继承的主流。历史上的“诗圣”、“画圣”等,如同“书圣”的存在,恰恰是为文艺发展开辟了广阔途径。每个时代都在前代的基础上增损补缺,创造时代所认同的风格。也有的艺术创造一时不被认可,从长远来看涵盖历史,有超前意识。照董其昌所说“晋人书取韵,唐人书取法,宋人书取意”,唐人的书法非无晋人之韵,宋人的书法非无晋唐人之“韵”与“法”。所谓晋、唐、宋的特点是那个时代所特具的个性即特殊性,以宋四家苏(轼)、黄(庭坚)、米(芾)、蔡(襄)而论,决非无法,只不过不要唐人那个“法”。或者更确切地说,他们已将唐法融会到自己的笔墨之中,成就了新的法度。我们不必以唐书要求宋人,同样也毋需以历朝历代甚或某家某派的书法标准衡量后来者。宋代对于晋、唐各代来说有特殊性。苏、黄、米、蔡对于宋代的共性来说又各有特殊性,没有特殊性即失去了存在的价值。

按当前现实,我们还是要弄清承传与出新的辩证关系。上面所说晋、唐、宋历朝历代以及各流派都是在继承前代、前人的基础上发挥创造,照说我们今天可资借鉴和创新的天地比起古人是大为扩充了,何况现代化的印刷术还提供了极为方便的条件。而事实并不尽然。正因为我们面对的遗产太丰富,太精深了,实际上我们继承的只是其中极小的那一部分,而我们还有许多思想阻碍,对书法艺术的精萃缺乏理解,以致迷失了书法自身。

对传统的理解局限于单线思维,拘于某家某派。(这是古人学习与评论书法的一个不足,至今仍有影响。)远没有做到取精用宏,进入“通变”的程度,距离“拿来主义”的气魄还有很大距离。面对古人高度的创造,我们叹为观止,于是匍匐膜拜,甚而误认为书法的创造已经被古人达到极至,不可能再有大的作为。似乎除了承传之外,再谈出新便成为一种奢望。

“一尺之锤,日取其半,万世不竭”(庄子),我们的书法果真会有穷尽吗?

有两种情况,一种但求外形“完美”,另一种随意变形而心中无数,“任笔为体,聚墨成形”(孙过庭)直到将汉字解体,都可以看作是对积极的继承缺乏信心的表现。

书法与别的艺术(如绘画)结合能否产生新的品类,也许不必过早地否定。但是,以汉字为基础的书法美的生命不会止息。

书法以文字为体,文字是书法的第一推动力。现今出土的商代以前的哪怕还没有得到确切辨认的文字,可能具备了美的雏形。先秦文字甲骨文、大篆的作者,没有后来的书法理论为先导,却深知书法美的奥妙,不然《散氏盘》不会有那种“众星丽天”的感觉。甲骨文的神秘感,不仅在内容,也还在于它透露出来的艺术直觉。早斯文字显现出来的美感决不逊于后来。历经字体的嬗变,由甲骨、大小篆、楷(含魏碑)、行、草(今章二体),字形与笔法大大地拓展了,各体之间字形与笔法的融合,各流派之间风格的互相融合,使书法的源流十分丰富。

但是,如果对书法的理解不深,不去深入体察书法美的真谛,书法也会使人觉得“简单”,总是那么几种形态,那么几种笔画,连同工具(笔、墨、纸)也会使人觉得单调,久之甚或厌倦。这种情况,即使在经历过较长时间磨练的爱好者身上也会出现。他们对书法的认识,多半停留在书法的表层,从创作与理论可以辨识出来。

世间貌似最简易者,其实往往是最繁富的。人有二万亿个细胞,人体各部分的细胞有共性,也有特性。从一个单一的细胞,可以测知人的全身状况,包括健康、气质、遗传密码等。书法的最简单也是繁富者,莫过于“一画”。一画者何?仅从字面上,而不从书法本体的意义上,是难以深入理解的,更何况对于“一画”的理解也没有穷尽,正如我们对细胞的观察和认识远没有穷尽一样。

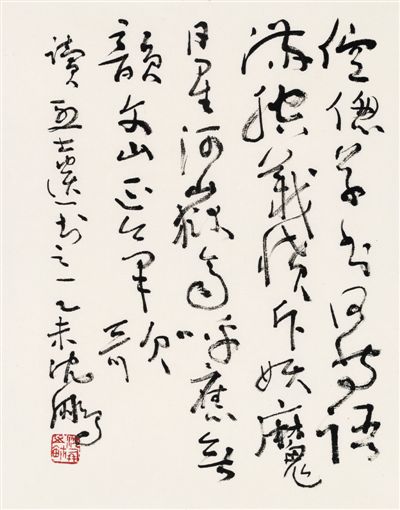

“一画”是线。西方的画家,从波提切利(1445-1510年),到莫迪里阿尼(1884-1920年)到马蒂斯(1869-1954年)、毕加索(1881-1973年)等等,都有出色的线的描画本领。线在生活中并不存在,在绘画中是人们观察客观对象,界定客观对象使用的手段。儿童是人生的起始,儿童作画,便是以线为观察和表现手段的。从远古留下的岩画、洞穴壁画,可以看到“线”也是人类最早认识和再现客观对象的手段。线可以说是体现在人的视觉艺术中最初的直觉。在中国传统画中,“骨法用笔”既以线为界别物体的手段,也赋予了“线”以独立的欣赏价值,后来的“十八描”便是。

比之绘画,书法中的线条具有纯粹抽象、独立的性质。书法的线条构成字形,所有的字都离不开线条,但线并不依附于外物,线贯穿于全部书写之中,由一画、二画、三画以至万画。线在运动中发展、丰富,实现完美的篇章。

线的由少到多在量的变化中显示丰富多样,这一点比较容易被接受,但我们的认识却要深入到线条的本质,再去体会线条的一画扩充到万画的丰富多样性,我们会惊奇地发现线条的多样丰富性不但在“万画”,恰好就在“一画”之内。

——中国书法的线,是无数“点”的集合体。虽然对于一般的线也可以作如是观,但中国书法的积点成线,却表现为无数“点”的相互依存、抗衡,又相互拒斥、渗透,这种特殊的力的作用,与中国书法的物质条件纸、笔、墨有着密切的关系。毛笔蘸墨在纸上运行产生这种效果,培育了中国人的审美观念;被称为书法家的人,把来自群众的审美观念集中起来,发挥到极至。

——中国书法的线,具有“无垂不缩,无往不复”的审美特性。就线的普遍性来说,在视觉上表现为前行运动的感觉。中国方块字具有封闭性质。每一个字就是一个独立的个体,每一个字的诸多的笔法围绕着“字”展开、收拢。笔法的价值由此体现。而中国书法中每一根运动着的线条,都在战掣中行进,欲前先后,欲进先退,欲下先上,欲右先左……矛盾着的双方,贯穿于笔法的始终。每一个前进的运动,都同时含有相反方向的力在支配着。绝对意义上的“直”与“曲”是不存在的。绘画中的“树无一寸直”在书法也是一样。笔法的生命力由此可体现,而“浮滑”、“直过”、“简率”一类批语也因笔法的不当而产生。“积健为雄”,在中国书法中可以说成“积点为雄”。

我们把中国书法的线条看作是在矛盾中运行的,任何一笔运行中都有无数“力”的折冲,中国书法线条的基本特点可以表达为“一波三折”。不限于“波”笔,是“三”,也不止是“三”。

唐太宗李世民(599-649年)的《笔法诀》所论与八世纪开元年间的书评家张怀瓘的《玉堂禁经·用笔法》一脉相通,《笔法决》的思想囊括初唐到中唐、盛唐时代,用了永字“八法”的语言,对各种笔法作了精辟的论述:

为点必收,贵紧而重。

为画必勒,贵涩而迟。

为撇必捺,贵险而劲。

为竖必努,贵战而雄。

为戈必润,贵迟疑而右顾。

为环必郁,贵蹙锋而总转。

为波必磔,贵三折而遣毫。

侧不得平其笔。

勒不得卧其笔,须笔锋先行。

努不宜直,直则失力。

须存其笔锋,得势而出。

策须仰策而收。

掠须笔锋左出而利。

啄须卧笔而疾罨。

磔战笔外发,得意徐乃出之。

夫点要作棱角,忌于圆平,贵于通变。

以上关于笔法的16条,充满了辩证思维。每条中的“必”、“不得”、“不宜”、“须”都要求每一笔所从出,受对立面的制约。

“画”而必“勒”,指自左至右运行中有收勒之势。如骑马之勒住缰绳。

“竖”而必“努”,“努”一作“弩”,但以“努”更确切。“努”者用力,不得一泻无余,

还要“战”,要用“战栗”的势头下沉,因此“努不宜直”便成为必然。

此处对横“画”与直“竖”的要求,与传为东汉蔡邕的“横鳞(如鱼鳞一般逆行),竖勒之规”相一致。

“戈”虽然要“润”,但论者立即指出一要“迟疑”,否则易入轻滑;二要“右顾”,“右顾”的准确解释应是自右向左的顾盼,非如此,“戈”笔便失去了呼应。

“环”是圆转,笔道在圆转过程中容易失于快、浮,所以要“蹙”(收缩),要“总”(聚束)。越是“环”就越要“郁”,“郁”者闭结、沉郁,有“郁”制约,“环”便有了内在的含蓄,内在的生命。

还有“为撇必捺”也很有意味。“撇”与“捺”本是两个不同的走向,“撇”没有“捺”(磔)外形上的“一波三折”,却提出了与“捺”同样的要求,当是为了在“左出而利”中避免轻佻。由此可见“一波三折”的普遍规律。

“一波三折”日常指事情发生中的曲折阻碍多端,这一成语最早却源于论书法,见于王羲之《题卫夫人笔阵图后》(传):“每作一波常三过折笔”。李世民《笔法决》发挥了《题卫夫人笔阵图后》。从外形上看,波笔的首、腹、尾有明显的转换,不宜平直一带而过,所以提出了“磔”的要求,下面又紧接着提出“磔须战笔外发,得意徐乃出之。”“磔”古意分裂牲体以祭祀,或车裂酷刑。用于捺笔,极言笔势与力度。“磔”笔的笔意“外发”、越是外向的“发”,越要从“徐”从“战笔”找到互补。在张怀灌那里:“磔须笔——战行右出。”这里还要注意“得意”二字很有意味。在“三折”中运作的波笔,须在转换过程中得其意趣,乘势而行,不然就失去一气呵成的效果。

“一波三折”的概念扩大到传统艺术的许多领域,实际上是传统艺术一个重要的特征。以京剧来说,虽然有许多的“三”(“仨上场”、“仨眼神”、“仨圆场”、“仨拌袖”、“仨叩门”……)但“一波三折”的“三”既指“三”这个数字,又意味着众多,指向一腔一调,一招一式中的内在的韵律。唱、念、做、打贯穿着的回环呼应,起伏转折,周旋应对,抑让进退,从一句唱词到连台本戏,都潜通着“一波三折”以诗歌来说,绝句的“起、承、转、合”不仅在于内容,还在于平仄、音韵形成的节奏韵律。就一句而论,无论“平起”或“仄起”都包含了节拍的“一波三折”。首句的句式经下句的承接变化,到末句回到与首句相同的句式,获得了呼应,在更高的程度上达到“合”。律诗的颔、颈二联的平仄对应错落,反复照顾。其中也暗通着“无垂不缩,无往不复”的理法。下举武帝刘彻的《秋风辞》:

秋风起兮白去飞,

草木黄落兮雁南归。

兰有秀兮菊有芳,

携佳人兮不能忘。

泛楼船兮济汾河,

横中流兮扬素波。

箫鼓鸣兮发棹歌。

欢乐极兮哀情多,

少壮几时兮奈老何?

总共九句,每句一“兮”字,第一句与三、四、五、六、七、八句每句计七字,“兮”字置于第四字,在一句的中间。第二句与末句计八字,“兮”置于第五字,两句前后呼应,即此,全诗的节奏感的框架约定。

诗的押韵,首起“秋风”、“草木”二句用“微”韵,写景,由远及近,到“雁南归”生发遐思。暗示着下面的情感延伸,并为结尾伏笔。

第三、四“兰有”、“携佳人”句转“阳”韵,写景、写人,更贴近身边的生活。

第五至九句,转“歌”韵,写游乐,到第七句“箫鼓鸣兮发棹歌”达到顶点,然后乐极生悲,发出“少壮几时兮奈老何”的感喟,与第二句呼应。

全诗三韵三转折,每一韵的情景又内涵着转折。每一句的抑扬顿挫,字与词语的组合,都暗藏着一波三折。真是一唱三叹,慷慨而有余哀。情感内容的转换与节奏的起伏相结合,浑然天成,无懈可击。

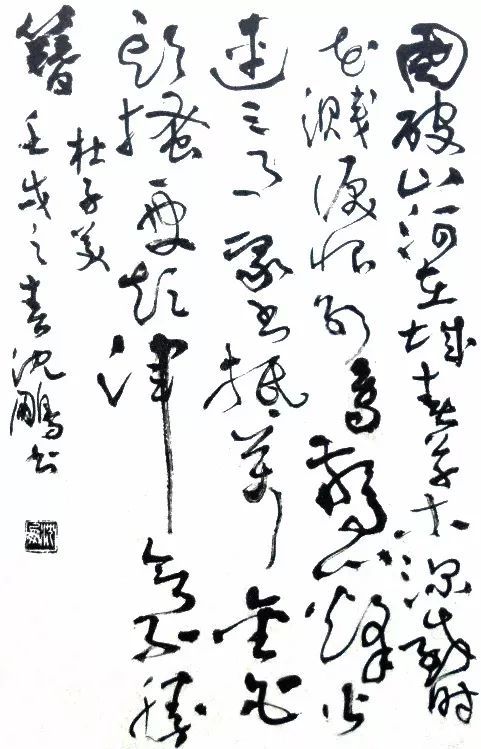

在书法创作中,“一波三折”的精萃,扩大到“波”笔以外。历来论书讲“血脉”,讲“行气”,讲“点画振动”(姜夔),“形断意连”(姚孟起)、“巧势起伏”(康有为),“气通隔行”(张怀瓘),从一字、一行扩展到宏大的篇章,都贯穿着“一波三折”的原理,大的波折中潜伏着小的波折,小的波折相互呼应,又汇集到大的波折之中。在一行之中,一波三折特别表现为波浪形的曲折,左右摇曳,在不断打破前面设置的“阻碍”中寻求对立的因素,以求和谐,到下一行,又与前一行寻求折冲协调,直到全篇完成,都贯穿着“波”与“折”的矛盾过程。悉心体味《兰亭序》(王羲之)、《祭侄稿》(颜真卿)、《诸上座》(黄庭坚)等杰作,定能获得深刻的启发。

石涛开创的“一画”,既是“一”,也可以扩展到亿万(“收尽鸿蒙之外,即亿万万笔墨,未有不始于此而终于此。”)而亿万又可以浓缩在“一”(“一画含万物于中”),由点积成线,无数相反相成的运动所构成的“一画”,是一个丰富的世界。即便是八法之一的“侧”(“点”),也蕴含着上下、左右、内外多种力的相斥相辅,合乎“一波三折”的道理。“点”是线的浓缩,我们在书写时要把它当作“线”,当作一个生命体,有凝聚力、张力。白墙上的一个黑点,我们凝视着,会感到它似乎在移动。书写中的“点”有独立性,又同其他笔画一样附着于完整的字。“无垂不缩,无往不复”的原理同样适用于“点”。中国画里的点运用得当,可增加灵动活泼的效果,在书法也一样。我们对“一波三折”的认识,从笔画起始,进一步扩大到章法,中国书法的每一竖行,在作下垂的势态时,也随时有着向上回复与向整篇凝聚的意向。明乎此,也就懂得了“无垂不缩,无往不复”的原理是无所不在的。“一波三折的美学意义在于自觉追求统一物的对立面在矛盾中转化,达到艺术上的深厚、隽永,回味无穷。”一波三折“,由一点画到一字,一行,一篇章,都体现为一个封闭世界内部的循环往复,造成活泼的生命。

中国书法的第一推动力是汉字,没有了汉字便无所谓书法。而深藏在汉字中的中国书法的基因(DNA)是线条。与拉丁字母相比,拉丁文字由许多的字母构成字,但没有中国的方块字结构,没有那么多的笔法,以及笔、纸、墨等工具综合形成的民族特色。历史上如此众多的杰出代表人物和流派,在追求结体、章法的个性化的同时,也就追求着笔法的个性化。任何一件书法作品,观者的直觉指向总体结构即由许多字构成的篇章,进一步分析自始至终贯穿着的是表面上不相连属的线。线的“若断还连”,是因“气”的连贯,是书法美的高境界。如果没有“气”连贯“线”,也就是没有了内在的波折。杰出书法家在追求个性化的结体的时候,善于创造性地运用特具的线条作为“神、气、骨、肉、血”的基础。试比较明末清初的典道周、王铎、倪元璐、傅山、朱耷诸家,他们笔法上的“异”,构成了风格的最本质的区别。“字中无笔,如禅句中无眼”,典庭坚说明了笔法的重要性。

中国书法历史的博大精深,实以精深为本。“精深”是我们继承的法眼所在,“博大”给我们的继承开拓了广阔的道路。“精深”蕴藏在“一画”深处,“博大”由“一画”而亿万画。

面对历史,我们的继承很不足,而创造出新又遇到许多新问题。

问题之一,与古代相比,使用毛笔的范围大大地缩小了。古代知识阶层广泛(或说全部)参与,文字的使用与书法的群众性是共进的,合二为一的。今天使用毛笔的人只占全社会极少数,并且是在“写”书法的情况下才使用毛笔。书法的“专业化”可能促进对书法的专门研究,但这是在丢失了普遍“社会化”的情况下的“专业化”,实际上书法的根基是削弱了。这种情况还在继续着。

问题之二,在“专业化”的范围内,一部分书法家兢兢业业不懈努力,队伍也有扩大,而从全人口中的绝对数字来说是很少的。书法艺术毕竟历史悠久,群众性的“书法情结”会长久持续下去不致断裂。但是“专业化”淡化了书法文化,书法从广阔的文化领域退到书法“自身”,追求外在的形式感与点画的视觉刺激,减弱了耐看性与文化底蕴。原有的词翰之美消减了,文人气息弱化了,书写中的“刻意”、“蓄意”多于“无意”、“随意”。若干优秀之作,可以称作机智与灵巧,却达不到古人那样的智慧与风范。这种状况,与展览的模式也有密切关系。书法已经从社会上“泛化’的地位退居到“专门从事”的范围,从日常应用、随时随处交流的状态压缩到特定的场合同观众见面。展览会成了书法的骄子。在另外的公共场合书法或与使用、装饰结合,或作为独立的审美对象存在。同历史上大量书信、手札相比,当代书法失去了许多文化内涵,展览书法一般要求与观众在保持一定的距离与较短时间之内发挥审美效应。这种状况培养了书法家为时代所需要的特定的审美能力,也培养了观众的审美需要,因此当代书法在推动一些品质的同时,也增加了并且继续增加着一些新的品质。如何适应新的时代的需要,有待创造。

书法的承传与出新也仍然呈现多元性质。增强视觉效应而减弱文化内涵得失之间有历史的必然性。一是以展览为重要形式的现象将持续发展,并且推动审美意识的出新。即此一端,也会以多种形式体现出来。就是说,展览的审美意识也并非只有一种模式,也还在创造着多样化。再是长期历史积淀形成的书法的人文意识,仍有后来者进行不断的努力继承发挥。书法如果远离文化,远离人文精神,便失落了自身,失去了本质。“专业化”与“文化”、“人文”是存在矛盾的。“专业化”促进技巧提高,但书法不仅仅是技巧,还有远比技巧更重要的素质。东汉赵壹《非草书》有言:

“夫杜、崔、张子,皆有超俗绝世之才,博学余暇,游手于斯,后世慕焉。专用为务,钻坚仰高,忘其疲劳,夕惕不息,仄不暇食。十日一笔,月数丸墨。领袖如皂,唇齿常黑。虽处众座,不遑谈戏,展指画地,以草刿壁,臂穿皮刮,指爪摧折,见腮出血,犹不休辍。然其为字,无益于工拙,变如效颦者之增丑,学步者之失节也。”

这段为人熟知的话,生动地描述了“专用为务”者的殚精竭力,“然其为字,无益于工拙,亦如效颦者之增丑,学步者之失节”,虽不免夸张,但是充分肯定了杜(度)、崔(瑷)、张(芝)“博学余暇,游手于斯”的风范,以“博学”而“余暇”,必定游刃有余了。由此,它指向了一种书法价值观,通向所谓“无学而为”、“无意于佳”的宽广道路。自赵壹以后,唐人张怀瓘的“论人才能,先文而后墨”,明代董其昌的“读万卷书,行万里路”,都一脉相承地贯穿了书法的人文传统。

书法家的“文”,有其独立于书法之外的一面,也直接关系到书法作品的气息。书法家的人文素养,既是知识积累,也是一种精神境界、精神状态在书写中的直接流露。从事各类艺术都要“博学”,而书法家的“博学”有书法家所要求的特殊性,直至渗透到数不清的“一画”之中,深藏在“一波三折”之中。我相信深知书者不会误认为此说故作玄奥。我不相信深知书者会懂得,传统无限深广,继承与出新永无穷尽。不继承传统,谈不上创新;而如果不着眼于创新,那么优秀的传统在我们手里还有什么意义?是否会走到它的反面?人们常说,对传统要打进去,再打出来。实际上,“打进去”与“打出来”是同时并进的,立足于何种方位“进去”,也意味着何种方位“出来”,这又从另一角度显示了承传与出新的多元性质。在无数各别的书家,特别是有创意的书家那里,对承传、出新的问题在最大范围内达到共识,却永远不会雷同。惟其如此,才有繁荣。