香港学者金耀基:汉字常存,中国独特的书法就会常存

现年82岁的金耀基是知名的文人、学者。曾担任香港中文大学校长、新亚书院院长等职,并以《从传统到现代》、《大学之理念》、《再思大学之道》及中国现代化与现代性研究而著称。“金耀基八十书法展”这些天在上海市政协展厅举行.

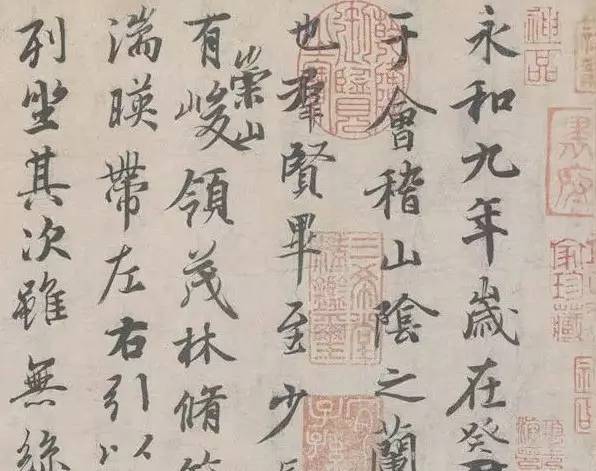

智永《千字文》 ( 局部 )

一

父亲是我书法的启蒙老师。记忆中,从小学开始,父亲就教我写字。但小学正处于对日抗战期间,父子聚少离多,父亲真正耳提面命、督导我写字是1949年我十四岁到台湾以后,从成功中学到台湾大学,十年中,未尝间断。父亲知我好学,很少要我勤读书,但常说读书重要,写字也不可一曝十寒。他认真地说:“字如人之面目,必须用心去写。”父亲的书法在友人圈中享有声名。他勤练颜鲁公书法,盖爱鲁公书,亦敬鲁公其人。他最喜写《争座位帖》。父亲也要我练颜体,但他更鼓励我临王羲之书帖,我临摹最多的是右军的《兰亭》,特别是右军的《圣教序》。

《圣教序》

父亲对我的书写,时有称许,但多次略带批评的说我的字太多“己意”。记得在台湾大学读书时,阳明山管理局友人请父亲为阳明山一山坡题“好汉坡”三字。父亲要我试写,我写就后,父亲淡淡笑曰“可以用”。所以阳明山山坡上有我学生时代的书法。诚然,不是父亲,绝不会有今日我的书法展,父亲是“我的书法缘”的第一缘也。

金耀基书七言字对(王勃 滕王阁千古写景绝诵)

二

我一生写了70多年的字,像所有现代的中国知识人一样,用钢笔、圆珠笔写字远多于毛笔。毛笔的实用性日减,也因此毛笔写字便更是纯审美的艺术行为了。在我八十余年的生命历程中,从1967年第二次去美国留学起,到1970年来香港中大新亚书院执教,直至2004年自大学退休之日止,在此前后37年中,基本上已没有用毛笔了。诚然,我这一辈子的中英文论述、文化政治评论以及三本散文集,皆由钢笔或圆珠笔书写,而1967至2004这些年中,毛笔已不再置于案头了。回想起来,在一些特别的情形下,我也曾数次拿起毛笔来。1975年,我在英国剑桥大学访研期间,业师王云五先生来信,要我为台湾出版界为庆他九十岁铸造的半身铜像背面以200字书写他九十年的人生壮游。一代奇人王云五师收到我的书写后,对我的短文与书法都十分喜欢,备极嘉许。这可能是我写字以来感到十分满足的一次。九十年代,我为中文大学的迎宾馆题“见龙阁”(此为中大同事、香港名士何文汇兄取名)三字,此虽非我得意之笔,见者颇多誉美。深圳著名报人,文艺评论家侯军先生见后更著文谦称自此开始了他对我的“求书之旅”,我们亦因此成为20年的知交。对了,在我停(毛)笔的岁月中,不少个台风之夜,有惊而无险,我因额外而得的假期,也会兴起提笔,分赠亲友,自娱娱人。

金耀基书五言字对(晋 谢灵运 登池上楼 )

三

我发觉在停(毛)笔年月中“偶尔”书写,常有不虞之誉,而我自己觉得这些书法也不全无可看可观之处。自忖我的书法所以并无退步,且或有进境,实缘于常年读帖不断之故。在中大三十四年间,读帖是我“业余”最大的乐趣之一。我初到中大新亚时,父亲曾从台湾来港探望(这是父亲第一次来香港也是唯一的一次),他特地带来日本东京都山田大成堂制作的《淳化阁帖》赠我,并嘱我“多读帖”。现代中国的知识人是幸运的,古人难能一见的美书,今天都已进入寻常人家,我几乎可以赏读到历代著名书家的精妙书法(有时在博物馆还可见到真迹,当然博物馆也是中国现代才有的)。我心仪的书法家,自二王(羲之与献之)以下,有颜真卿、苏轼、黄庭坚、米芾、宋徽宗、赵孟頫、文征明、董其昌、徐渭、张瑞图、王铎,以及清代的何绍基、郑板桥(二十世纪以来有不少一流的书法家亦为我所喜爱)。面对这些书家的法帖,诚如萧梁庾肩吾《书品》所云:“开篇玩古,则千载共朝;削简传令,则万里对面”,有见书如晤面之乐。而对我最喜爱的法帖,我是一读再读,百读不倦,每读之,默识暗味,心临手摩,而心向往之。我的汉字书写可说是师法多家,而不知归宗何家,诚如米芾所云:“不知以何为祖也”(《海岳名言》)。其实,我的书法中有一款“形式”,实不关帖学,而是受到敦煌榆林窟“文殊变”与“普贤变”二图的笔法启示所得,图中诸天菩萨,云步相连,满天飞动,尽显出神入化的线描艺术之美。我这一款形式的书法,就是以“画笔”默用图中纤细的“铁线描”和辗转自如的“兰叶描”来书写的。书画同源,信然。

四

2004年自香港中大退休,我第一时间拿起了毛笔,并立意定时书写,有时一写就是六七小时,欲罢不能,“领袖如皂,唇齿常黑”,居然乐此不疲,写字成为我退休生活的中心,对于汉末崇尚“翰墨之道”的纯艺术美学之追求,亦有所体悟矣。

中国书法是汉字的书写美学,是以“线条”为艺术美学的表现形式,在世界艺术中独一无二(日本因有汉字,故亦有书道)。文史兼美的国学大家钱穆说:“中国艺术中最独特而重要的,厥为书法”(《中国文化史导论》)。钱先生书法刚健婀娜,自成一格,他在八十六岁目疾之前给我的第一封毛笔信,绝然是一件艺术珍品。钱先生一生著述都是为守护中国传统文化。他之重视书法,是自然之事。二十世纪初叶,五四新文化运动中,中国传统文化受到严峻挑战,新文化运动对中国文化之批判的核心讲到底是“去儒学中心化”,相对言之,中国传统的审美文化并未根本撼动。当然,新思潮与白话文运动对以古文为载体的古典文学是有冲击的,连中国艺术的绘画也曾受到质疑与冷待。说起来,在新文化运动的大潮中,中国艺术的书法可能是最能保有原神原貌之中国艺术特性的。不过,不能忘记中国书法作为一种独特的艺术形式也曾遭遇过有灭顶之灾的危机。上世纪二十年代,文化名人钱玄同、瞿秋白等先后提出“废除汉字”的方案。前者主张采用新拼音文字,后者主张拉丁化新文字。今日我们或认为钱、瞿的主张匪夷所思,在当时则朝野学者和应二人之议者俨然是一个新风气。一点不夸大,如果汉字拼音化(拉丁化)成为事实,则汉字灭顶,而书写汉字的书法也就难以存在了!真的,有汉字,才有书法,汉字常存,中国独特的艺术就会常存。

五

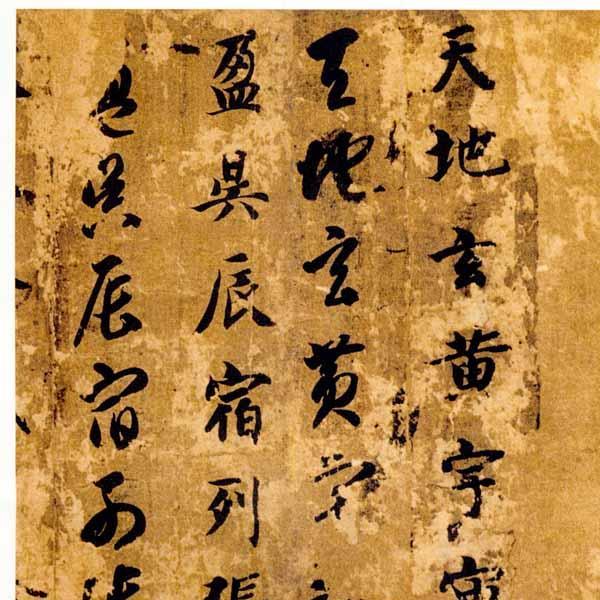

汉字书写有五种书体,即篆(大、小篆及甲骨文),隶、草、楷和行书。五种书体各有风貌,书之佳者亦各能显各种书体之美。我个人最喜行书(包括行楷与行草)。自少即喜临王羲之行书。右军开帖学之始,而二王(羲之与献之)为主的 “飘逸飞扬,逸伦超群”的魏晋书风,实为汉字奠定了独特的书法美学传统(李泽厚在《美的历程》中对此有精约的论述)。我深以为行书最能显发毛笔所施的“线条”之形式美与视觉美。

中国历来有书画同源之说,实因中国汉字有象形与会意。故论画品画常可用于论书品书。南宋谢赫《画品》提“六法”为品评画家之准则,第一法曰“气韵生动”,亦是六法之总纲。唐张彦远《历代名画论》第一卷《论画六法》再次强调谢赫“气韵”之说,曰“若气韵不周,实陈形似,笔力未遒,空善赋彩,谓非妙也。”气韵之说,长北教授赠我的新著《中国艺术史纲》、《中国艺术论著导读》论之切要精当。我深感历代书法,不论唐之尚法,或宋之尚意,书之佳妙者不能不符“气韵生动”之美学原则,晋王右军的《兰亭序》、唐颜鲁公的《祭侄文稿》及宋苏轼的《寒食诗帖》之所以为天下三大行书,实皆在“气韵”上尽显其风华也。至于清干隆视为稀世之宝的“三希堂帖”:王羲之的《快雪时晴帖》、王献之的《中秋帖》(有谓此是米芾临本)及王询的《伯远帖》,亦无一不有“气韵生动”之美学感受。我总觉得书法有五体,各体之书法应有不同的审美原则。篆、隶与楷三体实难尽用“气韵生动”为审美判准也。但不论哪种书体之书写都必须具有“书法美”。书法美必须考究书之结体、骨气、阵势、笔意与墨趣。书不美便不足以言善书。书者可以求奇、求怪、求拙,但必须有奇之美、怪之美、拙之美,若不美,则只是奇,只是怪,只是拙,更不能入书法美学之流也。至于世间竟有求丑哗众者,则余欲无言矣。

我的“书法美”观点,可能最与我同调的是名书画家林鸣岗先生。林鸣岗最不能容忍的是中外一些有名无名以画“丑”出格骇世之流,他屡屡著文鞭挞,实只为守住艺术求“美”的底线。

东汉三人宴饮图 ( 汉砖画 )

六

自退休后再次拿起毛笔书写,不觉十年有余矣。自在自适,乐在其中,近年时与困学有成的书画家陈兴切磋琢磨,相互攻错,实浮生乐事。陈兴是深受文革苦难的一代,却不肯自弃,刚健自强,不但精于中西画艺,于古典诗文亦多有心得,更令我惊讶的是他的书法功夫。他少壮时用双钩摹写的冯承素《兰亭序》,直如羲之真书重现,妙不可言。陈兴十分认同我的书法,曾主动把我书法送到纪念“岭南才女冼玉清先生诞辰一百十五周年书画作品展”、“两岸四地书画联展”及“中国书画名家艺术展”。

不知不觉,我的书法走出了我的书斋,2009年新亚书院庆祝成立六十周年,我应主持编写两巨册纪念集的张洪年教授之邀,分别题写了“奋进一甲子”和“多情六十年”两幅字。当这两幅字放大后展现在新亚盛大晚会礼台二楹时,有意想不到的抢眼。因书法没有署名,新亚校友、前明报总编辑张健波先生几经打听书者谁人后,特过来向我表示他的惊喜,我欣知健波兄好书懂书。当然,我记得中大“伍宜孙”书院成立时,我应院长李沛良教授之请,题写了“伍宜孙书院”五个大字和一幅写范仲淹《岳阳楼记》的长卷。沛良兄是我初次抵港在机场接迎的香港学者,友情已近半个世纪了。他不写字,但一早就喜欢我的书法,至今他还收藏有我在台风之夜写的字。追想起来,也许我赠送书法最多的是我与郭俊沂以及蒋震先生几位朋友主办“鑪峰雅聚”的那段日子。“鑪峰雅聚”每次出席来宾从数十人到过百人,皆两岸四地的社会贤达和俊秀,济济多士欢聚一堂,谈笑无禁,颇尽视听之娱。李焯芬教授曾撰文盛称,“鑪峰雅聚”为香江的文化飨宴。俊沂兄人缘好,人面广,“雅聚”前前后后,都由他一人操持,我则除必作“主人讲话”外,依俊沂之意,对“雅聚”主谈嘉宾及宴会捐资的“真主人”,由我各送书法一幅,以为答谢,亦因此我与不少香江名士与巾帼结下了书缘。而今俊沂兄已魂归仙府,“鑪峰雅聚”也已成了绝响,思之怃然。

有几则书缘,亦应有记。数年前,香港中文大学在校长沈祖尧寓所举办了一个小型的书法拍卖会,为中大博物馆筹款。我应约写了一幅辛弃疾的《青玉案》,是日我未能与会,后来得知拍得我字的竟是中大前校长,我的继任者刘遵义教授。遵义兄是著名经济学家,外祖父是300年草书第一人于右任。我曾因遵义兄与于老这份关系,把我多年珍藏的于翁赠我夫妇的一幅写苏轼《记承天寺夜游》的精品送赠上海复旦大学的“于右任书法馆”展藏。于翁此幅草楷,真是无一字不佳,无一行不妙,整篇雍穆婉约,我每观读,心驰神往,黄庭坚之后未见有如此草书。说真的,我因太爱才忍痛把它从家中送去“书法馆”,盖独乐乐不如众乐乐也。遵义兄府上已有我多幅书法,这次又拍得我字。是对我的书法青眼有加?还是谢答我的捐书高谊?一笑。

自晋以来,我心仪而又喜爱的书法家实不数数人。山谷道人黄庭坚是其一。黄山谷草书妙绝古今,而我最钟意的是他的行草。他的《寒食帖跋》实不逊乃师苏东坡的《寒食帖》。帖跋相映,千古绝配。香江书法家黄兆显先生,精研古典,书擅多体,而我最欣赏的也是他的行草,肆恣纵横,最得山谷书法之神致与笔趣。兆显兄所赠他的《书法集》是我常年观赏的近人书帖之一。兆显夫人嫣梨女史,专治中国妇女文史,著述富赡。我曾为其《朱淑真研究》一书作序,盛感女史文笔清丽,史见不同凡俗,实幽栖居士千载后之知音。女史得我序后曾请我书“文章千古事,得失寸心知”杜甫古句以自勉自许。实则,一生书写,此十个字,常在我心。20多年来,我与兆显、嫣梨实多谈书(书法)论书(词文)之乐与缘也。

2014年3月,我应当代诗翁余光中先生之邀,到台湾高雄西子湾中山大学为新设立的“余光中人文讲座”主讲“中国现代化与文明转型”。这是我第二次来中山大学演讲。第一次是八十年代,邀请我的也是余光中大兄,那时他刚刚从香港中大到高雄中大出任人文学院创院院长。此次再见到西子湾,美丽如昔,却更多了一片浓浓诗意。风景胜处,都可看到有余光中亲书的新诗。三月的西子湾春光明媚,旧雨新知的热情,我的感受岂止是宾至如归?!更令我难忘的是在演讲之外,中山大学还为我设了一个节目,要我当场展演书法,校长杨宏敦博士、文学院院长黄心雅教授一早到场。我已记不得用大笔还是小笔写了几幅字,只记得最后写了“门泊东吴万里船”的大横幅,是光中大兄嘱书的杜甫诗句。他在我书法之后题签:“老杜句似题中山大学门坊也。金耀基书法余光中续貂”。光中大兄平素不用毛笔,他的许多百口传诵的新诗都是用钢笔书写的,端正流丽,是“硬体书”之上品。这一次他与我同在一幅字上用毛笔合书,自是一大书法缘也。

2016年1月是香港《明报月刊》五十周年。《明月》编辑邀我写一题辞。我与《明月》的文字交始于胡菊人先生任主编时,四十年来,为《明月》写过不少篇文化、政治的评论。我的“海德堡”与“敦煌”二本“语丝”散文也是分别于董桥和潘耀明二兄主事期间在《明月》一篇篇发表的。今逢《明月》五十之寿,岂能无词,遂写了一幅“独立之精神,自由之思想”的书法以为贺勉。盖我深以为《明月》半世纪来所以能享誉海内外,实因《明月》主事人时以陈寅恪之语自勉自励故也。诚然,我没想到耀明兄把这幅字做了《明月》五十周年一月特大号的封面,这是高看我的书法了,而我的字也有缘随着《明月》进入《明月》读者的千户万家。

金耀基书李义山诗句

七

近年以来,见我书者日多,求我书者亦日多。三年前我与浙江慈溪谦称“九十岁老兵”的陈剑光老先生结了书缘。剑光老兄是“九十后”的篆刻高手。他先后赠我多枚精心雕刻的篆体印章,我则送他自感快意的多幅书法,他为我制刻的“从传统到现代”(我五十年前问世的第一本书名)和“一蓑烟雨任平生”(苏轼句)的石章是我最爱在我书法上用印的。因剑光老人不时为人展示我的书法,他的方外朋友、慈溪的贤宗法师见之生喜,因而赠我一幅笔酣墨饱的“家和福顺”擘窠大字,并托剑光老兄请我写《心经》展放在千年古刹的“藏经阁”。书法能入“藏经阁”当是字之福缘。我以行楷恭写的《心经》或可见我早年临写右军《圣教序》的影子。

八十岁之年,我写了一幅李白的《赠孟夫子》寄给万里外的余英时先生。盖欲借李白诗以表对“余夫子”之远念也。我与余先生的结识始于上世纪七十年代,他应新亚书院之聘来港担任他母校校长。我亦不久前自美到新亚任教,不二年,余先生依约重返哈佛。此后数十年,虽重洋遥隔,情谊无减。每两年一次的中央研究院院士会议,我们总能在台湾晤聚。最近一次见到英时大兄与淑平大嫂则是四年前他到台湾荣授首届汉学唐奖时。我们的专业不同,但尽多共同之语言,每次晤聚,必有快意之长谈。即使分处香港、美国二地,电话、书函亦如“万里对面”。2007年,他在香港牛津大学出版社出版《中国文化史通释》,要我为之题签。为余先生大著题签,此固字之幸事,亦我与英时大兄之友缘书缘也。当收到我80岁所书长卷时,他在越洋电话中说:“君书有一家面目”,并说“我虽不善书,但我是懂书的”。余先生的书法圆劲秀挺,有“读书万卷始通神”的笔墨。他的自谦自信,一如东坡居士所云:“吾虽不善书,晓书莫如我”。

我一生的学术志业在研究中国现代化与现代性,先后出版不下百万言。今年香港中华书局为我出版《八十书法集》;香港牛津大学出版社的林道群兄亦为我出版《再思大学之道》。此书是我对中国现代化、现代性学术论述的最后篇章。书(论著)与书(书法集)同时问世,欣慰之情,莫以加焉。(文/金耀基)