沈周“躺在床上旅游”的思想及对吴门画派的影响

在中国文人画思想中,“卧游”是一个十分重要的概念。自南朝宋宗炳(三七五—四四三,字少文)约一千六百年前首次提出以来,“卧游”逐渐演变为中国人观画的代名词。在这一历史过程中,明代画家沈周是一位重要的代表人物,他的“卧游”思想,对后世文人画的观看之道,尤其是对其所开创的中国最大画派—吴门画派有着深远影响。

沈周(1427—1509),字启南,号石田,又号白石翁,长洲(今苏州相城)人。他以一代布衣成为懿范后世的文人画家典型,艺术生命长盛不衰。多数绘画研究者认同,中国绘画史上最值得提出的画派即吴门画派,因其人数之多、影响之大是任何一个画派所不能比拟的,其画风基本构成了明清三百年来绘画发展的主旋律,在画史上的重要性不言而喻。

根据李维琨的研究,在故宫博物院、台北故宫博物院、上海博物馆等三大中国古代画作主要收藏地,以及日本铃木敬主编的《中国绘画总合目录》等四处统计的综合结果,在全部五千七百五十四件作品中,吴门画派占一千八百九十三件,比例高达近三分之一(百分之三十二点九)。这一画派之所以有如此强大的生命力,与其开山者沈周的艺术思想密不可分。

而在沈周的艺术思想当中,“卧游”的意义尤其重大。沈周晚年的代表作《卧游图册》(又称《卧游册》《卧游小册》,纸本,著色,纵二十七点八厘米,横三十七点二厘米,现藏故宫博物院)正是其“卧游”思想的集中体现。由于追随者甚众,这一思想渗透到吴门画派的筋脉之中,流衍为绘画史上极富中国特色的艺术观念。在中国人回溯和反思传统文化艺术精髓的当下,重温和挖掘沈周“卧游”艺术思想,更具有独特的现实意义。

一、“卧游”义涵与《卧游图册》

“卧游”,顾名思义,就是躺在床上旅游,卧而游之。这一词最早要溯及南朝宋时期的宗炳,源自其《画山水序》。宗炳谈“卧游”,本意为“老疾俱至,名山恐难遍睹,唯当澄怀观道,卧以游之”,“凡所游履,皆图之于室,谓人曰:‘抚琴弄操,欲令众山皆响'”。

宗炳提出的“卧游”为历代文人所服膺。宋代的苏东坡和黄山谷常常提到“澄怀卧游宗少文”。王诜也要“如宗炳澄怀卧游耳”(《宣和画谱》)。连金朝的诗人、画家笔下也常出现“时向钤斋作卧游”的诗句(《中州集》壬集第九《题子端〈雪溪小隐图〉》)。元代文人画家对宗炳的理论尤感兴趣,倪云林赞王蒙说:“澄怀观道宗少文……五百年来无此君。”

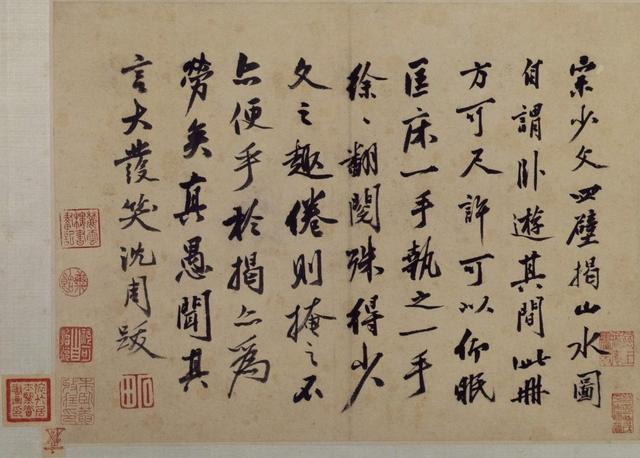

沈周 卧游图册之一

在《卧游图册》的跋文中,沈周提到:“宗少文四壁揭山水图,自谓卧游其间。此册方可尺许,可以仰眠匡床,一手执之,一手徐徐翻阅,殊得少文之趣。倦则掩之,不亦便乎?”首句显示了作者的创作初衷正是追思千余年前的同道宗炳。

《卧游图册》是沈周个人艺术发展道路上的里程碑式作品。它是画史中一个充满细节与魅力的特写。对于绘画研究者来说,则是心、眼合一的真切印证。该册页形制虽小,但集诗、书、画三绝于一身,儒释道思想于一体,从形制、题材到内涵开启了文人画表现的新天地。

早期的“卧游”含义是指老病后在家卧而游之,卧游图就是以山水画作为真山水的替代。“卧游”需要两个条件,一是在家中,二是欣赏的对象是山水画。

而沈周《卧游图册》则使“卧游”的含义发生了重大改变。

第一,从观看的内容,即绘画题材上看,卧游图不再仅指山水。含山水、花果、禽、畜、虫。画作的内容体现出画家即目即兴进行自由创作的特点。

第二,从所观画作的形制上看,沈周的卧游图突破了宗炳及其后历代画家所谓的悬之于壁,或者直接在墙壁上绘画的大形制,而改为尺许小幅。

第三,从观看的地点上看,卧游变得更为灵活自由,并不一定非要在家中。沈周的卧游图由于“小”,便于随身携带,无论旅行,还是访友,闲来都可披阅。换言之,卧游可以是随时随地的。

沈周 卧游图册之二

第四,从欣赏的角度看,卧游不仅仅是观看山水画作、寻找真山水的替代物,而是可以在各类题材中都能游目畅怀,达到“体道”“观化”之境界。

第五,从创作与观画的最终目的上看,沈周所作不是为了视觉的愉悦,而是为了内在的生命超越,正所谓老子思想中的“为腹不为目”。

绘画史中,沈周《卧游图册》是被低估的。它并不像黄公望的《富春山居图》那样具有曲折的故事和传奇色彩,在不少知名的鉴赏家眼中,《卧游图册》甚至是被忽略的。例如在刘九庵先生编著的《宋元明清书画家传世作品年表》(上海书画出版社,一九九七年版)就未收录该册页。不过,正因如此,揭示《卧游图册》被遮蔽的价值更有了拓展的空间。沈周“卧游”思想流布到吴门画派中,可从即兴之美、平和之蕴、求真之境、人本之归等四个方面加以评析。

沈周 卧游图册之三

二、 即兴之美

沈周终生不仕,以吟诗作画为业。坚定的隐逸志趣与田间林下的生活环境滋养了其独特画风。而他对吴门画派的影响,大到精神观念,小到书画题款,无处不在。其晚年画风中最明显的一个特点是即兴之美。从《卧游图册》中可见,这种即兴式创作首先体现在题材变化上—沈周开创了文人花鸟画的先河。

文人画自确立以来,山水一直是主导。因山水的独特意象与文人精神最为契合。所以,长期以来,文人画几乎与山水画划等号。明代唐志契(一五七九—一六五一)说“夫山水画家十三科之首也”,“画以山水为上,人物小者次之,花鸟竹石又次之,走兽虫鱼又其下也”。

中国花鸟画在唐代独立成科,到五代时发展出两种主要风格。一种以黄荃为代表,一种以徐熙为代表,分别号称“黄家富贵”和“徐氏野逸”,前者精致,力求形似,后者则简淡雅逸,“意不在似”。自宋以后的花鸟画一直被“黄家富贵”的画风统治。

到沈周时期,由于其审美情趣的影响,吴门画派提升了花鸟禽畜题材的地位,使其皆可步入文人画殿堂。沈周上继徐熙,开拓出一条全新的花鸟画发展道路。他将山水画中的文人趣味甚至技法引入到花鸟画的领域,开创性地发展了水墨写意法在花鸟画中的应用,改变了原来摹写自然的调子。同时,造型上注意突出物象特点,突出花鸟性格,将人的主观情绪与花鸟相融,在宋人院体之外,另立了一面文人意笔写生的旗帜。阮荣春说:“沈周对花鸟画发展所作出的贡献,其革新意义并不在山水画之下。”周积寅更是认为“沈周对中国绘画作出的重大贡献不在山水画,而在花鸟画”。后继者如徐渭、陈淳等画家使沈周的文人花鸟进一步发扬光大。

《卧游图册》中的花鸟禽畜都是文人花鸟的实证。例如该册页第五帧(《秋柳鸣蝉》),题画诗为:“秋已及一月,残声绕细枝。因声追尔质,郑重未忘诗。”作品以淡墨画柳枝,浓墨画蝉身及足,极淡墨画蝉翼,薄而透明。此画起止仅数笔,而秋蝉畏凉卷缩之态已极为生动。从构图上看,柳蝉与诗作各占画面一半,相映成趣。

沈周 卧游图册之四

蝉在中国艺术中是极具象征意义的物件。在古人看来,蝉是神虫,它代表着生命的轮回。秋柳之衰,映射着一个生命即将逝去。淡墨几笔,已然画出生命轮回的千古秘蕴。五百多年来,这幅画已经成为描述秋声的经典,深深融入后世中国人的视觉意象中。

再从形制上看,沈周卧游图的即兴特点体现为小中见美。沈周在绘画形制上的喜好经过了“小—大—小”的过程。年轻时(四十岁以前)多作“盈尺小景”,四十岁以后“始拓为大幅”,此后几十年,沈周的大量山水画要么“高”(立轴),要么“长”(手卷),在规模尺寸上给观者的冲击力是相当大的。不过,到了老年,沈周似乎又向小幅回归,美不一定在“大”。很多时候,外在的大规模对人视觉的影响是暂时的,很多小的作品却令人回味悠长,甚至终生难忘。在继续一些大幅画作的同时,晚年的沈周创作了许多册页。据王凤珠统计,沈周“现存画目”中画册多达四十三册,而这一统计应该还不是全部。

董其昌曾称赞过沈周的画册:“写生与山水不能兼长,惟黄要叔能之……我朝则沈启南一人而已。”沈周好友吴宽曾记载其所作的《卧游图册》:“石田翁为王府博作此小册,山水竹木,花果虫鸟,无乎不具,其亦能矣……若夫吮墨之余,缀以短句,随物赋形,各极其趣,则翁当独步于今日也。”再次,在沈周后期的艺术创作中,体现出明显的“寓目辄书”“因物赋形”“缘情随事”的特点。《卧游图册》的即景即画正是这一特点的例证。

沈周作于一四九四年的一部共计十九开的《写生册》是其花鸟画的代表作之一。在画册题诗上,沈周告诉观者,这些作品无非是“随物赋形”的“戏笔”。他说:“我于蠢动兼生植,弄笔还能窃化机。明日小窗孤坐处,春风满面此心微。戏笔。此册随物赋形,聊自适闲居饱食之兴。若以画求我,我则在丹青之外矣。”《卧游图册》中的多幅画作,看起来就像是信笔拈来,如《秋山读书》一幅。这幅画作透露了沈周对庄子思想的偏爱,同时,几乎是画家实景之描摹。他通过此画,画他的思致,画他这种思致在生活中的展开,在秋山一隅,披读庄子的《秋水篇》,是即目即景式的。这正反映出吴门画派对即兴式创作的重视。

沈周 卧游图册之五

三、 平和之蕴

沈周《卧游图册》反映了吴门画派独特的平和之蕴。相对安定的社会环境和殷实的经济条件,使得沈周得以坚定自己热爱平和生活的隐逸理想。他脱离了仕途竞争的主流轨道,在书画领域成就了历史性的文化贡献。如果用一个词来形容沈周的生活和艺术特点,“平和”最恰当不过。而在“平和”当中,又可解读出不同的意蕴。

首先,这是贵“淡”之平和。宗白华曾把美感分为两类:华丽杯酌唱和,诗中云:“君子务久要,跡旷心非懈。请喻江中水,澹泊味长在。”因为淡,才最能体味自然的清风明月,因为淡,才使得自然与画家融为一体。方闻说:“宋代画家在艺术中追求自然,沈周则将他的画变成了自然。”

其二,这是主“静”之平和。或许是性格使然,沈周年轻时就对“静”情有独钟。在据认为是沈周三十八岁为吴门隐士孙叔善所做的《幽居图》轴上,沈周题诗曰:“心远物皆静,何须择地居。”心放得远,则万物都变得沉静。沈周笔下表现出静寂的世界,显然出自陶渊明“心远地自偏”的隐逸思想。

沈周 卧游图册之六

成化十五年己亥(一四七九),五十三岁的沈周有诗云:“可花初开红满城,我眠僧房闻雨声…… 还宜夜坐了余兴,静免蜂蝶来纷争。”六十岁时在弟子王伦为自己绘的小像上,沈周自题诗中有“饥来读书不当饭,静里安心惟信天”之句。繁富的美(“错彩镂金”)和平淡素净的美(“出水芙蓉”)。他引用《易经》的《杂卦》说:“贲,无色也。”这里包含了一个重要的美学思想,就是认为要质地本身放光,才是真正的美。所谓“刚健”“笃实”“辉光”正是此意。他还说,最高的美,应该是本色的美,就是白贲。

元末以来的文人画以“水墨至上、崇尚简淡”为审美志趣。沈周绘画思想当中的一个特点是强调“淡”。他一生反复表达着对“淡”的青睐。例如:他在《墨菊》轴的题画诗中写道:“写得东篱秋一株,寒香晚色淡如无。赠群当要领赏此,归去对之开酒壶。”沈周《题子昂〈重江叠嶂卷〉》的诗里有“丹青隐墨墨隐水,其妙贵淡不贵浓。”之句。

沈周 卧游图册之七

沈周艺术上的贵“淡”与其生活的甘于淡泊一脉相承。他曾自咏:“粝饭粗衣常自足,犹胜杜甫客西川。老妻课佛清斋里,幼女鸣机夜火边。”弘治八年乙卯(一四九五)春,老友文林来访有竹庄,沈周与其沈周在六十六岁所作《夜坐图》(台北故宫博物院藏)中题写的《夜坐记》,是其衷爱静坐冥思的记述,中有:“……余性喜夜坐,每摊书灯下反复之,迨二更方已为常。然人喧未息,而又心在文字间,未尝得外静而内定。于今夕者,凡诸声色以定静得之,故足以澄人心神而发起志意如此……”

其三,这是“漫兴”之平和。历来认为,诗可以“兴”,画亦为“兴”。沈周曾说:“山水之胜,得之目,寓诸心,而形于笔墨之间云,无非兴而已矣。”不过,沈周却常常喜欢把绘事称为“漫兴”,并自称“漫叟”,还常把绘画称作“戏墨”“戏笔”。这是典型的文人心态与传统的体现。

弘治五年壬子(一四九二),沈周六十六岁。杨循吉题启南画,称其文章远在画之上。启南见而为跋,谓自己画与文章皆漫兴耳。《石田先生文钞》有《跋杨君谦所题拙画》云:“画本予漫兴,文亦漫兴。天下事专志则精,岂以漫浪而能致人之重乎?并当号予为漫叟可矣。”弘治癸丑(一四九三)年,沈周六十七岁时的夏天,坐承天寺习静房,应寺僧之请,作《林堂思清图》,题诗及跋中有:“唤茶屡搅山童睡,戏墨聊随野衲情。”

李维琨认为,沈周的“漫兴”说,发挥了中国画传统中的“畅神”“自娱”诸说,突出了艺术家的主体精神。沈周这种“漫兴”中的“兴”,正是文人画家创作的原动力,所谓兴来不可遏。文徵明就曾有过这样的记述。“觉笔墨之兴,勃勃不能自已……援笔时,亦觉意趣自来。”

沈周所谓“漫兴”主要是指其画作的功能,不为生计,自遣其兴而已。这是文人高士对绘画一贯的主张。弘治十八年乙丑(1505),沈周七十九岁重题旧作《匡山新霁图》(现藏上海博物馆),其云:“水墨固戏事,山川偶流形。辍笔信人捲,妍丑吾未明。模拟亦云赘,所得在性情。”

沈周 卧游图册之八

作为沈周一生重要的作品,《卧游图册》正反映了他重视漫兴、幽淡和平和的美学旨趣,这一组作品可以视为沈周在这方面的鲜活范本。作品来源于活生生的生活场景,浸透他的生命体验,它们不是在记述这些生活中的琐事,而是通过这些生活场景来体会生活的乐趣,体验人生的价值,甚至置入宇宙的情怀。在平淡清澈中、在宁静悠远中实现自己的性灵腾迁。这是沈周《卧游图册》乃至其他作品留给吴门的重要精神资源。

四、 求真之境

文人画以追求生命真实为最高旨归。古往今来,中国绘画关于“真”“似”之辩未曾休止。对于“真”,沈周有其独到之观,融于他毕生的艺术实践,可以说,他一生体现的正是这种求真的境界。而他对“真”的追求落实在真心、真趣、真性、真实之中,《卧游图册》正是对这“真”的发明,其衣被吴门画风深矣。

第一,从真心上看,这体现的是画家的创作动机和艺术心态,体现的是艺术家与外物的关系。真心也是诚心,只有对生活、对世界、对艺术有真诚之心,才能于笔端流露真实情感,令有心的观者感同身受。言为心画,画为心声。方闻认为,画作乃画家的“心印”。苏利文说,文人画的笔墨“往往是未受外界干扰的真诚之心的表现”。

毫无疑问,沈周是有此“真诚之心”的艺术家。这种真心是对世间万物的大爱,于万物中观出生机,对万物发自内心的欣赏。以这种爱与欣赏的目光来看世界,再落实到笔端,方能最终呈现出真心与打动人心的情感。所谓“以我手写我心”。

沈周 卧游图册之九

《卧游图册》中,无论山水,还是花果禽畜,都显露出画家的这种真心。例如其中的“杏花”。题诗云:“老眼于今已欠华,风流全与少年差。看书一向模糊去,岂有心情及杏花。”沈周虽然称自己老眼昏花,难有赏春心情,实际上,这反映出的正是其伤春、惜春、叹春的真心怜爱之情。

第二,从真趣上看,这体现的是作品的表现力和感染力。善于观看文人画的人能从作品中看到“趣”之有无,或是“趣”之真假。显而易见,无“趣”的作品不会打动观者。而这种“趣”须与“真”相联。明眼的观者很容易看出一幅画作是矫揉造作,还是真趣淋漓。在某种程度上,这种真趣的呈现是不可言说的。如中国画史上的“气韵生动”理论,许多论画者甚至认为“气韵”是天才艺术家与生俱来的一种能力,所谓“气韵不可学”。气韵也很难言传,关键是画家和观者的感受。因为有“韵”,所以有“趣”。真趣从何而来?得之天然,得之学习。对于文人画家来说,真趣既要靠三分天份,又要靠七分学习。学习来自于师古,师自然。

沈周 卧游图册之十

沈周的高明之处在于,他超越以往文人画家“墨戏”对“形似”的主观疏离,而力求将形似与真意相结合。沈周在求“形似”方面用功甚勤。单从绘画方面看,这体现在师古与师自然两方面。若于求“真”,则在绘画技法之外,在其学养人品与智慧灵性之中。

沈周师古而不泥古,故能得真意。他自学画起,就始终处于仿古之中,但更多的仿古之作,实际上已融会了诸家之长,并显现出自身特色,能够脱古图新。他有一段很有名的自述,阐发了这种观点:“以水墨求山水形似董、巨尚矣。董、巨于山水,若仓扁之用药,盖得其性而后求其形,则无不易矣。今之人皆号曰「我学董、巨」是求董、巨而遗山水。予此卷又非敢梦董、巨者也。”

真趣更来自于师法自然。沈周七十五岁在自己的《山水妙品册》跋中写道:“此册自谓切要,循乎规矩格法,本乎天然一水一石,皆从耳目之所睹,记传其神采。著笔之际,凝心定思,意在笔先,所谓多不可减,少不可踰……目识岁月以见。一般苦心非漫写涂抹者。”沈周在此所言述及创作谓故当效法宋元诸家,更需从自然中体悟,融会情感,思定而后写出。语句警辟中肯,令人发省。

沈周 卧游图册之十一

第三,从真性上看,这体现的是绘画背后的哲学底蕴。明李日华说:“凡状物者,得其形者,不若得其势;得其势者,不若得其韵;得其韵者,不若得其性。”这段话当中,有四个关键字:“形”“势”“韵”“性”,分别代表了绘画真实的四个层次。在他看来,“真性”是为绘画表现的最高层次。李日华认为:“性者,物自然之天。”绘画的重点在于对生命本真气象的追求。

《卧游图册》体现了沈周关于真性追求的思想。这“真”不是外在事实描述的“真”,而是生命真性呈现的“真”。如《卧游图册》中的《绿甲图》,从外观来看,只不过是一棵开了花的白菜,似乎平淡无奇,实则蕴含深意。他常能用浅近直白的文字或是画面,呈现生活真实的一面。而在另一方面,沈周透过一菜一叶,表达的则是对生命真性的赞美。正如他所做的《菜赞》一文:“天茁此徒,多取而吾谦不伤。士知此味,多食而费欲不荒。藏至真于淡薄,安贫贱于长。”一句“藏至真于淡薄”体现了诗人于淡薄自然当中恪守生命真性的追求。

沈周 卧游图册之十二

第四,从真实上看,体现的是超越外表形似的藩篱,而呈现令人可观、可感又可思的生命真实境界。窃以为,绘画中的真实大体可分为三个层面,第一层面是客观真实,指的是画家首先要善于描摩物质世界客观存在的真实(n a t u r a lr e a l i t y )。这是“形”(“似”)的层面。第二个层面是被发现的真实(discovered reality),指的是透过画面描绘的物质表象,所表达的“观点”或者是“象征”。这是“意”的层面。文人画在画面语言上往往有其象征意义,例如远山象征高远境界,渔父象征智慧,扁舟象征自由等等。这种发现的真实一要靠画家,二要靠观者。只有熟知这套文人画独特语言的观者才能明白其中的对话。第三个层面可以称作生命真实,或如有学者所称的“假设的真实”(presumedreality),这是一种放之四海皆准,具有普遍意义的真实。这是“道”的层面。“大道无言”,道是不可言说的。文人画所能反映的最高真实正是这种不言之真,最终要靠观者自我体悟,进入刹那永恒、天人合一、消弥分别、自在圆融的真境。

在文人画家看来,“似”只是基础,“真”才是旨归。中国美学所推重的“真”是道家、佛家、禅宗对真的解释,这种真是情感之真、情趣之真,是自我体验之真,是修养之真、价值之真、存在之真。总而言之,在文人画艺术中,“真”是超越逻辑、超越知识的,是生命的真实。这与人们通常依靠思维,通过认识活动,把握事物的本质和规律的逻辑之真不可同日而语。

沈周 卧游图册之十三

真正的文人画高手,能够把“真”与“似”很好结合。画家既具有精湛的绘画技法,又有深厚的学养与智慧。沈周无疑是一位卓越的代表。《卧游图册》体现了“似”与“真”的统一,是客观真实与生命真实水乳相融的典范。如其中的《雏鸡图》,外在形象极为生动逼真。配上题画诗“茸茸毛毛半含黄,何独啾啾去母旁。白日千年万年事,待渠催晓日应长。”小鸡略带惊慌的眼神、面朝画外的构图安排,仿佛在叩问“我从哪里来”“该往何处去”。诗中揭示的是“时间”的秘蕴。这种对人生在世的根本诘问体现的正是画面背后生命真实之哲思。

五、 人本之归

元代文人画中,强调简淡荒率,尤其是倪瓒笔下的世界,通常是“无我”之境,在他的逸笔草草之下,人本身都被涤荡掉了。这种画意往往给人以清洁脱尘,同时又遥不可及之感。而在沈周的画与诗中,“人”(或“我”)是常客,这与其说是沈周尘缘不净、“我执”于中,不如说沈周的艺术是向人本的回归。所谓道不远人,即便是禅宗的自在世界也体现在与人相关的细琐当下。《卧游图册》就反映出沈周的艺术旨趣充满了温暖的人间关怀。

沈周 卧游图册之十四

沈周的人本思想首先体现在笔墨如人上。中国人观照绘画,历来将画品与人品相联。陈师曾在《中国文人画之价值》一文中说,文人画家,第一是要有“人品”,第二是要有“天才”,第三是要有“学问”。邓椿说:“其为人也无文,虽有晓画者寡矣。”自元代以后,绘画是画家一切的寄托,是画家人格思想的再现。

弘治元年戊申(1488),六十二岁的沈周在题黄公望《富春山居图》中以“人品论画品”:“以画名家者,亦须看人品何如耳,人品高则画亦高。”他教诲自己的爱徒文徵明“莫把荆关论画法,文章胸次有江山”。

沈周的绘画风格一如其性格:端重纯直,孝友恭让,淡于名利,充满书卷之气。他认为人生无常,流光易逝,强调随遇而安,顺其自然,免除心机,同时要活在当下,及时行乐。沈周一生追求“自然之妙”,生活“任自然”。成化十四年戊戌(1478),沈周五十二岁有诗:“人生良会岂易得,他日知今又难卜。写画题诗纪一时,雪泥聊尔知鸿鹄。”成化十五年己亥(1479),沈周五十三岁时生日作诗云:“五十三迴送岁除,世情初熟鬓应疏。事能容忍终无悔,心绝安排便自如。”容忍,去除机心,就赢得天地宽。

沈周 卧游图册之十五

弘治十七年甲子(1504),沈周七十八岁绘《野菊图》,其上题诗有云:“含孤贞而不扬,抱素志而自乐。”沈周的这种人生观对其学生及后辈影响很大。文徵明在做人上与老师看齐,其漫长的一生都是在谨慎和辛勤耕耘中度过,他终生在艰辛地探索书画之道,而且在道德和人品方面几无瑕疵,这与沈周颇为相似。

沈周令后世仰止而效仿的远不止于他的绘画艺术,还有他的艺术化生存方式。可以说,他就是“生活即艺术,艺术即生活”这句口号的最佳践行者。沈周是吴派文人交友雅集的一大核心人物。他的居所有竹居就是吴门文人雅士经常聚会的地方,是其审美化人物的空间。

沈周 卧游图册之十六

沈周这样的高隐之士,也非不问经济,不食人间烟火者。相反,沈周活得非常“接地气”,他的情感是朴素而有亲和力的。从沈周的诗文与画作上可见,一种强调世俗化,向人本回归的新型文艺观正在兴起。沈周开创了吴派画家的美学理念,其“卧游”思想深刻影响了吴派的世界观、人生观和艺术观,他所秉持的生活方式和创作原则,直到今天都焕发着勃勃生机。