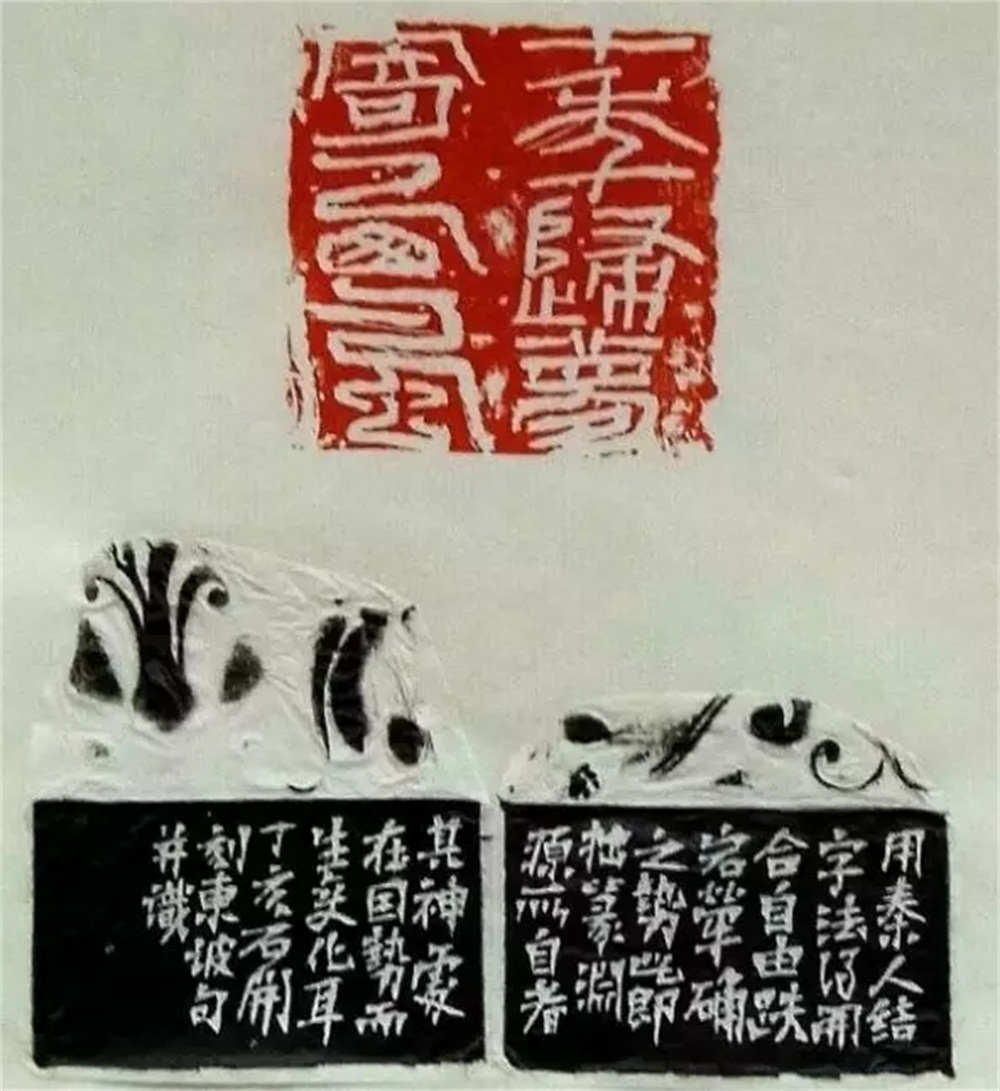

石开│篆刻如是观

取法乎上

我少年时拜两位老师学印,一位主张“勿论魏晋”,就是说魏晋以降都不值得取法,其中当然包括明清流派印在内,这种观点极似罗福颐先生。另一位比较开明,可谓不薄古人爱今人,但“今人”并不泛指,他认为艺术是发展的,明代诸家属滥觞阶段不足取法,皖浙两派的创始人邓石如和丁敬也只能敬而远之,可以效法学习的唯有吴让之、陈曼生、吴昌硕和黄牧甫数人而已(赵之谦也可学,但他个人不喜欢)。至于吴昌硕之后的齐白石、王福厂、陈师曾、邓散木、陈巨来、来楚生等人虽属好但不足为楷模。他的这种看法我当时以为纯属文人相轻,因为他始终主张取法乎上。所谓“上”,未必是以古为上,正确的理解是经过历史考验而存留下来的优秀文化遗产。他认为历史的考验期一般为作者身后的五十年,生前荣耀的身后成了过眼烟云,生前寂寞的身后却波澜迭起,这就是历史考验的结果。为什么要五十年?因为作者死后,其关系网大约还会存在几十年,私情仍会模糊着历史公允的视线,你看,多复杂!

那么,一切都得盖棺论定?如是,文艺批评不都成了“马后炮”?所以我们今天提倡批评要智慧、科学、公正,这六个字极为重要,有了它批评才具有真正的价值,如果每个批评者都有以上素质和抱有历史使命的态度,我想大可不必盖棺才能论定,也不必排队等候历史的考验了。然而,面对当今一片阿谀奉承式的批评,“大师”遍天下的情况,等候考验似乎还大有必要。

凡经受历史考验而“复活”的艺术,就自然而然成了传统的一部分。今天我们视吴昌硕传统,可陆维钊那一辈人就不会都那么看。同样,当代被看好的篆刻家之中,有一部分将难以复活而烟消云散,也许有一部分幸运地成了百年之后的传统。如果人们对他们进行智慧、科学、公正的批评,也许不无意义,但作为学习效法的“投资”,则充满了风险。

至于有人学我印章,说实话,我既得意又惶恐,得意我未作古便受人膜拜,虚荣心大大满足;惶恐我未成传统也未必会成传统,放着实在的传统不学,而学我这个未知数,岂不误人子弟?如果有人认准了我会成为日后的传统而提前来学,我对他的“慧眼”向他作揖了。如果有人认为吴昌硕已“财源枯竭”,而石开有“油水可捞”,我笑他糊涂虫!总之,我也主张取法乎上。

然而,现在的青年印人也许不作如是观,他们比较有主见,好竞争,追求新生事物,当然也好急功近利。他们认为:谁的作品有感染力就应该向谁学,作品的好坏优劣,他们自己会判断,而取法乎上的教条不会永远被尊重。当然有时他们也象“投机商”,学谁的作品选展览的命中率高,就一窝蜂而至。除了这些心理之外,有一点不可忽视:即他们的知识结构注定了要向当代文化索取更多的营养,就象婴儿需要年青母亲的乳汁而不期待外婆藏在箱里的奶酪。其实这种现象不独发生在印坛,画界、诗坛以及表演艺术界都有类似现象,也不独是青年艺人,中年艺人不也照样就近求取法乳?以我自身为例,我就曾从陈子奋、钱君陶处求得营养,而从来对文彭、何震就不屑一顾。所以,如果将取法乎上作为理论强调,也许对我就矛盾的。

近日重读散宜生诗,其中有这么两句:“因人俯仰终奴仆,家数自成始丈夫。”学艺之道一理相同,不论学古人、学时人终归是奴仆,只有创造才有生命,但创造不能强求,只能存意识于胸中,待渠成于水到。

文采风流

篆刻词句,大有学问,前贤造句各殊。吴昌硕重哲理,爱引子书句,如“能亦丑”、“钩有须”之类,而绝少引唐宋以降的句子,故而显得高古莫测,但也因此有迂腐气:赵之谦雅俗共赏,在书画上用了诸如“如梦方觉”、“人生到此”一类的词句章,确是雅趣盎然;齐白石的印语我最喜欢,有景有情,如“也曾卧看牛山”、“梦想芙蓉路八千”、“西山如笑笑我耶”等等。然而曾有人讥之为“薛蟠体”。我认识一位旧文人,他就说“中国长沙湘潭人也”不通!长沙只中国有,此首二字多余,“也”字为判断或肯定的语气,他颔首反问:“难道是‘英国长沙湘潭狗也’不成?”但齐白石还是令我倾倒不置:曾经有位名菊影的女士欲与齐氏作妾,齐“刻一印印于笺上以慰之”,印文为“最怜君想入非非”,真是文采风流。

如今成就文人雅士的土壤似不太肥沃,所见印语或不通,或废话、或陈词滥调、或不知所云,能见到的好句实在不多。举例如下:

“龙之传人”铺天盖地。龙固然有代表华夏民族古文化的意味,但它是历代封建帝王的象征,权势、自大、好斗是其属性。依我的拙见,“龙之传人”不过是封建余孽的雅号,不知曾几何时,全国青年印人几乎都刻有此印,揣在怀里以示身份,不是有点滑稽吗?

有一位美术院校的教师要我刻一方印,内容是鲁迅遗言中的一句话:“我吃的是草,挤出的是奶和血”。刻上这整句话倒也可以明志,奈何他只要其中的“吃的是草”四个字,岂不成了笑语!还曾看到一张画着熊猫的画,压脚印为“国宝”二字,那么这印是指熊猫呢?还是指这张画?真叫人费猜疑。

西泠印社举办过一次征稿竞赛,其中有一个命题是“文采风流”。征稿启事中特别注明,凡入选得奖者有被推荐入社的机会。于是我这个射名逐利之徒见此肥饵高悬,即刻捉刀制印。印成之后却发:此印除了寄杭州外别无他用,苟以之歌颂当今文坛,似乎没有这种提法;如果铃于自己的书画之上,我还不至这么厚的脸皮,要是持以赠人,人家已够风流何须我多事鼓吹?另一个命题为“于今铁笔更宜坚”,我不知所云。

今年初夏,我有幸参加全国二届篆刻展的评选工作。当有一方“出门便有乐”的印章出现时,所有的评委都笑了。平心而论,此句造得挺顺口也无语病,只是不知说些什么。幸好我还善解人意,试作如斯解:作者有一个非常可爱的女儿或是男儿,每当作者出门办公,便享受到小宝贝倚门喊“拜拜”的乐趣。确实是一幅美丽动人的图画!还有一位年龄较大的作者刻了一句“吾貌虽瘦天下必肥”,这下我可猜不出典故了,更不知出于哪家的逻辑。另一评委读后不尽然争辩,说那“天”字明明是个“而”字,我们一读,一起大笑。

说人容易评已难。戍辰那年元月初三,我母亲病逝,甚是悲痛,做“七”那天我记得了“戍辰有泪”四个字,不料那年夏天父亲也患病去世。现在想起来,这类文辞确确要慎用,前人谓之印是也。说到好句,当然也有。画家曾密用了“容我求索”的句子,不卑不亢,自然与常见的“上下求索”不可同日而语。此类例还有,不再多举。

我曾在《书法报》上写过一小文,说刻印择句自订有六不刻:一是口号、警句、劝世语不刻,因为我不是贤者,自己做不到的没有权利教人;二为俗句不刻,所谓俗句指类似相命签条上的文句,可当今的“书山有路学海无边”这样的句子连薛蟠都自叹不如;三是流词不刻;四为古典名句不刻,古典名句好是好,可惜老掉了牙;五是穿酸学究句不刻,因为我学问不够,不能真懂好些词的含义;六为华丽不着边际的词不刻,盖其不合敝人脾性也。我之所以如此挑挑捡捡,作茧自缚,是因为平日好挖苦人,怕也遭到相同的回报,故多加检点而已。